뇌졸중 재발 방지를 위해 쓰는 대표 약물인 ‘클로피도그렐’의 효과가 환자 유전자에 따라 달라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

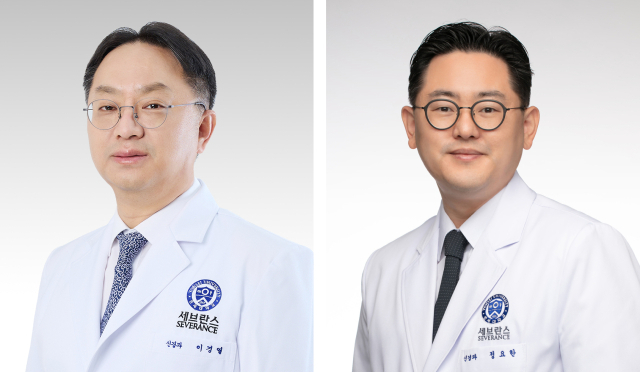

이경열·정요한 강남세브란스병원 신경과 교수 연구팀은 뇌졸중 발병 1주 이내에 내원한 환자 2925명의 CYP2C19 유전자형을 분석하고 약물 반응을 1년간 추적 관찰한 결과 특정 유전자를 가진 경우 약물 효과가 크게 떨어진다는 사실을 확인했다고 1일 밝혔다.

클로피도그렐이 혈전 생성을 막는 효과를 나타내려면 체내에서 활성형으로 전환돼야 한다. 이 때 CYP2C19 효소가 관여하는데 뇌졸중에 관한 전향적 임상연구는 부족했다.

분석에 따르면 전체 환자의 61.3%는 CYP2C19 효소 활성이 떨어지는 기능 상실 대립유전자(LOF allele)를 보유하고 있었다. 이들은 심장마비, 재발성 뇌졸중 등 주요 심뇌혈관사건 발생률이 2.78%로, 해당 유전자가 없는 집단(1.6%)보다 57.5%가량 높았다. 반면 출혈이나 전체 사망률은 두 집단 간 큰 차이가 없었다. 유전형에 따라 항혈소판제 치료 효과가 확연히 달라지지만 부작용은 비슷하다는 의미다.

이번 연구는 뇌졸중에서도 유전정보 기반 맞춤 치료가 필요함을 보여준다. 기능이 떨어지는 유전형을 가진 환자에게는 클로피도그렐 대신 다른 항혈소판제를 고려해야 한다는 뜻이다.

이경열 교수는 “뇌졸중은 재발 위험이 크고 예방 치료가 중요한 만큼, 향후 개인별 유전자형 기반의 약물 선택이 중요해질 것”이라고 말했다. 이번 연구 결과는 최근 미국의사협회가 발행하는 국제학술지 ‘JAMA Network Open’에 실렸다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com