정부가 3일 공개한 ‘제3차 장기재정전망(2025~2065)’에는 우리나라 재정의 민낯이 고스란히 담겨 있다. 5년 전 81.1%로 관리될 것이라고 장담했던(2060년 기준) 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 2065년 기준 156.3%까지 뛸 것으로 예상됐다. 한 해 동안 국내에서 생산된 모든 최종재와 서비스의 부가가치를 모두 더해도(GDP) 나라가 짊어진 채무의 3분의 2도 갚지 못한다는 뜻이다. 국가채무에 한국전력 등 공공기관 부채가 포함되지 않는 점을 감안하면 실질 빚 부담은 더 불어나게 된다. 염명배 충남대 경제학과 교수는 “현재 50%에 임박한 국가채무비율도 높은 수준인데 150%를 넘는 국가채무비율은 말이 안 되는 수준”이라며 “부채가 늘면 국제 신용평가사들이 한국을 평가절하할 것이고 원화 가치도 떨어질 수밖에 없다”고 경고했다.

실제 우리나라의 어두운 재정전망의 배경에는 저출생·고령화와 저성장 등 구조적 요인이 자리잡고 있다. 향후 고령인구가 늘어남에 따라 건강·장기요양보험과 같은 의무지출은 늘어나지만 생산가능인구는 줄어 성장률은 하락할 수밖에 없기 때문이다.

기획재정부는 저성장과 저출생을 각각 분류해 총 5개의 시나리오를 제시했다. 우선 현재의 인구 감소와 성장률 하락 추세가 유지된다는 가정 하에 기준 시나리오가 마련됐다. 그 외에 인구와 성장이라는 두 가지 변수가 변화하는 경우에 대해 낙관과 비관 시나리오를 각각 제시했다.

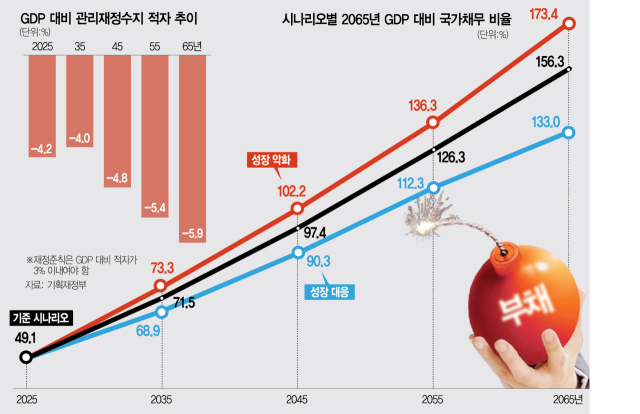

기준 시나리오에 따르면 2065년 GDP 대비 국가채무비율은 156.3% 수준으로 오를 것으로 전망된다. 성장 전망이 유지되고 인구 변수는 개선되는 ‘고위중립’ 시나리오의 경우에는 국가채무비율이 144.7%로 낮아지지만 인구 변수가 악화하는 시나리오에서는 169.6%까지 높아지게 된다. 반대로 인구 변수는 유지되지만 성장이 개선되는 경우에는 133.0%, 성장 변수가 악화하는 경우에는 173.4%로 각각 국가채무비율이 변화할 것으로 전망됐다.

무엇보다 인구 고령화가 뼈아프다. 2025년 대비 2065년 65세 이상 고령인구의 비율은 20.3%에서 46.6%로 2배 이상 급증한다. 같은 기간 경제활동에 참여할 수 있는 만 15~64세 생산연령인구는 3591만 명에서 1864만 명으로 절반 수준으로 감소한다. 이에 따라 GDP 대비 의무지출비율은 2025년 13.7%에서 2065년 23.3%까지 급증하는 것으로 나타났다.

GDP 대비 총지출비율 역시 고령화에 따른 의무지출 증가 등으로 2025년 26.5%에서 2065년 34.7%까지 증가하는 것으로 나타났다. 같은 기간 GDP 대비 총수입의 비율은 24.2%에서 24.1%로 감소할 것으로 전망됐다. 이는 국세 수입과 사회보장기여금 등의 증가세가 둔화하는 영향이다. 인구 감소에 따른 성장률 하락으로 총수입은 제약되지만 의무지출 증가에 따라 총지출은 대폭 늘면서 관리재정수지는 2025년 -4.2%에서 2065년 -5.9%로 악화하는 것으로 나타났다.

한편 정부의 이번 재정전망은 직전인 ‘제2차 2020~2060년 장기재정전망’에서 발표된 수치와 큰 차이를 보였다. 제3차 장기재정전망은 현재의 인구 감소와 성장률 하락 추세가 유지될 경우에 기반한 ‘기준 시나리오’를 바탕으로 마련됐다. 하지만 2020년 발표된 제2차 장기재정전망은 ‘총지출을 경상성장률 수준으로 제한한다’는 시나리오를 바탕으로 추계됐다. 당시 정부는 2060년 국가채무비율이 81.1% 수준을 보일 것으로 전망했다.

기재부는 5년 전 ‘2차 장기재정전망’에서 정부가 의도적으로 추계치를 낮췄다는 논란을 반영해 이번 장기재정전망의 추계 방식을 조정했다. 지난해 6월 감사원 감사 결과 기재부는 2020년 7월 국가채무비율 전망치를 가늠하기 위한 사전 시뮬레이션을 거쳐 2060년 국가채무비율을 111.6~168.2% 수준으로 산출했다. 하지만 결과적으로 2060년 전망치가 81.1%까지 낮아졌다는 지적이 나왔다. 최종 발표 전 청와대 보고를 거치는 과정에서 국가채무비율이 100% 밑으로 낮아지도록 추계 방식이 조정됐다는 의미다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com