이와 같은 장면은 최근 샌디에고, 시애틀, 하와이, 지중해 등에서 여러 차례 연출됐다. 이것은 실제 상황에 대비한 총연습이다. 해군 전문가들은 무인잠수정(AUV:Autonomous Underwater Vehicles)이 가까운 장래에 실전 배치될 가능성에 관해서는 밝힌 적은 없지만 이 장치의 임무 수행 결과에 대하여 높은 만족감을 표시하고 있다.

미 해군은 거함거포(巨艦巨砲) 주의에 입각하여 전세계에서 가장 막강한 전투력을 발전시켜왔다. 그러나 이제 전쟁의 양상이 달라져 가고 있다. 해군 구축함 콜(Cole) 함 (2000년 10월 12일 예멘의 아덴 항에서 급유 중 소형 보트에 폭탄을 실은 테러리스트에 의하여 공격을 받음) 사건 이후 세계 최강의 군사력도 소형 보트를 탄 몇 명의 자살 공격자들의 공격 앞에서는 무기력하다는 것을 미 해군은 절실히 느끼고 있다.

걸프 전 초기에 전함 트리폴리 함과 프린스턴 함이 기뢰 폭발의 공격을 받았다. 고작 수천 달러짜리인 기뢰들은 수백 만 달러 상당의 피해를 상대방에게 입힐 수 있다. 당시 상륙이 불가능해지자 해병대원들을 공수로 해당지점에 투하해야만 했다. 기뢰, 그리고 크루즈 미사일이나 탄도탄과 같이 쉽게 얻어낼 수 있는 기술들의 등장으로 기술수준이 보잘 것 없는 국가라 하더라도 미군이 자기 국가의 연안에 접근을 하지 못하도록 막을 수 있다. 이러한 상황을 군사용어로는 “광역 접근 차단 (broad-area denial)”이라고 한다.

무인 잠수정(AUV)은 해군이 지금보다 행동이 민첩해질 수 있는 한 가지 방법이 될 것이다. 지금까지 수십 년 간 무인 잠수정은 그저 대학교연구 실험실 용으로 활용되어 왔으며 소기업들이 상용화를 추진해 온 것이 고작이다 (2월 호 48쪽의 “해저를 누비는 로봇 잠수함” 참조). 해군이 초기의 AUV들에 대하여 자금 지원을 하긴 했지만 대규모 정부 주도 사업이 대개 그렇듯이 해군은 AUV를 장기 프로젝트로 발전시키지는 못했다.

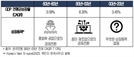

2000년 4월 해군의 한 위원회는 로봇 잠수정 기술을 이제는 전세계가 개발 중이며 만약 해군이 빨리 정신을 차리지 않으면 이 분야에서 다른 국가에 뒤쳐지는 결과를 빚을 것이라는 경고를 보냈다. 이 위원회의 보고서는 미래의 AUV 함대의 4가지 바람직한 “신호 능력 (signature capabilities)” 즉, 정찰, 해저 탐색, 탐사, 통신 및 항해를 지적하였으며 해군은 이 보고서의 제출 이래 AUV에 관한 R & D를 강화해왔다.

AUV들의 건조는 쉽지 않다. 네이비 씰이 기뢰 탐색 시험에서 사용한 것과 같은 몇 대의 AUV들이 이미 실전에 배치되어 있기는 하나 이들의 능력은 군사전략가들이 머리 속에 그리고 있는 수준에 훨씬 못 미친다. AUV들이 잠재적 역할을 수행하려면 센서, 신호 처리, 에너지 소스, 항법 등을 더 개선해야 할 것이라는 게 전문가들의 견해다.

무인 잠수정의 운용은 프레데터와 같은 무인 항공기의 경우보다 훨씬 어렵다. 지난 해 아프가니스탄에서 원격 조정된 프레데터는 수차례 임무를 성공적으로 수행했다. 여기서 문제는 단지 자체적 임무 수행 말고도 여러 가지가 있다. “물 속에서는 모든 게 다 악조건입니다.” 샌디에고의 우주 및 해군작전 수행 시스템 센터의 해양시스템국 (SPAWAR)의 로버트 원리의 말이다. 그는 오랫동안 AUV 개발을 주장해온 인물. 바다 속에서는 시야가 공중에서보다 훨씬 제한된다. 해류 때문에 예정된 코스를 유지하기가 매우 어렵다. 또한 바닷물이 장치들을 부식시키기도 한다. 무선 신호와 위성항법장치(GPS)는 심해에서는 작동이 되지 않기 때문에 항해와 통신이 특히 어려워진다.

그러나 AUV로부터 얻을 수 있는 군사적인 이득은 기울인 노력만큼의 결과를 갖다 줄 게 확실하다. 모든 임무를 해저에서 수행하고 음향 및 자기 신호를 거의 발산하지 않기 때문에 발각될 가능성이 거의 없어서 정찰이나 침공 준비 시 적군에게 포착되지 않은 채 이들을 앞서 보낼 수 있다. 아주 작기 때문에 거의 모든 함정, 잠수함 또는 항공기로부터 발사하는 게 가능하다.

어떤 것들은 아주 가벼워 페덱스(FedEx)로 부칠 수도 있어, 재래식 장치로는 임무 수행이 어려운 매우 얕은 해저에서도 활동이 가능하다. 이것은 비교적 저렴한 비용으로 생산이 가능하며, 따라서 위험하거나 불편한 상황에서는 회수를 포기하고 버릴 수도 있다. 프로그램이 가능한 임무들을 맡고 복잡한 임무들을 떠맡음으로써 유인 전함들의 작전 수행을 돕는 ‘작전 능력 향상 요소들’이 될 것이다. 가장 민감한 임무에 이 무인 잠수정들을 파견하여 해군이나 해병대의 대원들이 위험에 처하는 일에서 벗어나도록 할 수도 있다.

현재 해군은 AUV들을 기뢰 탐색 임무용으로 개발하고 있다. 하지만 장기적으론 그밖의 다양한 목적에도 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 활용하여 해류의 흐름과 해저 깊이를 파악하여 유인 잠수함과 함정들이 안전한 항해를 하는데 도움이 될 수 있다. 적국의 연안에 몰래 투입돼 적군의 동향을 감시해 위성을 통하여 보고할 수도 있다.

또한 잠수함들이 수면 부상을 하지 않고도 GPS에 의한 위치를 계속 파악할 수 있도록 부표와 같은 기능을 수행할 수도 있으며, 적 잠수함의 접근을 알려주는 장치로, 그리고 필요하면 적 잠수함을 폭파시킬 수도 있다. “AUV들은 해군이 보유한 여러 시스템의 능력을 향상시켜 줄 것입니다. 이들 덕택에 위험한 작전에는 극소수의 인원만을 투입할 수 있게 되는 그런 날이 올 것입니다.” 버지니아 알링턴의 해군연구소의 해양엔지니어링 및 해병대 시스템 프로그램 팀장 탐 스윈의 말이다.

현재 : 기뢰 탐사에 집중

현재 해군의 전시 임무는 심해 작전이지만 해군은 얕은 바다에서의 전투에 대비하고 있다. 페르시아 만 수역의 74%가 50m 이하의 얕은 바다이다. 해군이 아주 얕은 바다로 분류하는 수역- 3m 내지 10m의 수심지역-에서는 기뢰가 특히 심각한 위협이 된다. 함정이나 잠수함의 작전 수행이 불가한 이 얕은 바다에서 해군은 전통적으로 기뢰 탐색에 돌고래들을 활용하거나 잠수대원들이 직접 기뢰 부근에 폭발 장치를 해놓고 달아나도록 하고 있다. 이와 같은 작업은 그 속도가 매우 느리며 위험하다.

따라서 군사기획 책임자들은 그러한 위험한 임무에 사람이나 돌고래 대신 AUV들을 보내려는 것이다. 네이비 씰 시험에 사용하는 AUV들은 물 속에 넣기 전에 프로그램을 한다. 각 AUV는 한 항구의 일정구역을 할당받고 마치 잔디를 깎듯이 샅샅이 훑어 나가게 된다. 이 로봇 잠수정들은 음향탐색 장치로 전방위 50m 거리를 탐색하면서 기뢰 모양의 모든 물체의 위치를 포착한다. 이들은 정확한 위치를 파악하기 위하여 네이비 씰이 미리 해당 수역에 투하한 2기의 자동응답 장치(transponder)들에게 계속 신호를 보낸다 (AUV들은 자동응답 장치들의 위치를 파악하도록 프로그램이 되어있어 자기들이 보낸 신호가 돌아오는 시간으로 스스로의 위치를 파악한다). 몇 시간 후 해당 항구 전역을 탐색하고 나면 이 로봇 잠수정들은 지정한 장소로 모여 수거된다.

이 작전에 투입되고 있는 AUV들은 1994년 우즈 홀 해양연구소가 비군사적 탐색 임무를 위하여 개발한 리머스(Remus; 원격 환경감시 시스템)들이다. 이 연구소에서 분사되어 나온 하이드로이드 社(Hydroid Inc.)는 현재 군사용 특별 버전을 개발 중이다.

리머스는 1.6m의 길이에 직경이 20cm. 물 속에서 최고 22시간 머물 수 있으며 3m 내지 12m 깊이 용으로서 페르시아 만의 얕은 바다에서 안성맞춤이다. 해군은 몇 기의 리머스를 한 팀으로 하여 스컬핀(Sculpin)이라고 하는 시스템에 활용하고 있다. 각 장치는 무게가 (페덱스의 속달 운송시의 제한 중량인) 70kg 정도 밖에 나가지 않는 금속 상자에 넣는다. 말하자면 스컬핀 담당자들이 가지고 다니는 장비들은 대부분의 방송국의 촬영 팀이 가지고 다니는 장비들보다 가볍다는 얘기다. 현재 스컬핀 시스템은 그저 기뢰 탐색 목적으로만 설계되고 있으며 폭발은 잠수대원이 직접 하도록 돼 있다.

해군이 매사추세츠 케임브리지의 해군 블루핀 로봇 연구소 용으로 개발 중인 BPAUV (전투용 AUV)는 12m로부터 수십 미터에 이르는 깊이의 수역에서 활용하기 위한 것이다. BPAUV는 길이가 3m, 직경이 53cm, 중량이 220kg으로서 작지 않다. 블루핀 연구소의 기술담당관 스캇 윌칵스는 이것보다 더 작고 다루기가 간편한 버전을 현재 제작 중이라고 말한다. BPAU와 리머스는 모두 해저에 가라 앉아있는 또는 파묻은 기뢰들을 찾아내기 위한 측면 스캐닝 음향탐색 장치를 이용한다. 이 장치들의 측면에 장착한 변환기들이 얇은 음파를 50m의 부채꼴로 내보낸다.

리머스의 측면 스캐닝 음향장치를 제조하는 버지니아 와잇마쉬의 해양음향장치기술연구소의 더그 블라하는 연안의 바닷물은 요동이 심할 때가 많아서 이 작업에는 음향 센서들이 최고라고 말한다. 그는 이렇게 덧붙인다. “담배 연기가 자욱한 방에 들어갔을 때 테이블 저편에 앉아있는 사람이 보이지 않을 때가 있지만 그래도 그 사람의 목소리를 알아들을 수 있는 것과 같은 이치입니다.”

얕은 바다는 흐려서 주위를 분간하기가 어려울 뿐 아니라 사람들이 버린 물건들의 조각들로 범벅이 되어있다.“이렇게 사람들이 버린 쓰레기로 어지럽게 어질러진 수역에서 기뢰를 찾아내는 것은 정말 어려운 일입니다. 심지어는 자동차, 냉장고 같은 것들도 있습니다.” 워싱턴 DC의 해군 연안기뢰지역 전투 수행국의 프로그램 책임자 랍 시먼스의 말이다. 해군은 AUV들이 기뢰를 온수 히터와 같은 물체와 구별할 수 있도록 고해상 음향장치 영상을 만들어내는 더 강력한 음향탐지 장치를 개발 중이다.

또한 AUV 용으로 고려되고 있는 것으로 자기미분계(magnetic gradiometer)가 있다. 이것은 통신으로부터 정찰 임무에 이르기까지 모든 임무를 수행할 수 있는 센서다. 이것은 내부장치를 사용하여 금속 물체로 인한 국지적 자장 내에서의 변동 상황을 잡아낸다. 또한 화학 감지장치가 있어 조잡한 기술로 만든 기뢰에서 스며나오는 폭발물질을 잡아내는데 활용되는 화학감지장치도 검토대상.

기뢰들은 얕은 바다 뿐 아니라 깊은 수역에서도 위험 요소다. 보통 이런 종류의 기뢰들은 바다 바닥에 잡아맨 줄에 묶인채 수면 근처에 떠 있다. 이러한 기뢰들의 탐지 임무는 돌고래나 잠수대원이 아니라 수중 음향탐지 장치 썰매를 끌고 다니는 함정이나 헬리콥터가 수행한다. 그러나, 이들 모두 이상적인 방법이라고 하기는 어렵다. 기뢰들이 득실거리는 수역을 뒤지고 다니는 자체가 함정에겐 위험한 일이며, 수면 위로 낮게 나는 헬리콥터도 적의 포화의 표적이 되기 쉽다. 해군은 언젠가는 AUV들이 이 임무를 수행하게 되리라 기대하고 있다. 작전 수역은 아주 넓기 때문에 이 같은 임무를 띤 AUV들은 상당한 장시간 동안 임무를 수행하여야 한다.

심해에서의 소해 작업용으로 특별제작된 85cm 길이의 AUV 씨호스는 금년에 임무 수행을 시작할 것이다. 이것은 배터리를 동력으로 300해리를 활동수역으로 하여 72시간 임무를 수행한다. 깊이 30- 300m에서 활동을 하게 될 씨호스 호는 현재 취역준비가 완료된 가운데 해군은 2004년을 목표로 또 하나의 심해 임무 수행용 AUV를 개발 중이다.

바로 보잉사가 개발중인 장기기뢰정찰 시스템 (LMRS:Long-Term Mine Reconaissance System)을 개발 중이다. 이것은 6m 길이에 직경 60cm의 운송장치 2개로 구성되며, 어뢰 발사관을 통하여 발진하기도 하고 귀환하기도 한다. 이 LMRS는 영사기가 화면을 내보내듯 음파를 내보내는 전진 음파탐지장치를 사용하여 떠있는 기뢰들을 탐지하고 다니면서 이와 같은 기뢰들이나 그 밖의 장애물들을 피해 다닌다. LMRS는 한 번 발진하면 며칠씩 임무수행이 가능하며 잠수정으로부터 100해리에 이르는 거리의 80 ㎢의 수역에서 매일 작전을 수행한다.

AUV는 이와 같이 해군의 전체적 임무 수행 능력을 향상시키는 ‘부가가치’ 장비들로서 군이 작전을 보다 효율적으로 펼칠 수 있도록 돕게 될 것이다. AUV는 군대 용어로 말하면 ‘임전 태세’를 향상시켜 주게 될 것이다. 분쟁 가능 수역의 바닥을 훑으면서 기뢰, 위험한 해류, 최적 조건의 상륙 경로 등을 미리 파악하는 임무를 맡을 수 있다. 그러면서도 적성 국가들에게 미군이 자기 국가의 연안을 감시 대상으로 하고 있다는 불필요한 경계심을 유발하지 않는다. “우리는 전쟁 발발 전에 필요한 준비를 하고자 하는 것입니다.” 미시시피 주 스테니스 우주센터의 해군해양연구실의 해양학자 마사 헤드의 말이다.

현재로서는 그와 같은 임무를 대형 해양 연구선이 수행하고 있어 비용과 인력이 많이 드는 데다가 적의 관측에서 벗어날 수가 없는 상황이다. 대형 해양 연구선이 맡고 있는 그와 같은 임무를 소형의 소모용 무인 잠수정이 맡아 적성국가의 해안 가까이까지 접근하면서도 적의 주의를 끌지 않을 수 있다면 군 작전 효율성을 한 단계 높이게 될 것이라는 것이 관계자의 말이다.

미래에는 기뢰 폭파의 임무까지

기뢰 탐지의 목적은 적성 국가의 항구에 들어가는 함정들이나 특수부대를 위한 접근통로를 찾는 것이다. 기뢰들의 위치를 파악하는 것 말고 기뢰가 없는 곳을 찾아낼 필요가 있다. 맞 대응하기보다는 그것을 피하여 돌아가는 것이 최선의 전략일 때가 많다. 그러나, 기뢰가 전략적 위치에 부설되어있는 경우에는 그것들을 제거하여야만 하며 폭파가 최선의 방법이다.

기뢰로 파악되는 물체들을 찾아낼 수 있는 AUV를 만들어내는 것이 일단 해군이 현재 하고 있는 일이다. 그 물체가 100만 달러 정도 하는 해양연구 장비인지 기뢰인지를 확인해 필요할 경우 폭파할 수 있는 능력을 가진 AUV를 만들려면 문제는 훨씬 더 복잡해진다. 이게 바로 해군의 궁극적인 목표다. 언젠가는 기뢰들을 폭파할 수 있을 것으로 군 기획담당관들이 믿고 있는 장비 중 하나는 서프 존 크롤러(surf zone crawler)로 플로리다 파나마 시티의 해군 연안시스템 연구소에서 개발 중인 특별 AUV이다. 소형 사각형의 탱크 모양의 이 장비는 높이가 30cm가 채 안되며 넓은 궤도를 달고 있어서 바위가 많은 대양의 지형에 적합하다. 이 장비는 바다 속을 운항하는 AUV들과는 달리 해류에 시달릴 위험이 없으며 따라서 의심스런 물체들에 바싹 다가가 기뢰인지 확인할 수 있다. 하지만 이들이 실전 배치되려면 아직 갈 길이 멀다. “이제 제법 되었다 싶어 로봇을 물에 집어넣으면 저 밑의 진흙 뻘에 파묻혀 요동도 하지 않거든요.” 해군 연안시스템 연구소의 척 번스타인이 하는 말이다.

또 다른 문제는 AUV들 자체가 기뢰 폭파 시 함께 파괴될 가능성. 해양시스템국 원리 연구원은 기뢰를 하나 폭파할 때마다 리머스(Remus)나 그와 비슷한 장비가 하나 파괴되는 정도의 손실을 입을 것이라고 생각하고 있다. 그는 이렇게 덧붙인다. “기뢰 하나 폭파하는데 비용이 10만 달러가 든다면 괜찮은 겁니다.” 그러나, 현재까지 해군은 복잡한 유인 장비를 건조해오면서 그것들을 하나하나 귀중한 재산으로 생각하는데 익숙해져 있어서 소모용 장비의 제작은 사고방식의 변화를 요구하는 일이다. 또한 AUV들이 새로운 종류의 센서들과 통신 시스템을 장착하면서 정교해지면서 이들을 소모성 장비로 간주하기도 쉽지 않은 문제가 됐다. AUV에 더 많은 장치들을 부착하게 되면 될수록 그것은 더 비싼 장비가 되는 것을 의미하며 이것들을 가미가제 식의 자살특공대 정도로 보는 시각에 문제가 생기게 된다. 이에 대해 전투수행국 시먼스는 반문한다. “그렇게 아까우면 물속에 안 넣으면 되잖아요?”

한 가지 해결책은 ‘협조적 분해(cooperative anatomy)’라는 개념. 예를 들어 소해 임무에 있어서 목표로 정한 기뢰들 부근에 값비싼 AUV로부터 정교도가 훨씬 떨어지는 기계를 내보내 AUV는 그 기계에게 기뢰를 폭파하고 스스로 파괴되도록 지시를 하는 것이다. “이와 같이 하면 소정의 임무를 수행하되 기뢰를 직접 폭파하는 장치는 그렇게 정교한 장비일 필요가 없습니다.” 번스타인의 말이다.

이러한 임무에 있어서는 커뮤니케이션이 주요한 요소. 윌칵스는 블루핀이 BPAUV(전투 목적 AUV)로 하여금 수중 서버의 역할을 하게 하여 해상의 함정에서 정한 새로운 임무를 물 속 깊은 곳에 있는 AUV에게 전달하는 방안을 궁리중이라고 말한다. BPAUV는 단거리 음향장치를 통하여 수중의 이동장비들과 교신을 하며 임무 수행에 중요한 정보를 교신하여야 할 때에는 새로운 장파 안테나를 사용하여 수면 위로 무선파를 보내게 된다. 이와 같은 능력을 갖춘 BPAUV는 6해리 저쪽에 있는 함정과 조용히 교신이 가능하다. 예산을 아낄 또 하나의 방법은 여러전문적 임무를 독차지하지 않고 여러 기능을 수행할 모듈 AUV를 만드는 것이다. SPAWAR (해양시스템국)의 엔지니어들은 현재 다목적 AUV를 제작 중이다.

목표는 잠수정의 어뢰 발사관을 통하여 발진 및 회수가 가능한 다양한 기능의, 작전 범위가 넓은 이동장비로서 통신으로부터 정찰 임무에 이르기까지 모든 임무를 수행할 수 있다. 잠수정 운용자들이 적국 연안 부근에서 무선 신호를 감시하고자 하면 “감청하여 인텔 메시지를 접수한 후 심해의 안전 수역으로 나와 그것을 관련된 사람들에게 알려줄 수 있는 안테나를 부착하게 됩니다.” SPAWAR(해양시스템국)의 엔지니어 바바라 플레쳐의 말이다. 적재물의 내용을 바꾸면 이 장치들은 기뢰 무력화 또는 적 잠수함 추적용으로도 사용할 수 있다. 2009년 이면 이 차세대 AUV들의 예비 버전들이 등장할 것으로 보인다.

다음 단계: 기술적 난제들

이 로봇 잠수정에 관하여 가장 어려운 측면은 자율적 문제 해결 능력일 것이다. AUV들은 사람의 직접적 도움 없이 잠재적 위협 요소들을 피하고, 접수되는 정보들을 분석하며 임무의 우선순위를 파악할 수 있어야 한다. 그렇게 하려면, 음향탐지, 자기, 광학 센서들을 개선하여 AUV들이 먼 거리에서도 고해상도의 영상들을 수집할 수 있어야 한다. 이와 같은 일들을 가능하게 할 한 가지 기술은 레이더 기술을 해저용으로 응용한 합성 개구면(開口面) 음향탐지장치(synthetic aperture sonar)이다. 측면 스캐닝 음향탐지장치는 해저의 일정지점에서 단일 신호를 송수신한다. 그러나 합성 개구면 음향탐지장치는 움직여 나가며 동일한 지점을 반복적으로 훑는다. 이 과정에서 이 음향장치의 개구면이 40cm로부터 90m로 커진다. 버지니아 알링턴의 다이내믹 테크놀로지 연구소의 엔슨 창은 이 새로운 기법으로 지갑 크기의 물체를 1km 밖에서 포착할 수 있다고 말한다.

또 하나 개선이 필요한 분야는 추진 에너지. 현재 리머스와 같은 소형 AUV들은 최고 22시간까지 활동이 가능하나 ‘씨호스(seahorse)’와 같은 대형 AUV들은 72시간까지 가능하다. 그러나 군사기획 책임자들에게는 외부의 도움 없이 혼자 더 오래 버틸 수 있는 로봇이 필요하다. 소형 AUV용 배터리 및 대형 AUV용 연료 전지와 같은 새로운 에너지 공급원 개발이 열쇠다. 현재의 시스템들이 얼마나 원시적인지를 알아 보자. 우선 씨호스 호는 9,216개의 알칼린 D 셀 배터리(보통 손전등에 사용하는 것들)로 작동된다. 현재로서는 이게 가장 효율적인 방법이다. D 전지가 재충전 가능한 배터리들보다 에너지 밀도에 있어서 높기 때문이다. 해군 소속 과학자들은 더 많은 것을 이루어내기를 바란다. 물의 화학성분에 관하여 연어들이 느끼는 정도의 민감성을 지닌, 그리고 문어가 그 가죽을 이용하여 움직여나가는 것을 본뜬, 중합체 표면을 지닌 AUV들을 만들고자 한다. 이들은 자기들이 만드는 AUV 음향탐지장치가 그 광역 음향전송 능력이 20내지 10만 헤르츠에 이르는 돌고래의 음향탐지장치 정도가 되기를 바란다. “돌고래들은 고작 0.2mm 두께의 알루미늄 원통벽의 차이를 알아내는 능력이 있습니다. 한 마디로 놀라운 능력입니다.” SPAWAR의 생물음향탐지 프로그램의 책임자 패트릭 무어의 말이다.

미래: 로봇 전사들

미래의 전쟁에 관한 해군의 비전 가운데 가장 미래학적인 요소가 강한 것은 로드 아일랜드 주 뉴포트의 해군 해저전 센터국에서 진행 중이다. 이름은 만타(MANTA). 만타의 모선은 신형 잠수함이 될 것이며, 그 선체는 흡사 금속으로 만들어진 거대한 상어처럼 ‘스마트 표면’으로 만들어지게 될 것이다. 무기는 외부에 장착된다. 30m 길이의 몇 개의 만타를 이 새 잠수함의 선체의 움푹 들어간 면에 유선형으로 부착한다. 부착돼 있는 동안엔 대형 함정의 한 부분이나 마찬가지. 그러나 일단 발사돼 임무 수행에 들어가면 잠수함이 들어갈 수 없는 계곡이나 모래톱 같은 곳으로 뻗어 들어가 모선과 음향학적으로 접촉을 계속한다. 모선은 연안에서 멀리 떨어진 곳에 머무르면서 대형 AUV들을 내보내 정찰 및 연안 지역을 탐색하는 임무를 수행하면서 주력부대를 보호하는 경비병 역할을 하기도 하고 탑재한 모든 무기를 동원하여 적 함정 및 연안 시설에 대한 공격을 한다. 그러나 만타들은 스스로 모선이 되기도 한다. 이들은 러시아 인형들처럼 자체의 소형 AUV들과 무인 비행기들을 내보내기도 한다. 아마도 이 소형의 로봇들은 이들보다 더 작은 AUV들을 내보낼 수도 있을 것이다.

뉴포트의 엔지니어들은 이와 같은 목표를 향하여 실물크기의 3분의 1의 시험용 만타들을 디자인했다. 이 8t 중량의 장치들은 뚱뚱한 콩코드 비행기처럼 생겼으며 10노트의 속력을 낼 수 있고 240m 깊이까지 잠수가 가능하며 다양한 화물의 적재가 가능하다. 이 장치는 1999년 나라간셋 만에서 해상 실험을 시작하였으며 그 이래 소형 AUV들을 활용한 배치 및 통신의 기술을 과시하여왔다. 이 시험용 만타 장치들은 나라간셋 만을 오가며 로흐 네스 호(湖)의 괴물과 같은 이미지를 연상시키면서 미래의 전사들에게 이제 앞으로 다가올 미래 전의 모습을 보여주고 있다.

필자 Carl Posey는 버지니아주 알렉산드리아에 거주하고 있다.

사진자료는 www.popsci.com/exclusive

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >