초저출산 추세 심화로 병역자원이 급격하게 줄어들면서 현역입영 대상자가 최근 9년새 12만 명 넘게 감소한 것으로 나타났다. 매년 1개 사단(1만 2000명) 규모로 현역병 입영 대상자가 급감하면서 ‘병력 절벽’ 우려가 현실화 되고 있는 것이다.

11일 국방부와 병무청 등에 따르면 지난해(12월 31일) 기준 현역입영 대상자는 32만 8508명으로 2016년 45만 5551명 대비 12만 7043명이 줄어서 현역입병 대상자가 27.9% 감소했다. 9년새 10개 사단급의 현역입병 대상사자가 사라진 셈이다.

2025년 기준으로 국군 1개 사단의 평균 병력은 약 1만 명~1만 2000명 수준이다. 과거에 비해 다소 감소한 수치로 국방개혁 2.0에 따른 병력 감축과 부대 구조 개편의 결과다.

실제 현역입영 대상자 추세는 급감하는 모습이다. 연 평균 약 1만 6000명이 줄어들고 있다. 병무청이 공개한 ‘병무통계연보’를 분석해 보면, 2016년 45만 5551명에서 2017년 43만 5358명, 2018년 41만 8913명, 2019년 41만 9096명으로 계속 감소해 2020년 들어 처음으로 30만 명대로 떨어졌다.

2020년 37만 9102명에서 2021년 34만 5501명, 2022년 34만 5501명, 2023년 33만 9214명, 2024년 32만 8508명으로 줄었다. 이처럼 급감 추세가 이어지면 2년 이후인 2026년에 또 다시 20만 명대로 내려 앉는 것은 불가피한 상황이다.

국회 국방위원회 관계자는 “저출생 심화 탓에 병역자원이 급감하는 추세는 지속될 수 밖에 없는데 군 당국의 형태는 절박함과 위기의식이 부족한 것 같다”며 “병역자원 부족에 따른 병력구조 및 예비전력 강화, 군의 과학화 등 소수정예의 미래 군 구조로 전화하는 것은 물론 이재명 정부에서 추진하려는 선택제 모병제 도입에 대해 신속히 검토하고 대책 마련에 나서야 한다”고 지적했다.

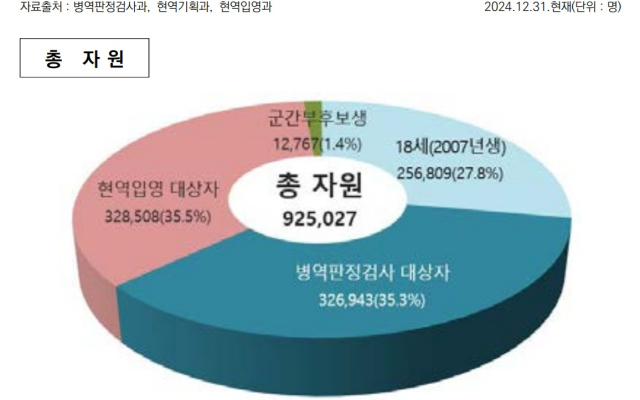

국군의 기반을 흔드는 병력 절벽의 현실화는 병역자원의 모수인 병역 총자원(징집 및 소집대상)을 살펴보면 분명하게 드러난다.

병역 총자원 역시 2016년 142만 7660명에서 92만 5027명으로 큰 폭으로 줄었다. 현역입영 대상자 감소 추세와 비교할 때 같은 기간(9년새) 50만 2633명이 감소하면서 모수는 35.2%가 쪼그라들었다. 연 평균 약 6만 3000명이 감소한 꼴이다.

심각한 문제는 문제는 병력 총자원의 급감 속도다. 같은 기간 현역입역 대상자는 연 평균 약 1만 6000명이 줄어드는 반면에 병력 총자원은 약 6만 3000명에 달해 급감 속도가 4배 정도 빨라지고 있다는 점이다.

이 여파로 국군의 상비병력도 2016년 63만 명에서 2023년 50만 명 수준을 가까스로 유지해왔다. 그러나 더불어민주당 추미애 의원실이 국방부와 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 우리 군 병력은 2025년 7월 45만 명으로, 정전 상황에서 필요한 최소 병력 규모(50만 명)로 5만 명이나 부족한 게 현실이다.

게다가 현역병으로 입영하는 병사도 2000년 36만 명에서 2010년 26만 명으로 떨어진 후 2023년 18만명에서 2024년 13만영 수준으로 급격하게 감소했다.

이와 관련 한국국방연구원(KIDA)는 현역입영 대상 병력 자원은 2038년에 19만 명으로 20만 명대가 붕괴될 것이라고 전망하기도 했다.

이 때문에 일각에서는 병력 수급의 어려움을 현역 복무에 부적합한 자원들까지 무리하게 현역병으로 입대시키고 있다는 지적도 제기되고 있다. 현역입영 대상자가 갈수록 줄어드는 상황에서 현역판정 증가는 현역 복무자원 부족을 메우기 위한 고육책이라는 주장이다.

실제 징병 대상자 중 병무청 징병검사의 현역판정 비율은 1986년 51%에서 1993년 72%, 2003년 이후 85% 안팎 수준을 유지하고 있다.

KIDA 한 연구원은 “저출생에 따른 병역 자원 급감 추세데 대비할 수 있는 골든타임은 10여년에 불과하다”며 “군 복무 기간 확대를 비롯해 여성 병 징집제도 시행, 보충역 폐지, 선태적 모병제 도입 등 병역자원 부족 문제 해결 방안을 조속히 마련해야 할 것”이라고 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hhlee@sedaily.com

hhlee@sedaily.com