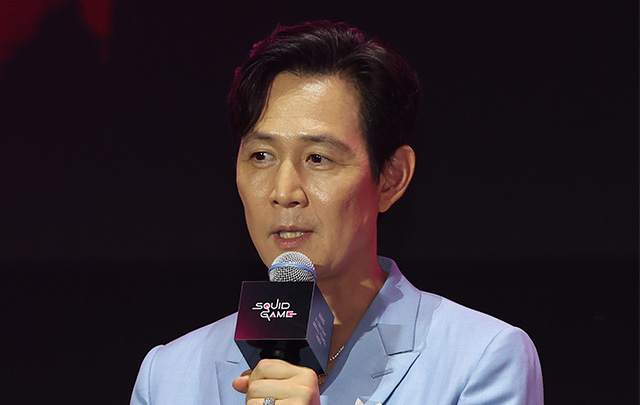

하제헌 기자 azzuru@hmgp.co.kr

사진 차병선 기자 acha@hmgp.co.kr

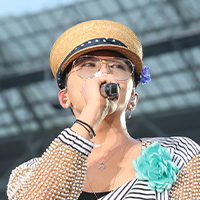

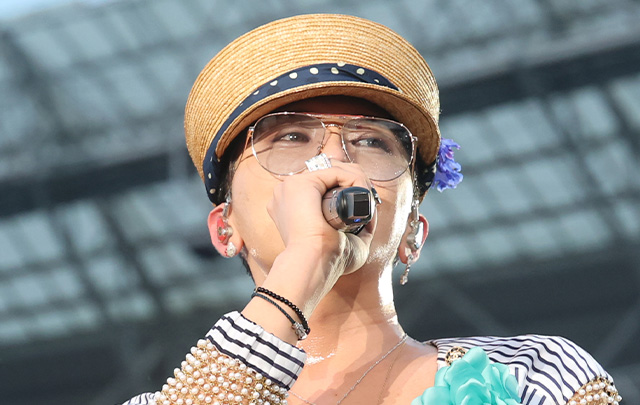

‘대구 창조경제 혁신센터’에서 만난 김선일 센터장은 대구에 아무런 연고가 없다. 그럼에도 대구를 창조경제 선도도시로 만들 수장으로 뽑혔다. 그의 탄탄한 경력 덕분이다. 그는 삼성과 벤처를 모두 경험한 맞춤형 인물이다. 올해 3월 11일에는 ‘전국 창조경제 혁신센터장 협의회’ 회장으로 선출되기도 했다. ‘대구 창조경제 혁신센터’의 위상과 김 센터장의 능력을 보여준 결과였다.

성균관대 전자공학과 출신인 그는 한국과학기술원(KAIST) 재직 당시 88서울올림픽 관련 정보 전산화를 비롯한 다양한 국책 과제를 수행했다. 이후 미국 조지아 주립대학교에서 컴퓨터 정보시스템을 전공(석사)하고 삼성전자에 입사했다. 삼성전자 구조조정본부에 재직할 당시에는 애니콜 첫 모델인 SH700 개발에 관여했다. 그리고 삼성전자 전략기획 담당 이사로 재직할 때 벤처와 첫 인연을 맺었다.

그는 국내 벤처투자가 익숙하지 않던 시절 삼성SDS 사내 벤처의 스핀 오프(spin off · 특정한 연구 프로젝트에 참여했던 연구원이 연구결과를 갖고 창업하는 것을 말한다)를 밀어준 경험을 가지고 있다. 바로 네이버다. 그는 당시 전략기획팀에서 함께 일하던 막내 직원의 창업도 말리지 않고 밀어줬다. 그 막내 직원이 바로 곰TV로 유명한 그래택의 배인식 대표다.

김 센터장은 미국 실리콘밸리에서도 일한 경험이 있다. 그는 2000년 휴렛패커드와 컴팩, NEC, 히타치, 삼성 등 세계 정보기술 산업을 이끄는 16개 회사가 공동 출자한 벤처기업(전자 상거래 및 인터넷 자원공유 솔루션 사업을 하는 자본금 1억 달러의 회사였다)에 삼성전자 대표로 참여해 해외사업 총괄 부사장을 맡은 바 있다. 9·11테러 여파로 이 기업은 청산했지만 이때 쌓은 경험은 그에게 여전히 소중한 자산으로 남아있다.

그는 국내 스타트업 생태계에 대해 할 말이 많아 보였다. 경험이 많은 만큼 달변으로 생각을 쏟아냈다. 일부에서는 창조경제 혁신센터가 대기업 팔목을 비틀어 투자를 이끌어낸 것 아니냐는 시각이 있다. 하지만 그의 생각은 달랐다. 그는 최근 스위스 벤처단지를 방문했던 일을 예로 들며 설명을 했다. “스위스에서 우리 모델에대해 극찬을 했어요. 그들은 우리를 부러워했습니다. 보통 스타트업들이 가장 어려움을 겪는 부분은 ‘고 투 마켓(Go-To-Market)’입니다. 아이디어만 있으면 뭐합니까. 결국 시장으로 나가야 하는데 이걸 이끌어 줄 힘이 필요하다는 거죠. 대한민국에는 이미 성공한 대기업이 많아요. 스위스 관계자들은 우리의 기업 연계 프로그램을 신의 한 수라고까지 말하더군요.”

김 센터장은 스위스 스타트업을 ‘대구 창조경제 혁신센터’로 불러들이기로 했다. C-랩 2기에는 해외 팀도 1~2개를 집어넣을 예정이다. 김 센터장은 한국에서 스타트업을 하는 데 가장 어려운 점을 다시 이야기하기 시작했다. “스타트업이 제 목소리를 내면서 협상 테이블에 대등하게 앉기까지가 힘들죠. 이런 측면에서 봤을 때 기업이 연계된 ‘창조경제 혁신센터’는 스타트업들에겐 정말 좋은 제도입니다. 자연스럽게 대기업과 함께 자리할 수 있잖아요.”

그는 실리콘밸리에서 직접 벤처를 경험했다. 벤처 본산인 미국의 창업 환경을 부러워하는 국내 시각에 대해서도 다시 한 번 생각해 볼 문제라고 말했다. “미국이 부럽다고들 이야기하죠. 미국은 자유로운데 왜 한국은 국가가 주도하느냐고요. 천만의 말씀입니다. 미국은 한국 이상으로 정부가 강력하게 드라이브를 걸고 있어요. 미국 기업들이 이민 사회 인력을 쓰기 위해 정부에 H1 비자를 늘려달라고 요구하면 정부는 지체 없이 늘려줍니다. 미국의 정책이 그래요.”

그는 다시 HP를 예로 들었다. “HP는 차고에서 시작했어요. 하지만 대기업의 도움이 없었다면 지금처럼 성장할 수 없었을 겁니다. 바로 스탠퍼드재단이 밀어줬죠. HP가 차고에서 창업을 한다니까 스탠퍼드재단이 광대한 땅을 HP에 내줬습니다. 그곳에는 지금도 HP의 사무실과 공장이 있죠. 그래서 글로벌 기업으로 성장할 수 있었습니다. 이래도 미국 정부나 대기업이 스타트업 육성에 관여하지 않는다고 말할 수 있을까요?”

그래도 미국엔 재도전의 기회가 많이 열려있지 않느냐는 기자의 질문에도 그는 손사래를 쳤다. 한번 창업해서 실패하면 그 경력이 족쇄가 되어 아무 일도 할 수 없다는 게 국내 벤처업계에 퍼져있는 대체적인 시각이다. 그는 국내 창업가들이 잘못 생각하고 있다고 말했다.

“잘못된 얘기입니다. 대한민국에서 스타트업을 하는 친구들은 자신이 아이디어와 기술을 가지고 있으면 회사도 자신이 다 가져야 한다고생각해요. 그건 가장 잘못된 생각입니다. 그러다 망하면 자기가 대표이사니까 신용 불량자가 되잖아요. 그러고도 다른 아이디어가 생각나면 또 자기가 다 하려고 합니다. 당연히 은행에서 안 받아줍니다. 미국도 개인 파산을 하면 우리보다 더 철저하게 몸이 묶여요. 그러나 그들은 팀으로 움직이기 때문에 재기할 수 있는 겁니다. 이번에 내가 대표를 하다가 실패를 했다, 그러면 다음에는 다른 팀원이 대표를 맡는 식이죠. 다시 말해 돌아가면서 몇 번씩 창업할 수 있는 겁니다. 그래서 저는 절대로 혼자서 다 하지 말라고 얘기해요. 팀을 구성하는 게 중요합니다.”

김 센터장은 팀을 구성해서 사업을 키우면 혼자서 작게 성공했을 때보다 먹을 수 있는 과실이 훨씬 크다고 말했다. 13층에 있는 C-랩을 오픈 공간으로 만든 것도 바로 이런 이유 때문이다. 다른 팀이라고 해도 배울 점은 얼마든지 있기 때문에 언제든 합칠 수 있다.

다시 기업 이야기로 돌아왔다. 삼성의 적극적인 지원 없이는 운영하기 어려운 것 아니냐고 물었다. 김 센터장은 말한다. “삼성은 2년 전부터 미국 동부와 서부에 벤처를 육성하는 ‘오픈 이노베이션 센터’를 운영하고 있습니다. 그걸 한국에 도입한 거라고 보면 돼요. 저희는 이미 하고 있던 일에 숟가락 하나 더 올려놓은 것이라고 생각합니다. 절대 일방적 수혜가 아니에요. 13층에 만든 C-랩도 대구 혁신센터 자체 예산으로 꾸민 겁니다.” ‘창조경제 혁신센터’ 주요 예산은 미래부로부터 받는 연간 19억~20억 원과 지자체에서 들어오는 15억~16억 원의 매칭 펀드로 이뤄진다. 총 30억 원 내에서 1년 예산을 사용할 수 있다.

김 센터장은 이와 관련해 국내 대기업에 대한 충고도 내놓았다. “구글캠퍼스 서울이 열렸을 때 다들 반겼죠? 천만에요. 그 이면을 봐야 합니다. 구글도 미래에 도래할 사업이 어떤 것인지 확실히 몰라요. 자체 분석에 한계가 있으니까 외부 아이디어를 접해보기 위해 전 세계에 아이디어와 젊은이들이 모일 만한 장소에 구글 캠퍼스를 만든 겁니다. 일종의 안테나죠. 아이디어를빼가겠다는 겁니다. 그런데 구글이 서울에 캠퍼스를만들 때까지 대한민국 대기업들은 무얼 했습니까?”

그는 삼성은 대기업 중 그나마 눈을 떠서 ‘오픈 이노베이션 센터’를 열었지만, 여느 국내 기업은 아직 이런 중요한 사실을 모르고 있다고 말했다. 김 센터장은 말한다. “요즘에는 내가 하던 것만 열심히 하다간 망하기 십상입니다. 구글처럼 외부에 안테나를 세워야 해요.우리는 ‘창조경제 혁신센터’ 참여로 기업에 이런 기회를 주는 겁니다. 이곳에서 젊은이들이 내놓는 아이디어를 접하고 자극을 받아야 한다는 거죠. 그런 기회를 얻는다고 생각한다면 기업도 크게 잃을 게 없습니다. 오히려 득이 될 겁니다.”

전국 18개 창조경제 혁신센터와 16개 기업은 배타적 관계가 아니다. 서로 어울려서 통합된 힘을 하나로 모은다. 김 센터장은 말한다. “대구에서 인큐베이팅된 스타트업이 자동차와 관련되어 있다면 광주 창조경제센터와 연결해줍니다. 전국에 있는 창조경제센터가 서로 어우러져서 돌아가죠. 기업들도 직접 보면서 ‘창조경제 혁신센터’의 중요성을 느끼기 시작했습니다.”

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >