적금 붓듯 펀드투자…'선수'보다 고수익<br>개인, 간접투자 눈돌리며 단타 크게 줄어<br>한국증시 체질 '냄비'서 '뚝배기'로 개선<br>꾸준한 수익률·복리 효과로 노후 대비도

지난 1998년 1억3,000만원으로 증권투자를 했던 조의남(57)씨. 정보기술(IT) 붐을 등에 업고 ‘묻지마 투자’와 단타매매에 나섰지만 2년 뒤 그의 손에 남은 돈은 5,000만원에 불과했다. 주식투자의 ‘쓴 맛’을 본 조씨는 ‘저축만이 살 길’이라는 생각으로 연 4.5%의 이자를 주는 A은행의 정기적금에 가입했다. 하지만 한달에 100만원씩 36회나 붓고 3년 뒤 손에 쥔 이자는 211만원에 그쳤다.

그런 조씨가 1년 전 아들의 권유로 적립식 펀드를 시작했다. 담보대출을 정리하고 적금통장을 깨 한달 평균 200만원을 국내 및 해외펀드 두 곳에 나눠 가입했다. 이 펀드들의 최근 1년 수익률은 각각 98%와 70%. 원금 2,400만원을 제하고도 손에 쥔 돈이 무려 2,100만여원에 달했다. 매일 종목시세를 보며 애간장 태우는 일 없이 그저 꾸준히 적립금을 넣고 장세에 휘둘려 환매하지 않은 게 조씨가 한 일의 전부다. 조씨는 앞으로 10년 간 펀드 투자에만 매진할 계획이다.

조씨와 같은 생각을 하는 투자자들이 늘면서 현재 주식형 펀드로 유입된 자금은 70조원을 넘어섰다. 펀드 자금유입은 기관과 외국인에 밀려 항상 시장의 ‘낙오자’였던 개인투자자들에게 ‘선수’를 뛰어넘는 수익을 안겨주고 있다.

윤태순 자산운용협회 회장은 “기관과 개인에 비해 상대적 약자인 개인이 꾸준한 수익을 내려면 펀드를 통한 간접투자가 사실상 유일무이한 대안”이라고 강조했다.

◇‘냄비’에서 ‘뚝배기’ 투자시대로=간접투자시대가 활짝 열리면서 시장ㆍ투자품목 등에도 큰 변화가 생겼다. 우선 뚝배기처럼 주식을 사 묵혀두는 장기투자의 가치가 인정 받기 시작했고 ‘냄비증시’라는 타이틀을 달았던 한국증시의 체질도 점차 개선되고 있다.

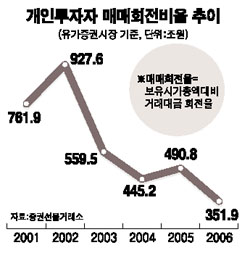

개인투자자들이 간접투자로 눈을 돌리면서 자주 사고 팔아 치우는 단타투자도 크게 줄었다. 증권선물거래소에 따르면 주식거래가 얼마나 잦은지를 보여주는 개인의 주식매매회전율(보유시가 총액 대비 거래대금 회전율)은 2001년 761.9%에서 지난해 말에는 351.9%로 감소했다. 적립식 투자를 통해 증시로 뭉칫돈이 꾸준히 유입되고 외부 악재에 쉽게 자금이 빠져나가지 않으면서 시장 변동성도 크게 작아졌다. 2001년 2.15%에 달했던 유가증권시장 변동성은 지난해 1.15%로 절반 가까이 줄었다.

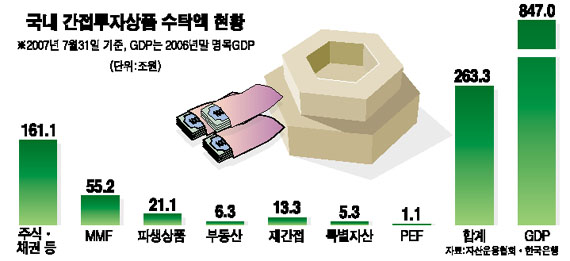

다양한 기초자산을 배경으로 한 펀드상품 개발로 투자 대상도 다양해졌다. 주식뿐 아니라 부동산, 농산물, 금ㆍ물ㆍ유전 등 광물과 지하자원, 한우, 와인, 각종 명품 등 일상생활 관련 품목이 모두 투자 대상으로 떠오르고 있다. 투자지역도 국내뿐 아니라 아시아ㆍ유럽ㆍ남미를 넘어 아프리카 지역까지 뻗어나가고 있다. 재테크 폭이 넓고 다양해지면서 입맛대로 고르고 분산 투자할 수 있는 기회도 늘어났다.

◇간접투자로 노후 준비=간접투자로 확보한 안정적인 수익성은 불안한 노후를 대비할 현실적인 대안을 제공해줬다는 점에서도 큰 의미를 찾을 수 있다.

LG경제연구원에 따르면 60세 이후 노후를 맞은 부부가 서울에서 평균 수준의 생활을 하기 위해 필요한 돈은 4억여원, 한달 평균 생활비 외에 여윳돈을 100만원 이상 쓸 수 있는 품위 있는 노후생활에는 6억9,000만여원이 필요하다. 날이 갈수록 늘어나는 육아 및 교육 비용, 치솟는 물가, 높아진 생활수준을 감안하면 웬만해서는 마련하기 힘든 금액이다.

그러나 꾸준한 수익률과 복리효과를 100% 반영한 적립식 펀드의 등장으로 난제 같던 노후대비의 길이 열리고 있다. 실제 목돈이 없더라도 매달 50만원씩 연 15% 수익률에 근거해 15년을 투자할 경우 약 4억6,000만원을 모을 수 있다. 주식형 펀드에는 은행이자와 달리 별도의 세금이 붙지 않는 것도 장점이다.

정복기 삼성증권 PB연구소 소장은 “적립식 펀드는 적금과 달리 기간이 길수록 더욱 효과를 보는 이른바 ‘복리의 마술’을 누릴 수 있는 상품”이라며 “젊을 때부터 적립식 펀드를 통해 노후설계를 시작하면 어렵지 않게 노후생활을 보장 받을 수 있다”고 설명했다.

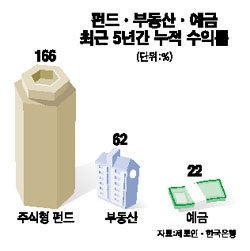

지난 5년간 1억 투자수익률 비교해보니

주식형펀드166% 최고 부동산62%·예금22% 그쳐

지난 5년 동안 각각 1억원의 자산을 부동산, 은행, 주식형 펀드에 나눠 투자했다면 어느 쪽이 가장 높은 수익을 올렸을까.

두말할 것도 없이 주식형 펀드다. 펀드평가사인 제로인에 따르면 주식형 펀드의 평균 누적수익률은 지난 1년 간 38%, 2년 79%, 5년짜리는 무려 166%에 달했다. 5년 전인 2002년 1억원을 투자했다면 지금은 2억6,600만원이 돼 있는 셈이다. 주식형 펀드가 최근 우리나라의 재테크 효자품목으로 급속히 떠오른 이유도 바로 높은 수익률이 뒷받침됐기 때문이다.

부동산도 그런 대로 재미를 봤다. 가장 많이 올랐다는 서울 강남 지역의 주택매매가격종합지수는 2002년 82.8에서 6월에는 134.3으로 높아졌다. 이는 강남 지역 부동산에 투자했을 때 5년 간의 수익률이 62%라는 것을 의미한다. 1억원을 투자했을 때 6,200만원을 벌었다는 것이다.

그렇다면 은행예금은 어떨까. 저금리 기조가 지속된 탓에 은행예금의 수익률은 주식형 펀드나 부동산에 비해 상대적으로 저조하다. 예를 들어 국민은행의 ‘국민수퍼정기예금’ 전결금리를 기준으로 했을 때 예금금리는 2002년 4.75%에서 올해는 4.55%로 소폭 하락했다. 5년 평균 금리를 따져보면 4.15%다. 따라서 2002년 1억원을 은행에 맡겨뒀다면 5년 간의 금리를 복리로 계산해도 이자는 대략 2,250만여원 정도밖에 안 된다. 누적 수익률이 22%에 불과했다는 뜻이다.

지난 10년 간 부동산과 주식형 펀드에 투자했을 경우와 비교해도 주식형 펀드의 수익률이 단연 돋보인다. 1986년부터 최근까지의 코스피지수와 강남 아파트 가격 동향을 보면 코스피지수는 9배가 오른 반면 부동산은 5배 올랐다. 이는 코스피지수를 추종하는 인덱스펀드에 투자했다면 부동산보다 훨씬 많은 수익을 거뒀다는 것을 의미한다. 서울 아파트 가격 대비 코스피지수도 2005년 장기 저항선을 돌파한 후 올해는 강도가 두 배 이상으로 크게 강화돼 부동산보다 주식 투자의 수익률이 높아지고 있음을 말해준다.

이인구 대우증권 연구원은 “최근 코스피지수가 2,000포인트를 돌파함으로써 금융의 축이 주식이나 펀드 등 투자자산으로 급속히 이동하고 있다”며 “앞으로 주식이나 펀드를 중심으로 한 재테크가 부동산이나 은행을 압도하는 투자의 중심축으로 떠오를 것”이라고 말했다.

펀드 선진국 미국 사례보면 퇴직연금시장 성숙하며 간접투자 비약적 발전

퇴직연금 뮤추얼펀드 투자 90년대 이후 매년 큰폭 증가…전체 수탁액중 40%나 차지

펀드 선진국인 미국은 퇴직연금시장이 성숙하면서 간접투자시장이 비약적으로 발전했다. 미국 투자신탁협회(ICI)에 따르면 미국의 퇴직연금시장 규모는 16조4,000억달러(2006년 말 기준)이며 이 가운데 4조1,000억달러를 뮤추얼펀드에 투자한다. 미국의 전체 뮤추얼펀드 수탁액이 10조4,136억달러인 점을 감안하면 40%가량이 퇴직연금이라는 얘기다.

미국 퇴직연금의 뮤추얼펀드 투자는 90년대 이후 매년 큰 폭으로 증가했다. 1991년 3,200억달러에서 1996년 1조1,650억달러로 1조달러를 처음 돌파한 뒤 1999년 2조5,440억달러, 2004년 3조850억달러를 기록해 15년 만에 12배 이상 커졌다.

이처럼 퇴직연금 등 간접투자로 노후준비가 가능해지면서 미국의 직접투자 비중은 감소 추세를 보이고 있다. 미국 연방준비은행(FRB)에 따르면 미국 가계자산에서 주식 등이 차지하는 비중은 1999년 25.87%에서 2000년 22.01%, 2001년 18.94%, 2002년 15.13%, 2005년 15.83% 등으로 감소추세를 보였다. 반면 연금을 제외한 펀드의 비중은 1999년 11.25%에서 2005년 13.41%로 증가했다.

뮤추얼펀드에 투자하는 퇴직연금은 주로 주식형 상품에 투자된다. 확정기여형연금(DCㆍ가입자가 적립금 운용방법을 결정하는 연금)은 전체(2조1,100억달러)의 72%(국내 58%, 해외 14%)를 주식형으로 운용하고 개인퇴직저축계좌(IRAs)는 1조9,700억달러 가운데 66%(국내 52%, 해외 14%)를 주식형에 투자하고 있다. 퇴직연금이 펀드로 유입되면서 장기 투자를 유도하고 안정적인 자금이 지수 상승을 이끄는 선순환의 고리가 형성된 것이다.

우리는 어떨까. 우리나라는 전체 가계자산에서 펀드 등이 차지하는 비중은 7.3%(2006년 말 기준)에 그친 반면 주식 비중은 19.4%로 2005년(7%)보다 크게 증가했다. 또 퇴직연금의 80%가량을 예ㆍ적금, 금리형 보험 등 원금보장 상품으로 운용하고 펀드에는 15%가량만 투자해 간접투자문화가 아직 깊숙이 뿌리내리지 못한 것으로 나타났다. 김철배 자산운용협회 이사는 “펀드가 지속적으로 늘고 있지만 미국 등 선진 증시에 비해서는 턱없이 부족하다”며 “퇴직연금 등을 통해 간접투자 문화를 정착시킨 미국의 사례를 본받아 우리나라의 간접투자시장을 더욱 활성화시켜야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >