영업점 방문 필요없고 수수료 年 0.8~1%로 저렴<br>수익률도 최근 한달 6~7%로 기대이상<br>환매등 인터넷으로 처리 "시간절약까지"

코스피 지수가 또 다시 사상 최고치를 경신했지만 대부분의 펀드 투자자들은 올해 큰 재미를 보지 못하고 있다. 3월말 현재 국내 주식형 펀드의 올 평균 수익률은 1.68%에 그치고 있다. 펀드 수익률만 놓고 보면 지수 최고치 경신이 실감나지 않는 상황이다.

이런 가운데서도 은행ㆍ운용사 등은 매년 적립금의 2~3%씩 수수료를 꼬박꼬박 떼가고 있어서 펀드 투자자들에게는 부담이 되고 있다. 수수료가 걱정이 되는 투자자라면 인터넷 전용펀드에 관심을 가져보는 것이 좋다. 증권사간에 경쟁이 심화되면서 인터넷 펀드의 수수료는 최저 연 0.3%까지 떨어졌다. 여기에다 최근에는 상품도 다양해지고 있고 향후 증시 전망 또한 밝은 편이어서 장기투자를 계획하고 있다면 인터넷 전용펀드를 적극 고려해볼 만 하다.

◇인터넷 전용 펀드란=인터넷 전용펀드는 말 그대로 인터넷을 통해서만 가입할 수 있는 상품이다. 가입 절차는 비교적 간단하다. 인터넷 뱅킹이나 사이버트레이딩에 가입한 고객의 경우 영업점을 방문할 필요 없이 인터넷에서 쇼핑하듯 손쉽게 가입할 수 있다. 환매, 추가 입금 등도 인터넷으로 처리할 수 있다. 바쁜 직장인에게 인터넷 펀드가 주는 시간 절약 효과는 상당한 이점으로 작용하고 있다.

인터넷 전용 펀드의 가장 큰 특징은 판매, 운용, 수탁 등의 수수료가 일반 펀드에 비해 저렴하다는 것이다. 판매 비용을 아껴 이를 수수료 절감의 혜택으로 돌려주도록 설계됐기 때문이다.

인터넷 전용펀드의 수수료는 연 0.8~1% 수준이다. 일반 주식형 펀드의 3분의 1, 인덱스펀드 수수료의 절반 수준에 불과하다. 최근에는 증권사들간의 경쟁이 심화되면서 수수료 인하 폭도 커지고 있다. 대우증권이 내놓은 인터넷 전용펀드인 ‘차세대 e-Fun 인덱스 주식형펀드’는 수수료가 연 0.29%에 불과하다.

이렇게 줄인 수수료를 복리로 굴려주는 ‘복리 효과’도 인터넷 전용 펀드의 또 다른 매력이다. 연 2.5%의 수수료를 떼는 일반 주식형 펀드와 연 0.5%의 수수료를 받는 인터넷 전용펀드에 투자자가 매년 10%의 수익률을 거뒀다고 하자. 5년 후 손에 잡을 수 있는 투자금 사이에는 엄청난 차이가 있다. 매년 2.5%의 수수료를 뗀 투자자는 누적 수익률이 46.9%에 불과하지만 0.5%를 뗀 투자자는 61%의 수익률을 거둬 수익률 차이가 14.1%포인트에 달한다.

인터넷 전용 펀드는 영업점 창구에서는 상담이나 가입이 불가능하고 콜센터나 인터넷 상담만 가능하다. 때문에 코스피200등 지수를 추종하는 인덱스형이 대부분이다. 인덱스형은 상품 구조가 간단하기 때문에 구체적인 설명 없이도 쉽게 이해할 수 있어 인터넷용으로 적합하다. 하지만 인터넷 전용 펀드는 상담원으로부터 직접 자문을 받지 않기 때문에 상품에 가입하기 전에 사전에 꼼꼼하게 따져봐야 한다.

◇수수료 줄이니 수익률은 쑥쑥=인터넷 전용펀드는 일반인들에게 많이 알려지지 않은 탓에 아직 설정 규모가 크지는 않다. KB운용의 ‘KB e-무궁화인덱스파생상품’, ‘KB e-한중일 인덱스파생상품클래스’, 우리CS운용의 ‘마이불마켓파생 1클래스’ 등 몇몇 상품을 제외하면 설정액이 100억원을 넘지 않는다.

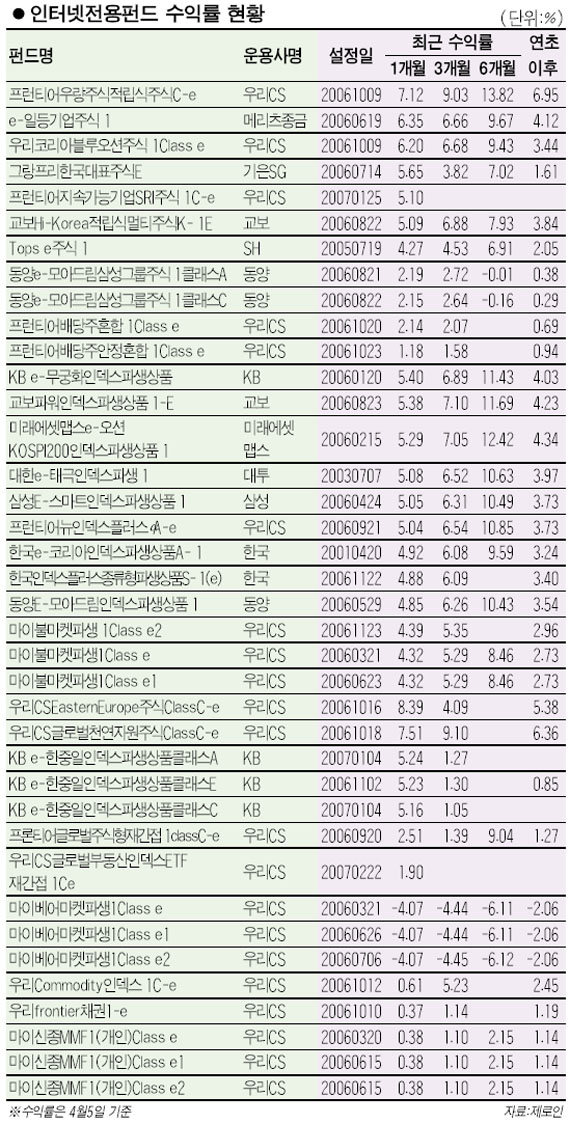

하지만 수익률은 기대 이상이다. 제로인에 따르면 성장형 상품인 메리츠종금의 ‘e-일등주식1’의 경우 설정액은 34억원에 불과하지만 최근 1개월 수익률이 6.35%, 6개월 수익률 9.67%, 연초이후 4.12%의 수익률을 기록하고 있다. 우리CS운용의 ‘프론티어우량주식적립식주식C-e’의 경우 1개월 수익률이 7.12%, 6개월 수익률은 13.82%, 연초 이후 수익률이 6.95%에 달한다.

인덱스 상품인 ‘KB e-무궁화인덱스파생상품’은 1개월 수익률이 5.40%, 6개월 수익률이 11.43%, 연초이후 수익률이 4.03%를 기록하고 있다. 해외 펀드인 ‘우리CS이스턴유럽주식클래스C-e’은 1개월 수익률 8.39%, 연초이후 5.38%의 수익을 안겨주고 있다.

허진영 제로인 연구원은 “인터넷을 통한 펀드 가입은 선진국에서는 이미 보편화돼 있지만 아직 국내에서는 초보 단계에 불과하다”며 “편리성과 수수료 절감 등의 장점을 갖춘 만큼 인터넷 전용펀드에 대한 관심인 앞으로 더 높아질 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >