|

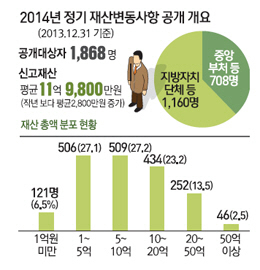

입법·사법·행정부의 공직자윤리위원회가 28일 관보에 공개한 2014 정기재산변동 내역을 종합하면 땅(토지)이나 건물부자들은 지난해 땅값 상승 덕분에 재산을 크게 불렸다. 특히 재산을 신고한 국회의원·법관·고위공무원·중앙선관위원 등 2,339명 중 18.2%는 1년 동안에 재산을 1억원 이상 불려 재테크 능력을 과시했다.

고위공직자 재산변동 사항을 분석해 보면 고위공직자의 재산 늘리기에 효자 노릇을 한 자산은 역시 건물과 토지 등 부동산으로 나타났다. 박재은 한국문화예술교육진흥원 원장은 부동산 가격 상승 등으로 1년 만에 재산이 8억7,000만원이나 늘었고 변종립 에너지관리공단 이사장은 건물을 물려받아 12억4,000만원이 증가했다. 이상호 한국남부발전 사장은 지난해까지 각각 2억1,000만원과 3억1,000만원으로 신고한 땅을 8억4,000만원과 12억6,000만원에 팔아 15억8,000만원의 차익을 봤다. 이 사장은 세금 8억원을 빼더라도 8억원 가까운 수익을 올렸다.

권오성 육군참모총장과 신유철 대검찰청 제1차장, 정병윤 국토교통부 국토도시실장, 천해성 통일부 통일정책실장, 권영규 국민생활체육회 사무총장, 김명룡 한국방송통신전파진흥원장, 정만규 경남 사천시장 등도 부동산 가격상승이나 토지 상속으로 재산이 2억∼8억5,000만원 불어났다.

부동산의 재산증식 위력은 국회의원들의 재산변동에서도 잘 드러난다. 재산을 등록한 국회의원 295명 가운데 64.5%는 재산이 늘었는데 재산 증식은 주식과 현금보다 토지와 건물 등 부동산을 통해 이뤄졌다. 의원 125명은 토지 재산이 늘었고 103명은 건물을 통해 재산 총액을 늘렸다. 특히 부동산 갑부인 박덕흠 새누리당 의원(539억원)은 고위 공직자 4대 자산가 중 한 명에 포함됐다.

안전행정부는 고위공직자들의 재산증가는 땅값 상승과 급여저축의 결과라고 분석했다. 실제 지난해 개별공시지가는 3.41%, 개별단독주택 공시가격은 2.5%가 상승하면서 부동산이 부를 늘리는 역할을 톡톡히 했다. 다만 부동산 가운데서도 아파트만 보유한 고위공직자의 재산은 큰 변동이 없는 것으로 나타났다.

자산순위 상위권에 있는 고위공직자 중에서는 주식 부자들도 많지만 역시 별다른 재미를 보지 못한 것으로 나왔다. 대표적으로 안철수 새정치민주연합 공동대표는 안랩(옛 안철수연구소) 지분평가액 감소로 1년 새 261억원이 줄어들었다.

박근혜 대통령은 별다른 재테크 수단이 없이도 1년 만에 2억7,000만원을 불렸다. 박 대통령의 삼성동 자택은 23억원으로 별 변동이 없다. 박 대통령은 봉급과 인세수입 등으로 예금이 크게 늘었다. 안행부 관계자는 "대통령의 신고 내용을 보면 급여 저축과 인세수입으로 재산이 늘어났다"고 말했다. 박 대통령은 지난해 연봉 1억9,225만원을 수령했는데 이를 쓰지 않고 대부분 저축한데다 자서전 인세 수익도 예금에 넣어두면서 재산이 불어났다.

박원순 서울시장과 문용린 서울시교육감은 재산이 각각 9,100만원과 7,800만원 감소했다. 특히 박원순 서울시장은 2년 연속으로 재산이 줄어들면서 빚이 재산보다 6억9,000만원 더 많았다.

금융계와 의료계에 종사하거나 이런 직종의 배우자를 둔 공직자들은 상대적으로 금융자산의 비중이 높았다. 재산 규모가 329억원으로 최고 부자인 전혜경 국립농업과학원장은 투자전문가인 남편 명의로 유가증권 243억원을 보유하고 있다. 329억원의 자산가로 공무원 최고 부자인 전 원장 때문에 정부·자치단체 평균도 껑충 뛰었다. 전 원장을 포함하지 않으면 정부 평균재산 증가폭은 1,100만원 정도지만 전 원장이 포함되면서 평균 증가액이 2,800만원으로 껑충 뛰었다. 전 원장이 이번 평균재산 상승분의 절반 이상을 차지하다 보니 공직사회에서는 '전혜경 효과'라는 말도 나오고 있다.

전 원장에 이어 중앙정부 2위 자산가인 윤창번 미래전략수석비서관은 건물(130억6,000만원)과 예금(31억2,000만원) 등 총 138억7,000만원을 신고했다.

한편 올해도 재산공개 대상인 행정부·자치단체 고위공직자 4명 중 한 명꼴로 재산 고지를 거부해 제도의 실효성을 떨어뜨린다는 지적이 올해에도 이어졌다. 부실신고에 대한 제재가 제대로 이뤄지지 않는 점도 재산신고·공개제도의 허점으로 지적된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >