|

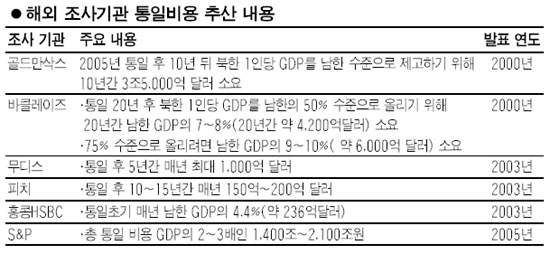

“한국 경제의 가장 큰 위험은 언젠가 찾아올 통일이다.”(마크 모비우스 템플턴자산운용 사장) “북한 핵보유는 한국 내 투자가들에 오히려 선물이다. 북한이 현 체제를 당분간 유지하는 게 비용이 덜 드는 차선책일 수 있다.”(앤디 무커지 불룸버그 아시아 담당 칼럼니스트) “북한이 붕괴할 경우 한국은 심각한 재정부담을 떠안게 될 것이다.”(신용평가회사인 스탠더드앤푸어스(S&P)의 국가별 신용등급 평가 책임자인 존 챔버스) 일부 해외 조사기관들이 잇따라 내놓은 최근 북핵 사태에 대한 평가다. 북한의 핵보유가 북한 체제를 연착륙시켜 앞으로 한국 경제에 닥칠 부담을 줄여줄 것이라는 주장이다. 하지만 유엔의 대북 경제제재로 북한이 버틸 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다는 분석이 일각에서 나오면서 통일비용에 대한 중장기 대책 마련이 시급하다는 지적이 커지고 있다. 경제제재로 북한의 경제난이 가속화할 경우 남한이 입을 피해는 불을 보듯 뻔하다. 북한 체제가 자체 붕괴하지 않더라도 대량 탈북 등에 따른 경제적 부담은 상상을 초월할 정도다. 국제신용평가기관 등에 따르면 통일비용 규모는 통일 시기와 방법 등에 따라 최소 2,000억달러(191조원), 최대 3조5,500억달러(3,390조원)에 달한다. S&P는 지난해 “총 통일비용이 남한 국내총생산(GDP)의 2~3배인 1,400조~2,100조원에 이를 것”이라고 내다봤다. 골드만삭스도 “남북한이 2005년 통일되고 10년 후 북한의 1인당 GDP를 남한 수준으로 올리기 위해서는 10년간 3조5,000억달러가 소요될 것”이라고 추산한 바 있다. 이는 최대 내년 정부 예산의 20배(일반회계 기준)에 이르는 규모다. 지난 9월 말 현재 국내 외환보유액이 2,270억달러인 점을 감안하면 남한의 경제력이 이를 감당할 수 있을지 의문이다. 이 때문에 일각에서는 1인당 국민소득 차이가 5대1 이상 벌어져 있을 경우 통일이 불가능하다는 주장마저 내놓고 있다. 2004년 북한의 1인당 국민소득은 914달러로 남한(1만4,162달러)의 15분의1에 불과했다. 실제 독일은 90년 통일 당시 동독의 1인당 총생산인 서독의 3분의1 수준이었지만 통일비용으로 15년간 연평균 107조원씩 총 1,600조원을 투입했다. 독일은 GDP의 5%에 이르는 막대한 자금을 쏟아붓고도 실업난, 생산성 저하 등 10년간 경제침체에 시달려야 했다. 하지만 정부는 현재 사실상 통일비용 마련에 대해 손을 놓고 있는 상황이다. 재정경제부는 한반도를 둘러싼 주변 환경이 급박하게 돌아가고 있는데도 “경협 활성화를 통해 남북간 경제력 격차를 줄여나가 통일 부담을 최소화할 방침”이라며 현실감각이 결여된 발언만 내놓고 있다. 마련하고 싶어도 여력이 없는 상황이다. 경기침체에도 복지비와 국방비 지출이 대폭 증가, 내년까지 4년 연속 적자재정이 이어지면서 유사시 통일비용을 감당해야 하는 재정의 건전성 악화가 심화되고 있기 때문이다. 중장기 재원 마련 방안도 없다. 정부는 지난달 ‘비전 2030’에서 2030년까지 국민 삶의 질을 세계 10위까지 끌어올린다며 1,100조원의 재원 조달이 필요하다고 했지만 통일비용은 전혀 고려하지 않았다. 단지 통일 인프라 구축성 자금(남북협력기금)으로 현재 GDP의 0.1% 수준인 기금규모를 2030년에는 1% 수준까지 늘린다는 계획만 짜놓았을 뿐이다. 박종규 금융연구원 선임연구위원은 “통일비용 추계 및 조달방안, 시나리오별 대응방안 등에 대한 논의가 97년 국제통화기금(IMF) 사태 이후 사라졌다”며 “비전 2030에서조차 통일관련 재정 소요액은 전혀 언급이 없을 정도”라고 비판했다. 그는 “앞으로는 정부의 중기 및 장기 재정계획에서 통일관련 재정 소요액의 잠재적인 부담을 명시적인 제약요인으로 다뤄야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >