※[글로벌 모닝 브리핑]은 서울경제가 전하는 글로벌 소식을 요약해 드립니다.

중국의 대표 정보기술(IT) 기업 샤오미가 스마트폰의 ‘두뇌’ 역할을 하는 애플리케이션프로세서(AP)를 자체 개발해 자사의 최신 제품에 탑재합니다.

15일(현지 시간) 레이쥔 샤오미 회장은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 웨이보에 “샤오미가 자체 개발 및 설계한 휴대폰 시스템온칩(SoC) ‘쉬안제(玄戒·Xring) O1’을 5월 하순 출시할 계획”이라고 밝혔습니다.

중국 현지 매체는 “애플과 삼성·화웨이에 이어 샤오미는 전 세계에서 네 번째로 자체 개발한 휴대폰 SoC를 보유한 브랜드가 됐다”며 “중국 기술기업들이 칩 자율화의 길에서 또 다른 중대한 돌파구를 마련했을 뿐만 아니라 샤오미 주가 상승을 촉진하는 네 가지 주요 촉매제 중 하나가 될 것”이라고 보도했는데요.

앞서 샤오미는 2014년 자체 칩 설계를 시작해 2017년 28㎚(나노미터·10억분의 1m) ‘펑파이 S1’을 선보였지만 낮은 성능과 비용 문제로 2019년 자체 제작을 포기했습니다. 절치부심한 샤오미는 2021년부터 다시 AP 설계에 나섰고, 지난해부터는 새 칩셋에 대한 구체적인 소문이 들려오기 시작했습니다.

화웨이뿐 아니라 샤오미까지 고성능 칩 개발 역량을 확보하면서 퀄컴·미디어텍 등 세계 최대 AP 공급사들이 긴장하고 있습니다. 중국 내에서 AP ‘엑시노스’의 영토 확장을 도모하는 삼성전자에도 부정적이라는 분석도 나옵니다.

美, 대 중국 반도체 규제 놓고 내부 갈등

도널드 트럼프 미국 행정부 내에서 중국 반도체 업체에 대한 추가 제재를 놓고 이견이 표출되고 있습니다.

15일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미 상무부 산업안보국(BIS)은 창신메모리테크놀로지(CXMT) 등 중국 반도체 회사를 수출 ‘블랙리스트’에 추가하는 방안을 검토하고 있습니다. 그러나 적용 시기를 놓고 견해가 엇갈리고 있습니다. 일부 당국자들은 미중이 관세 상당 부분을 90일 동안 인하하는 ‘휴전’에 이제 막 합의한 만큼 반도체 규제 적용 시점에도 이를 고려해야 한다는 입장입니다. 반면 대중 강경파들은 중국 반도체 기술에 대한 견제를 더 이상 늦춰서는 안 된다고 맞서고 있습니다. 최근 전 세계 D램 시장에서 점유율을 빠르게 늘려가고 있는 CXMT를 서둘러 견제해야 한다는 주장입니다. FT는 “CXMT가 AI 모델 개발에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 개발에 나선 점에 대해 미국 내 위기감이 높아지고 있다”고 짚었습니다.

친(親)중국 성향을 가진 중동 국가들에 엔비디아 최첨단 AI 칩을 대규모로 수출하기로 한 것에 대해서도 대중 강경파들의 비판이 거센 것으로 알려졌습니다. 이들은 ‘중국에 미국 기술이 넘어갈 것’이라며 경고하고 있습니다.

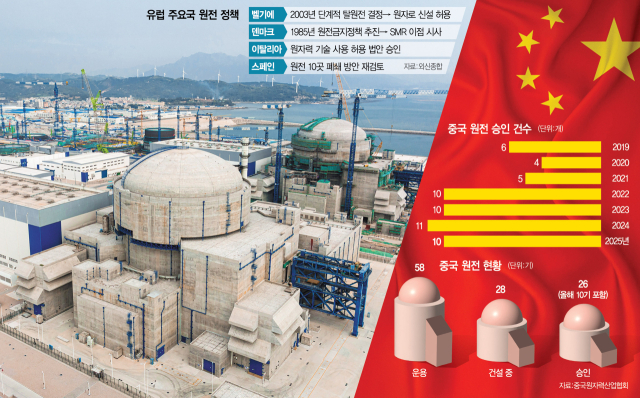

中, 39조원 규모 원전 10기 한번에 인가…유럽도 앞다퉈 '유턴'

중국 정부가 총 2000억 위안(약 39조 원) 규모의 신규 원자로 10기에 대한 건설을 승인하면서 원전 확대 정책에 속도를 내고 있습니다. 인공지능(AI) 개발 경쟁에 따른 에너지 수요 폭증이 맞물리면서 ‘탈원전’에 앞장섰던 유럽에서도 원전 부활 움직임이 활발합니다.

중국은 1980년대부터 프랑스 등 해외 기술을 도입해 원전 개발에 나섰지만 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 안전성을 우려해 신규 인허가를 중단한 바 있습니다. 그러나 2019년부터 허가를 재개한 뒤 2022년부터는 연간 약 10기 건설을 목표로 속도를 내고 있습니다.

원전 확대는 시진핑 국가주석이 추진해온 대기오염 저감과 에너지 안보 강화 정책의 일환입니다. 특히 중국은 석유의 약 70%를 수입에 의존하고 있어 에너지 수급의 자립도 제고가 중요한 과제로 떠올랐습니다. 시 주석 주도의 정책 드라이브에 지난해 말 기준 중국 내 가동 원전은 57기로 총 발전 용량은 약 5976만 ㎾로 증가했습니다. 지금 추세라면 2030년에는 가동 원전의 총 발전 용량이 1억 1000만 ㎾에 이르는 것은 물론 미국·프랑스를 제치고 원전 설비 세계 1위에 오르게 됩니다.

벨기에 의회는 전날 20년 만에 탈원전 정책을 폐기하고 원자로 신설을 허용하는 내용의 정부 안을 통과시켰습니다. 이 밖에 덴마크도 40년간 이어온 원전 금지 정책에 대한 재검토 가능성이 높아지고 있습니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com