외환위기가 닥치기 한해 전인 지난 1996년 4월, 고(故) 김영삼 전 대통령은 “낡은 노사제도와 관행을 바꿔야 한다”며 신노사관계 구상을 내놓았다. 정리해고와 변형시간근로제 등이 뼈대였다. 1995년 학교자율화와 수요자 중심 교육을 틀로 한 ‘5·31교육대책’에 이은 또 하나의 구조개혁이었다.

하지만 그뿐이었다. 1997년 1월6일 민주노총은 2단계 총파업을 벌였고 정부는 두 손을 들었다. 20년에 걸친 노동개혁 좌절의 시작이자 외환위기로 가는 전주곡이었다.

교육도 비슷한 길을 걸었다. 교사를 비롯한 기득권층의 저항과 안정적 직장이 최고라는 인식이 겹친 결과 사교육은 더 심해졌고 교육경쟁력은 후퇴했다. 환란 20년, 우리가 풀지 못한 숙제가 노동과 교육이라는 지적이 나오는 이유다. 실제 과거 20년간 대한민국은 눈에 띄게 달라졌다. 1만2,000달러였던 1인당 국민소득은 2만7,000달러로, 530조원 수준이었던 국내총생산(GDP)은 1,673조원으로 불어났다. 39억달러까지 떨어졌던 외환보유액은 3,844억달러로 늘었다. 삼성전자와 현대자동차 같은 글로벌 기업도 나왔다.

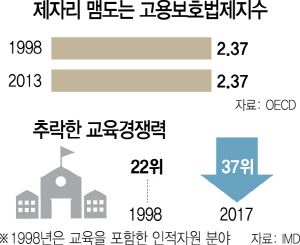

하지만 미래성장의 발판인 노동과 교육은 한 발짝도 나가지 못했다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 1997년 3.04(높을수록 고용보호 성향)였던 우리나라의 고용보호법제지수는 정리해고가 도입된 1998년 2.37로 낮아진 후 20년 가까이 제자리다. 국내 기업 10곳 중 7곳(71.8%)은 호봉제를 채택하고 있고 1인당 노동생산성(31.8달러)은 OECD 평균치(46.7달러)를 크게 밑돈다. 특히 외환위기 이후 거대노조에 치인 기업들은 비정규직을 늘렸고 기존 노조의 기득권은 더 굳어져 이중적인 노동시장이 만들어졌다.

교육은 뒷걸음질쳤다. 스위스 국제경영개발원(IMD)에 따르면 1998년 교육을 포함한 우리나라의 인적자원 부문 순위는 22위였다. 올해 교육 부문 경쟁력은 37위로 지난해보다 4계단 하락했다.

문제는 앞으로다. 4차 산업혁명에 대비하려면 새로운 형태의 인재가 필요하고 이는 노동과 교육의 경쟁력이 높아야 가능하기 때문이다. 세계경제포럼(WEF)은 4차 산업혁명으로 오는 2020년까지 일자리 500만개가 사라진다고 밝혔다. 박윤수 한국정책개발연구원(KDI) 연구위원은 “정규직을 유연화하고 비정규직을 보호하는 방향으로 노동개혁이 이뤄져야 한다”며 “교육의 경우 학교운영을 유연화하고 각종 규제를 없애 개혁을 서둘러야 한다”고 강조했다. /세종=김영필·임지훈기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com