지난 1968년 김신조 등 31명의 무장 공비 침투 사건은 서울의 도시 건축 풍경에 적지 않은 영향을 미쳤다. 특히 공격 목표였던 청와대 근처에는 곳곳에 방호 초소가 생겼다. 남쪽으로 무악동, 북쪽으로 창의문까지 이어진 인왕산로 중간에는 방호 초소이면서 근무 전경들이 숙식하는 인왕CP가 들어섰다. 수없이 많은 등산객이 오가던 길이었지만 인왕CP는 커다란 철제 대문으로 가려져 있어 시민들은 이곳이 방호 초소였다는 걸 알기조차 어려웠다. 인왕CP는 그만큼 폐쇄적인 건축물이었다.

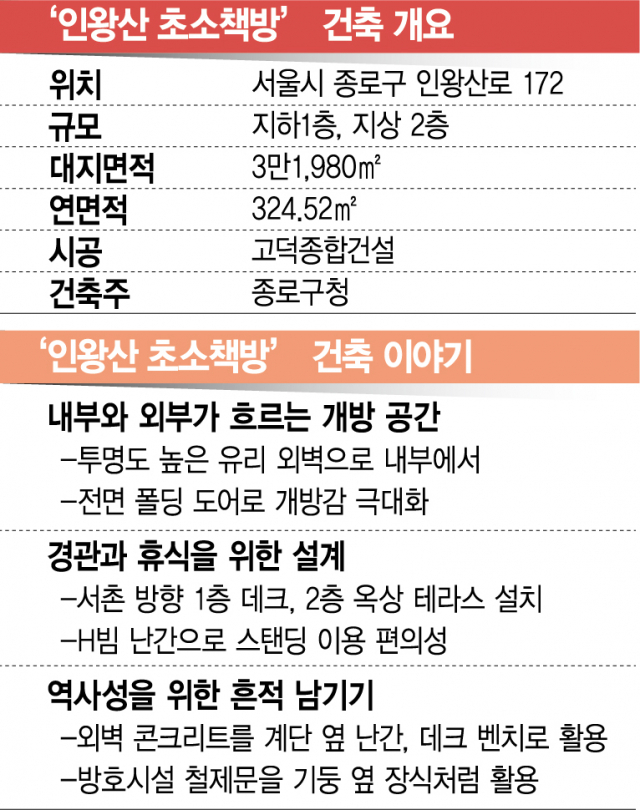

2018년 들어 청와대와 서울시·종로구청은 인왕CP를 리모델링하는 계획을 추진했다. 방호 용도가 사라진 인왕CP를 공공성을 지닌 건축물로 다시 지어보자는 프로젝트였다. 취지에 공감한 이충기 서울시립대 건축학과 교수가 재능 기부로 설계에 나섰다.

50년간 닫혀 있던 철제 대문을 열자 서울에서 둘도 없는 경관이 펼쳐졌다. 부지의 북쪽에는 인왕산 곳곳에 있는 특유의 바위가 놓여 있고 남서쪽으로는 서촌 일대의 전경이 멀리 펼쳐졌다. 이 교수는 “입지를 보는 순간 ‘이번 프로젝트는 외부가 내부 못지않게 중요하겠구나’ 하는 생각이 들었다”며 “말 그대로 개방된 건축물, 누구나 이용할 수 있고 누구나 이 경관을 보며 쉴 수 있는 곳으로 만들고자 하는 생각이 들었다”고 했다.

그렇게 수십 년간 닫혀 있던 곳에 들어선 건축물이 바로 ‘인왕산 초소책방’이다. 애초 프로젝트의 취지가 군사·정치적 상황으로 가려져 있던 공간을 시민들에게 다시 돌려주자는 것이었다. 여기에 이 교수가 외부 경관을 건축에 끌어들이기로 마음먹으면서 인왕산 초소책방은 데크와 옥상, 유리 외벽, 처마 등 개방과 휴식을 위한 건축 요소가 곳곳에 자리 잡은 열린 건축물이 됐다. 이름은 책방이지만 현재는 카페에 가깝다. 이 교수는 “어느 쪽이든 시민들이 원하는 기능이라면 그렇게 가는 것도 자연스러운 일”이라고 했다.

건물은 단층 건물이었던 기존 CP의 골조를 유지하면서 2층을 증축한 구조다. 내부 공간은 1층과 2층에 모두 마련돼 있지만 건물이 자리 잡은 바닥 면적을 다 쓰지는 않는다. 1층의 경우 남서쪽 방향은 기존 외벽이 있던 위치에서 1~2m가량 뒤로 물려 외벽을 만들었다. 뒤로 물린 자리는 자연스럽게 데크가 됐으며 위로는 천장이 있어 마치 처마 밑처럼 아늑한 공간이 됐다. 이곳에는 현재 테이블이 놓여 있다. 인왕산 자락과 서촌을 바라보며 책을 읽거나 차를 마실 수 있는 공간이다.

2층 역시 마찬가지다. 원래 옥상이었던 2층의 절반 이상은 여전히 오픈된 테라스 공간으로 두고 2층의 일부만을 내부 공간으로 만들어뒀다. 현장을 찾은 날은 유독 날씨가 좋았던 날이라 옥인동과 체부동의 전경이 한눈에 들어왔다. 이미 2층 공간 앞에 높은 테이블에서는 친구·연인·가족과 인왕산 초소책방을 찾은 시민들이 브런치를 즐기고 있었다.

인왕산 초소책방의 가장 큰 건축적 특징 중 하나는 유리 외벽이다. 1층과 2층 등 모든 외벽은 유리로 이뤄져 있다. 이 교수는 “내부가 외부가 되고, 외부가 내부가 되는 개방된 공간을 만들고자 했다”고 설명했다. 이를 위해 유리는 철분 함량이 적은 유리를 골랐다. 일반 유리에 포함된 철분의 경우 보는 각도에 따라 녹색 등의 컬러가 비치게 된다. 건축가는 보다 더 투명하게, 더 자연스럽게 내외부 공간을 연결하기 위해 저철분 유리를 찾아 외벽에 썼다. 이마저도 데크가 있는 1층의 남향 공간에서는 폴딩 도어를 적용해 전면 개방할 수 있도록 했다. 날씨가 좋은 날이면 유리마저 없애 말 그대로 내외부가 서로 이어지는 구조다. 이 교수는 이를 두고 ‘흐른다’고 표현했다.

화장실의 위치도 개방이라는 의미를 극대화하기 위해 의도적으로 배치했다. 인왕산 초소책방의 화장실은 시민들이 지나는 인왕산로와 접한 측면, 즉 길과 가장 가까운 1층에서 곧바로 들어갈 수 있는 구조다. 이 교수는 “긴 인왕산로 주변에 화장실이 하나도 없었다”며 “시민들이 지나다가 부담 없이 이용할 수 있도록 배치한 것으로 사실 건축물을 설계할 때 가장 먼저 고려한 부분”이라고 말했다.

이 외에도 건축가는 건축물 곳곳에 편의를 높이기 위한 장치를 심었다. 2층의 난간이 대표적이다. 2층 난간은 여느 철제 난간이 아니라 표면이 넓고 굵으면서도 튼튼한 H빔으로 이뤄졌다. 안에서 주문한 커피를 들고 와 올려둘 수도 있고 불안함 없이 기대고 서서 외부 경관을 감상할 수 있도록 한 디테일이다. 높이도 성인의 허리춤에서 가슴 높이로 외부 경관을 보는 데 지장이 없다.

데크의 바닥 소재로는 이페(Ipe)라고 하는 단단한 나무를 썼다. 견고하고 강하면서 잘 썩지 않기로 유명한 나무다. 이페는 국내뿐 아니라 해외 건축계에서도 일급 목재로 인정받는다. 더 많은 시민들이 이용하고 더 오랫동안 이용할 수 있도록 견고한 바닥을 설치했다는 게 건축가의 설명이다.

지금은 차를 마시고 책과 경관을 감상하는 공간이지만 과거의 기억도 여전히 이곳에 보존돼 있다. 흔적 남기기를 통해서다. 단 이 교수는 흔적을 남기되 도드라지게 남겨두지 않았다. 이를테면 1층 데크 앞에는 기존 CP의 외벽을 낮은 높이로 남겨뒀다. 콘크리트를 철망으로 감싸고 윗부분을 꾸며 얼핏 보기에는 그저 잘 꾸며놓은 외부 벤치다. 당시 사용하던 철제 문도 남겨뒀는데 천장과 자연스럽게 구조물로 연결한 데다 일부 노출 콘크리트 기둥들과 어울려 의도한 장식 같은 느낌이 든다. 이 교수는 “최근 흔적 남기기가 과거를 위해 현재를 희생하는 것처럼 인식되고 있지만 어떻게 남기느냐에 따라 그렇지 않을 수도 있다”고 했다.

시민에게 돌아온 인왕산 초소책방을 시민들은 어떻게 바라보고 있을까. 최근 이 교수는 1990년대 이곳에서 군 생활을 했다는 한 중년 남성에게 편지를 받았다고 한다. 일부를 옮겨본다.

“좁은 식당 때문에 후임 기수는 늘 서서 밥을 먹어야만 했던 옆 마당, 40명이 돌아가며 칼잠으로 자기에도 턱없이 좁았던 내무반. 수많은 젊음들이 짓눌리고 억눌렸던 그곳이 초소책방으로 거듭난 것은 상상할 수도 없던 일이었습니다.”

이 남성은 코로나19가 잠잠해지면 아이들을 데리고 책을 읽으러 초소책방을 찾겠다고 했다. 이곳에서 커피 한 잔과 책 한 권을 즐길 수 있는 이는 비단 과거의 기억을 가진 이 중년 남성뿐만은 아닐 것이다. 초소책방은 이제 서울에서 가장 열려 있는 공간이기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com