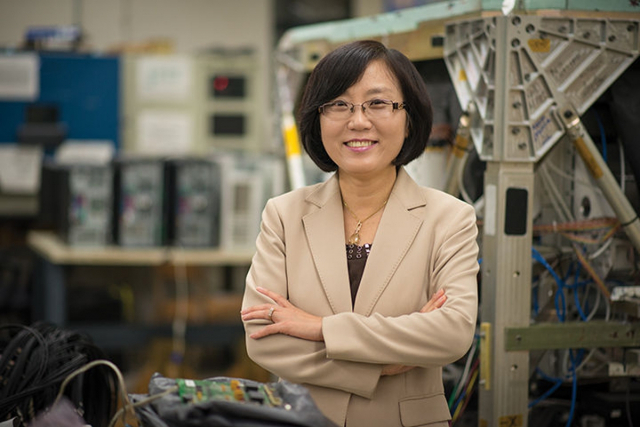

‘서울포럼 2022’ 둘째 날인 6월 16일 ‘한국의 뉴 스페이스 전략’에 관해 강연할 서은숙 미국 메릴랜드대 물리학부 교수는 미국 항공우주국(NASA·나사)과 공동으로 진행하는 ‘우주정거장(ISS)-CREAM’ 프로젝트를 총괄하고 있다. 우주에서 오는 ‘암흑 물질’의 근원을 규명하는 것이 목적인 ISS-CREAM 프로젝트는 학계와 나사가 협업을 이룬 사례라고 서 교수는 소개했다. 서 교수는 “전형적인 우주 실험은 적격 부품을 반드시 사용해야 하는데 일반 부품보다 가격이 100배가량 비싸다는 것이 현장이 늘 안고 있는 고민”이라며 “대학 연구원과 학생들이 팔을 걷어붙이고 직접 가속기 빔 등 도구를 이용해 일일이 테스트를 거쳐 성능을 보장하면서 비용을 줄이는 방안을 찾아냈다”고 설명했다.

이처럼 미국에서는 우주 프로젝트를 진행할 때 정부와 기업뿐 아니라 학계가 포함돼 협업하는 것이 일상이 됐다. 이것이 미국을 우주 강국으로 만든 토대가 됐다는 게 서 교수의 설명이다. “나사 프로젝트의 경우도 대학의 연구 책임자가 설계를 짜면 실무 경험이 많은 나사 프로젝트 매니저가 총괄을 맡고 기술적인 세부 분야는 산업체와 나사가 공동으로 맡는 형태가 대부분입니다.”

ISS-CREAM 프로젝트가 2017년 8월 ISS로 띄워 보낸 우주선(cosmic ray) 검출기도 국제 협력을 통해 대학 중심으로 개발했고 나사 센터와 산업체의 우주 전문 인력이 실무를 책임졌다.

서 교수는 한국도 서둘러 창의력 있는 인재 양성에 나서야 뉴 스페이스 시대를 선도할 수 있다고 역설했다. 그는 “다양한 우주 분야에서 실속 있는 국제 협력을 통해 국내에 인프라를 구축하고 전문 인력을 키워내는 데 정부가 전폭적으로 지원해야 한다”고 강조했다.

실제로 국내 우주산업에 대한 국가 지원은 선진국에 비해 턱없이 부족한 편이다. 2020년 한국 우주개발 예산은 7억 2200만 달러로 33억 달러인 일본의 5분의 1 수준이며 1위 우주 강국인 미국(477억 달러)의 1.5% 수준에 그쳤다. 중국(89억 달러)·러시아(38억 달러) 등 다른 우주 선진국과 비교해도 격차가 크다. 국내 우주개발 담당 기관 예산도 하위권에 머무르고 있다. 미 나사와 러시아 연방우주국(로스코스모스), 중국 국가우주국(CNSA) 등의 연간 우주 프로그램 예산은 한국항공우주연구원(KARI)보다 4배에서 최대 40배 이상 많다.

따라서 전문가들은 정부가 한국 뉴 스페이스 성장 시대를 열 수 있도록 마중물을 부어야 한다고 지적한다. 서 교수는 “미국 정부의 적극적인 지원이 없었다면 스페이스X의 지금과 같은 성과는 불가능했을 것”이라고 강조했다.

서 교수는 국민들이 우주에 대한 동경을 키울 수 있도록 만드는 일도 정부가 뉴 스페이스 성공을 위해 해야 할 일 가운데 하나라고 강조했다. 그는 “대중과의 소통에 적극적인 나사는 학생이나 학부모, 또는 일반인이라도 우주에 대한 열망을 품을 수 있도록 한다”고 설명했다. 이뿐 아니라 우주 관련 기관들이 연구비를 따려면 ‘학생이나 젊은 박사 후 연구원들의 훈련 계획’을 반드시 제출하도록 하고 있다. 이런 과정에서 우주에 대한 꿈을 품은 젊은 인재들이 정부의 지원 속에 성장하게 된다는 의미다.

서 교수는 뉴 스페이스 시대가 열리면서 각국에서 인력 수요가 급증하고 있으므로 ‘현장’이 요구하는 실무형 인력을 키워내야 한다는 조언도 곁들였다. 학문 간 융합도 필수 요소다. 서 교수는 “특정 전공 분야에 국한하지 않고 모든 과학기술 분야의 많은 학생이 인턴십을 통해 우주산업 현장에서 실전 체험을 하도록 권장할 필요가 있다”며 “이런 과정은 4차 산업혁명 시대를 대비하는 데도 바람직할 것”이라고 강조했다.

민간이 중심이 돼 관료주의적인 ‘올드 스페이스’에서 뉴 스페이스로의 이행을 주도하는 것 역시 우주산업 현장에 창의력을 불어 넣어 줄 핵심 요소라고 서 교수는 강조했다. 그는 “스페이스X는 민간 기업의 주도적 활동이 세계 우주산업 기술의 급격한 발전에 얼마나 큰 기여를 했는지 보여주는 좋은 예”라며 “한국 기업들도 창의력과 도전에 따른 스페이스X의 업적에서 배울 점이 많을 것”이라고 했다. 스페이스X가 우주선을 발사한 뒤 비행에 성공하고 우주선 회수까지 마무리 지은 최초의 기업이 될 수 있었던 데는 ‘민간 주도’의 힘이 컸다는 설명이다. “스페이스X도 회수 가능한 우주발사체를 만드는 데 수없이 실패했지만 미국 정부가 이를 용인하고 적극적으로 지원하지 않았다면 여기까지 오기 힘들었을 것입니다. 한국은 아직 우주산업의 태동기인 만큼 정부의 역할이 중요합니다. 정부는 전폭적으로 지원하고 민간 기업이 이를 바탕으로 날개를 편다면 한국도 뉴 스페이스를 이끌 가능성이 충분합니다.”

서 교수는 정부가 지난해 미국의 달 탐사 프로젝트, 이른바 ‘아르테미스’에 참여하기로 한 결정에 대해서도 기대감을 나타냈다. 그는 “한국 우주산업을 성장시키는 큰 기회”라며 “국익에 부합할 수 있도록 노력해야 한다”고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com