“‘시인 구보씨의 하루’가 벌써 30년이 훨씬 넘은 영화예요. 기억을 더듬고 싶지는 않았던 영화인데, 상영된 덕분에 소환돼 나왔습니다. 지금 보니까 여러 감정이 드는데, 20대 후반에 영화를 처음 접하던 초심이 느껴지는 기분이었습니다.”

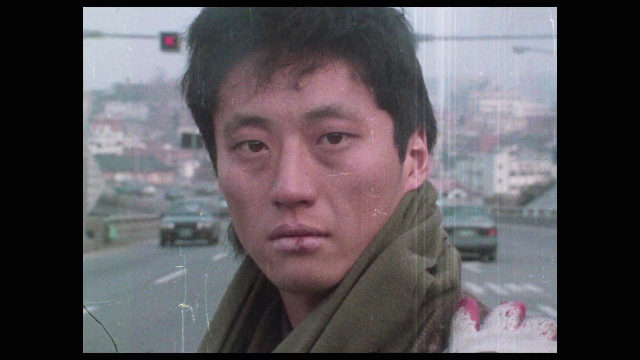

지난 5일 서울 강남구 CGV압구정, 유하 감독은 자신이 1990년에 만든 단편 ‘시인 구보씨의 하루’를 디지털 리마스터링된 버전으로 다시 본 소감을 이렇게 말했다. 이번 상영은 지난 1일 개막한 제49회 서울독립영화제 ‘독립영화 아카이브전’의 일환으로, 처음에 “너무 창피해서” 발표하는 것을 반대했다는 유 감독은 “영화감독을 할 수 있을지 확신이 없었던 이전의 얼굴이 스치더라”고 돌아봤다.

서울독립영화제는 이날 ‘시인 구보씨의 하루’ 외에도 80, 90년대 만들어진 전설적 단편영화들의 디지털 리마스터링 버전을 처음 공개했다. 김성수 감독의 ‘비명도시’(1993), 양윤호 감독의 ‘가변차선’(1992), 육상효 감독의 ‘슬픈 열대’(1994), 김대현 감독의 ‘지하생활자’(1993)·‘나마스테 서울!’(1994) 등 1990년대 초반 발표돼 상당한 반향을 일으켰던 작품들이 디지털로 새롭게 돌아왔다. 1980년에 나온 장길수 감독의 ‘환상의 벽’도 1일 개막식에 이어 다시금 상영됐다. 다들 한국영화에서 의미 있는 발자취를 남겼던 감독들로, 이들의 영화적 뿌리를 확인해 보는 자리였다.

여섯 명의 감독들은 각각 상영 후 관객과의 대화(GV) 행사를 통해 당시 영화를 만들었던 시절의 이야기를 풀어냈다. 무려 42년 전 작품을 이날 스크린에서 오랜만에 봤던 장길수 감독은 1970년대 독일문화원에 영화를 보러 온 유현목 감독, 변인식 평론가 등과 ‘동서영화연구회’를 결성한 기억을 떠올렸다. 그는 “독일문화원에서 장비도 지원 받아서 비용 부담 없이 만들었다. 작품 속 등장한 군복도 문화원의 군복을 빌렸다”며 “당시 16㎜ 필름으로 촬영해 본 사람이 저 뿐이라 연출과 촬영을 맡아, 딱 하루만에 촬영을 끝냈다”고 전했다.

양윤호 감독은 동국대 연극영화과 재학 중 워크숍 작품으로 만든 1992년작 ‘가변차선’으로 단편영화상을 휩쓸며 이름을 알렸다. 그는 “군대 가기 전에 했던 부조리극 ‘고도를 기다리며’로부터 영감을 가장 많이 받았다”며 당시 사회에 대한 문제의식을 드러내기도 했다. 당시 녹음비가 없어서 숱하게 단편영화를 찍고도 완성하지 못해서 데뷔작이 ‘가변차선’이 됐는데, 이 작품의 녹음비를 대며 완성을 권했던 사람이 조연출을 했던 배우 김혜수였다는 후일담도 전했다.

김성수 감독은 ‘비명도시’를 만들던 시절을 떠올리며 “90년대 초반은 젊은 세대가 뭔가를 자기 방식대로 만드는 게 허용되는 시대였다”고 돌아봤다. 그러면서 “당시 충무로의 기성 영화는 저희 생각과 달라서, 한국영화를 보는 청년은 없었다. 우리가 만드는 영화는 흔해빠진 흐름과 다른 것을 찾아야 하지 않을까 하는 생각이었다”고 말했다. 당시 한국영화 속 밤 장면을 찍어도 밤의 느낌을 주지 못하는 모습을 보며 ‘내가 한 번 해 보자’는 생각이 강해졌고, 유럽에서 1년간 머물며 접했던 시적이고 상징성 강한 단편영화의 문법을 흉내내서 ‘비명도시’에 담았다고 그는 돌아봤다.

육상효 감독은 ‘슬픈 열대’에서 백수의 일상을 블랙코미디로 담아내며 서울단편영화제 관객상을 받는 등 반향을 얻었다. 육 감독 본인이 담배를 뻐끔거리는 의사를 코믹하게 연기하기도 했다. 그는 “코미디가 전달할 수 있는 언어가 있다고 생각했다”며 “극중에서 주인공이 발가락으로 우유를 잡는 등의 모습은 실제 자신의 생활에서 힌트를 얻었다”고 말했다.

이들 작품 모두 비록 30~40년 전에 나왔지만 예술과 현실의 갈등, 계층 간 양극화나 외국인 노동자 문제 같은 중심 소재는 물론 영상미 면에서도 유효한 점이 있다. GV를 진행한 이동진 영화평론가는 ‘환상의 벽’에 대해 “한동안 이야기된 ‘헬조선’ 담론과도 맥이 닿는 점이 있다”고 말하기도 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com