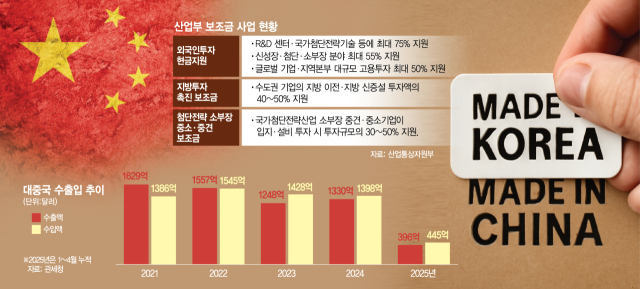

정부가 ‘제조업 보조금’에 대한 조사에 착수한 배경에는 자칫 우리 혈세로 엉뚱한 중국을 비롯한 외국 기업만 혜택을 보게 된다는 위기감이 자리 잡고 있다.

대표적인 사례가 보조금을 받아 국내 시장점유율을 키운 전기버스다. 비야디(BYD) 같은 중국 전기차 업체는 10여 년 전부터 우리 정부의 전기버스 확대 전략에 발맞춰 국내 법인을 세운 뒤 한국에서 완제품을 생산하는 방식 등을 통해 정부 보조금을 싹쓸이했다. 당시 중국산 전기버스는 한국산보다 1억~2억 원 가까이 저렴했기 때문에 보조금을 따내는 데도 더 유리했다.

이후 중국산 버스가 우리 시장을 장악한다는 비판이 일자 환경부는 보조금 지급 기준을 바꾸는 식으로 국내 기업 보호에 나섰지만 이미 국내 업체들이 경쟁력을 상당 수준 상실한 뒤였다. 지급 기준을 변경한 뒤에도 환경부가 중국산 전기버스에 지급한 국비 보조금은 지난해 기준 381억 6100만 원에 이른다.

현재로서는 환경부의 전기차 보조금 사업을 제외하면 정부 부처의 예산으로 중국 기업이나 제품에 직접적으로 보조금을 지원하는 사업은 없다. 하지만 반도체, 인공지능(AI), 바이오 등 미래 첨단산업의 글로벌 경쟁이 심화되면서 향후에 전기차 보조금과 유사한 형태의 예산 사업이 각 산업에 만들어질 가능성을 배제할 수 없다. 정부가 제조업 보조금에 대한 조사에 착수한 배경이기도 하다.

태양광 산업은 제2의 전기버스로 지목되는 분야다. 정부는 2014년부터 ‘신재생에너지를 보급하겠다’며 태양광발전 사업자들에게 준조세 격인 전력산업기반기금을 통해 시중금리보다 낮은 금리에 자금을 빌릴 수 있도록 돕는 금융지원사업(융자)을 실시하고 있다. 2021년부터 올해까지 5년간 배정된 신재생에너지 금융 지원 예산은 2조 2690억 원에 달한다. 이들 소규모 태양광 업체가 ‘메이드 인 코리아’ 대비 값싼 중국산 태양광 패널 등의 부품을 채택하면서 정부 보조금이 사실상 중국 기업으로 흘러들어가고 있다. 정부와 한국에너지공단은 일정 기술 수준만 충족하면 패널 등의 국적을 따지지 않는다는 입장이다. 2023년부터는 태양광발전설비를 전력망에 연계시키는 ‘인버터 교체’에도 금융 지원을 하면서 값싼 중국산 인버터가 한국산으로 둔갑하는 사례도 급증하고 있는 것으로 알려졌다.

재계의 한 고위 관계자는 “전기차나 태양광은 중국에서도 이미 심각한 초과 공급이 일어나고 있는 영역”이라며 “기술 장벽을 세우는 형태로 보조금을 정교하게 지급해야 국내 공급망이 생존할 수 있다”고 지적했다.

정부는 이에 따라 주요 부처의 보조금 사업 대상 가운데 중국 기업이나 제품에 지원되는 사례가 있는지 파악하고 있다. 만약 국내 기업 가운데 중국산 제품을 판매해 매출을 올리는 기업에 보조금이 지급되고 있다면 보조금 지급 기준을 강화할 가능성도 고려하고 있다. 특정 국가를 배제하지 않으면서도 보조금 지급 요건을 강화하는 방식으로 이뤄질 가능성이 높다. 기재부 관계자는 “중국 제품 혹은 중국 제품을 판매해 매출을 올리는 국내 기업에 보조금이 지급되고 있는 사례가 확인된다면 보조금 지급 기준 변경을 검토해야 할 수도 있을 것”이라고 설명했다.

새 정부 출범을 앞두고 정부의 재정 여력이 악화하고 있는 것도 이번 보조금 조사의 배경이다. 기재부는 올해 추가경정예산을 포함한 관리재정수지 적자 규모를 86조 4000억 원으로 예상하고 있으며 이는 국내총생산(GDP) 대비 3.3%에 이른다. 올해 1분기 기준 관리재정수지 적자 규모는 61조 3000억 원으로 지난해(75조 3000억 원)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모를 기록했다. 이처럼 나라 살림 적자 규모가 커지면 나랏빚도 증가할 수밖에 없다. 지난해 말 중앙정부 채무와 지방정부 채무를 합한 국가채무는 사상 최대치인 1175조 2000억 원이었다.

김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “국민의 세금으로 지급되는 보조금이 우리 기업과 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 보조금이 돼야 하는 것은 상식에 가까운 일”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com