|

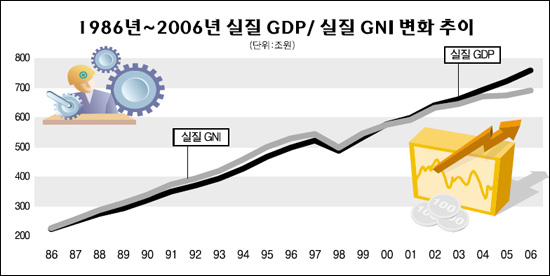

이번주부터 건국 60주년을 맞아 현대경제연구원과 공동으로 한국 경제의 과거와 현재, 미래를 조망할 수 있는 시리즈를 게재합니다. 경제 지표를 통해 한국 경제가 어떻게 변해왔고 현재의 문제점은 무엇인가 등을 조망, 우리 경제가 앞으로 나아갈 방향을 제시하는 기획입니다. 독자 여러분의 많은 성원 바랍니다. 새 정부에 들어서면서 7% 경제성장 가능성에 대한 의견이 분분하다. 새 정부는 일단 임기 첫해인 2008년도에는 6% 내외에서 경제를 운용할 계획이다. 경제성장률이 높아지면 과연 국민생활이 그만큼 개선될까. 꼭 그렇지 만은 않다. 지표성장률과 체감성장률이 다르기 때문이다. 경제성장이 국민생활에 미치는 영향력을 정확히 이해하려면 경제성장률에 대한 충분한 이해가 필요하다. 경제성장률은 국민소득 지표에 따라 각각 다른 의미를 갖기 때문이다. 국민소득 지표의 종류는 매우 다양한데 포괄범위나 평가방법 등에 따라 국내총생산(GDP)ㆍ국민총소득(GNI)ㆍ국민순소득(NNI)ㆍ국민처분가능소득(NDI)ㆍ국민소득(NI)ㆍ개인처분가능소득(PDI) 등이 포함된다. 또한 지표 앞에 ‘실질‘을 붙여 표기하면 물가변동을 반영했다는 뜻이고 ’명목’이 붙으면 물가를 반영하지 않았다는 의미이다. 국민소득 지표 중 가장 많이 사용되는 것이 GDP(Gross Domestic Product)와 GNI(Gross National Income)다. GDP는 ‘영토’ 개념을 강조해 한 국가의 국토 내에서 일정기간 동안 생산해낸 총 부가가치이다. GNI는 ‘국적’의 개념을 강조해 한 나라의 국민이 생산활동에 참가한 대가로 받은 총소득이다. GDP가 생산력을 대표하는 지표라면 GNI는 구매력을 대표하는 지표이다. GDP에서 국외취득소득을 더하고 국외지급소득을 빼면 GNI가 된다. 다른 나라와 인적ㆍ물적 교류가 없는 폐쇄경제에서는 GDP가 곧바로 GNI가 되지만 개방경제하에서는 ‘GDP=GNI’의 등식이 성립하지 않는다. 우리나라와 같이 수출입 의존도가 높은 경제구조라면 GDP와 GNI의 격차가 더욱 커진다. 따라서 GDP 증가율이 높아 지표경기가 살아나도 GNI 증가율이 낮으면 국민들의 체감경기는 더 악화될 수 있다. 지난 40년간 우리나라의 명목GDP와 명목GNI의 추이를 보면 흥미로운 특징이 발견된다. 첫째, 급속한 양적 성장이다. 지난 1970년 2조8,000억원이었던 한국의 명목GDP는 2006년 850조원으로 늘었다. 국가 경제규모가 300배 이상 성장한 것이다. 같은 기간 1인당 GDP도 251달러에서 1만8,373달러로 수직 상승했다. 그 결과 한국은 60년대 최빈국에서 2006년 현재 세계 13위의 경제대국으로 성장했다. 둘째, 최근 들어 성장추세가 급격히 둔화되고 있는 점이다. 이는 외환위기 이후 투자부진 등으로 인한 성장잠재력 하락이 주된 원인이다. 외환위기 이후 지난 10년간 우리 경제의 성장률은 세계 평균보다 낮았다. 우리 경제가 저성장의 늪에 빠졌고 중진국 함정에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다는 진단을 받는 것도 이 때문이다. 셋째, 외환위기를 기점으로 실질GDP와 실질GNI의 역전현상이 나타나고 있다. 2006년을 살펴보면 실질GDP는 5% 성장한 반면 실질GNI는 2.3% 성장에 머물렀다. 생산보다 소득이 낮아 지수경기에 비해 체감경기가 더욱 나빠진 것이다. 원인은 교역조건의 악화이다. 유가와 원자재가 등 수출원가는 계속 높아지고 있지만 글로벌 경쟁의 심화로 수출단가가 이에 따라가지 못하기 때문이다. 지금대로라면 경제성장률(실질GDP 증가율)이 7%가 되더라도 개인의 삶의 질에 그대로 투영되지 않을 것이라는 이야기가 된다. 이에 대한 해법은 성장잠재력의 확충에 있다. 저하된 성장잠재력에 활력을 불어넣기 위해서는 무엇보다 내수 시장의 활성화가 필요하다. 40년을 이어온 우리경제의 지나친 수출의존적 경제구조에 변화를 줘야 할 시점인 것이다. 그 다음으로는 수출경쟁력 향상이다. 특히 중국 등 신흥국가의 출현으로 가격우위가 어려워진 현시점에서는 연구개발(R&D)을 통한 기술우위를 견지해야 한다. 마지막은 창의와 혁신을 통한 사회전체의 생산성 증대이다. 사회 각 부문의 비효율을 제거하고 교육을 통해 창의적 인재를 양산하는 등 사회 전반의 생산성을 더욱 높여야 한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >