|

중국 경제 불안감이 고조된 가운데 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 오는 9월 기준금리 인상 가능성이 높아지면서 신흥시장에 폭풍전야의 위기감이 감돌고 있다. 나아가 달러강세에 따른 외국인 자금 탈출로 신흥국 내수가 추락하면서 글로벌 경제가 동반 몰락할 것이라는 우려도 크다.

18일(현지시간) 로이터는 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치 조사를 인용해 "투자가들이 글로벌 경제의 최대 '테일 리스크(가능성은 극히 낮지만 일단 발생하면 엄청난 충격을 몰고 오는 위험)'로 유로존(유로화 사용 19개국) 붕괴 대신 중국 경제둔화와 신흥시장의 부채위기를 꼽고 있다"고 전했다.

BoA가 대형 펀드 매니저 202명(자산운용 규모 5,740억달러)을 대상으로 조사한 결과 신흥국 주식 투자 비중을 지난 2001년 4월 이후 14년여 만에 최저치로 줄인 것으로 나타났다. 응답자의 3분의1은 신흥국 투자 비중을 '평균' 이하로 낮췄다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 때보다 더 비관적인 투자전략이다. 경기둔화, 원자재 가격하락, 중국의 위안화 평가절하 등 동시다발적인 악재에다 연준의 금리인상까지 가세하며 신흥국 자산가치가 더 하락할 것으로 예상한 셈이다. 이들 응답자의 48%는 연준이 9월에 금리를 올릴 것으로 내다봤다.

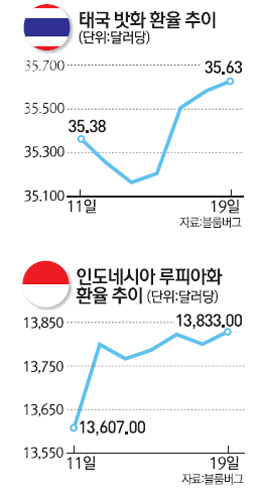

연준이 금리를 인상하기 전인데도 올해 들어 태국 밧화(-7.7%), 인도네시아 루피아화(-10.5%), 말레이시아 링깃화(-14.7%), 터키 리라화(-19.1%), 콜롬비아 페소화(-20.9%), 브라질 헤알화(-23.4%) 등 신흥국의 통화가치가 줄줄이 폭락하고 있는 상황이다.

신흥국 통화가치 하락은 가뜩이나 취약한 글로벌 경제에도 부담이 되고 있다. 통화가치가 떨어질 경우 수출은 증가하지만 수입감소로 신흥국 내수가 줄면서 글로벌 수요에 악영향을 미치게 된다. 실제 캐피털이코노믹스에 따르면 올 6월 신흥시장의 수입은 전년 동기보다 13.2% 급감했다.

'달러화 대비 신흥국 화폐가치 하락 → 수입 수요 감소 →총수요 둔화'라는 악순환의 고리가 형성되고 있는 셈이다. 캐피털이코노믹스의 닐 셰어링 이코노미스트는 "자본유출로 신흥국 내수가 위축되고 상품가격 하락으로 원자재 생산국의 소득이 줄고 있다"며 "신흥시장의 수입붕괴가 바닥을 쳤다는 신호도 아직 보이지 않는다"고 말했다. 소시에테제네랄의 베른트 베르크 전략가도 "신흥국 통화는 최악의 폭풍에 직면해 있다"며 "글로벌 성장 (정체) 공포는 신흥국의 급격한 둔화가 주도하고 있고 선진국의 미지근한 회복세는 이에 대응할 정도로 강하지 않다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >