|

|

|

|

뽀로로 넘고 해외서 '대박' 난 한국 캐릭터

[문화콘텐츠가 미래 먹거리다] 문화벤처 양성날개 단 국산 애니·캐릭터… 기업화가 성공 열쇠문화 콘텐츠 수출 늘리려면 강소기업 집중 발굴 육성을로보카 폴리 등 해외서 대박… 일자리·성장동력 두 토끼 잡아유통 등 연관산업 같이 키워야

연유진기자 economicus@sed.co.kr

프랑스 칸에서 개최되는 세계 최대 애니메이션 콘텐츠 박람회인 'MIPTV'. 요즘 이 기간 동안 한국 기업들의 부스에는 밀려드는 바이어로 발 디딜 틈이 없다. 2010년 로이비쥬얼의 '로보카 폴리'가 'MIP 주니어'에서 국내 최초로 영유아부문 1등 작품으로 선정되는 등 국내 창작 애니메이션이 해외 시장에서 잇달아 성공을 거두고 있어서다.

업계 관계자는 "이제 창작 애니메이션 제작규모(2010년 기준 매출 2,279억원)가 하청제작(매출 1,135억원)을 월등히 앞서면서 명실상부한 창조산업으로 자리잡았다"라고 말했다.

캐릭터, 애니메이션, 콘텐츠 솔루션 등 다방면에서 국내 콘텐츠업체들의 활약이 눈부시다. 하청위주 제작구조에서 탈피하고 고용도 큰 폭으로 늘어나는 등 질적ㆍ양적 측면에서 달라진 모습을 보이고 있다.

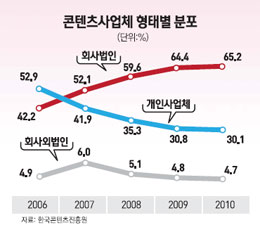

◇성공의 열쇠는 '기업화'=콘텐츠업계의 성장 비결로 전문가들은 제작사의 기업화를 꼽는다. 구멍가게 수준으로 운영되던 과거 방식을 탈피, 기업의 형태를 갖춘 '문화벤처'로의 변신에 성공했다는 설명이다. 2005년 콘텐츠업계의 개인사업체 대 회사법인 비율은 45.2 대 47.1로 비슷한 수준이었지만 2010년 30.1대 64.4로 눈에 띄게 달라졌다.

또한 소셜네트워크(SNS), 주문형비디오(VOD) 시장 등 다양한 콘텐츠 유통경로가 생기며 문화벤처들이 적은 자본으로도 히트작을 만들 수 있는 환경이 조성됐다. 김영걸 카이스트 정보미디어 경영대학원 연구센터장은 "국내의 앞선 IT환경이 콘텐츠를 확산하는데 큰 도움이 됐다"며 "과거에는 메이저 회사를 통하지 않으면 배급할 수 없었지만 이제는 소셜, 모바일을 통해 우리가 직접 확산시킬 수 있다"고 분석했다.

업계에선 안팎으로 분위기가 조성된 만큼 문화산업을 이끄는 강소기업들을 집중적으로 육성해야 한다고 입을 모은다. 문화벤처가 질 좋은 일자리 창출과 신성장동력 확보라는 '두마리 토끼'를 잡는 해법이라는 것이다. 한국은행에 따르면 매출 10억원당 고용유발효과가 반도체업종은 4.2명에 불과했지만 문화서비스산업은 12.6명에 이른다.

◇'비즈니스 마인드' 갖춰야= 하지만 상당수 콘텐츠업체들은 아직도 영세성의 늪에 빠져있다. 10인 미만 기업의 수가 10만1,204개로 전체 콘텐츠업체 수의 94%를 차지할 정도다. 한 시중은행 관계자는 "'내가 ○○○를 만든 사람인데…'라며 자금을 빌리겠다는 제작자들이 찾아오지만 실제 기업의 상태를 살펴보면 구멍가게 수준인 곳이 허다하다"며 "운 좋게 한 작품에서 '대박'을 터뜨리더라도 경쟁력 있는 회사로 발돋움하지 못하는 구조"라고 지적했다.

이에 따라 문화벤처를 육성하기 위해 업계 종사자 스스로 비즈니스 마인드를 갖추는 게 시급하다는 지적이다. 김시범 안동국립대학 융합콘텐츠학과 교수는 "돈을 어떻게 벌건지, 지적재산권은 어떻게 지킬 것인지, 계약을 어떻게 맺어야 할 것인지 등에 대해 이해를 못 하다 보니 콘텐츠를 잘 만들고도 손해를 보거나 권리를 찾지 못하는 업체가 많다"고 말했다.

◇연관 산업군 육성도 과제= 정책적으로는 문화벤처의 성공을 지원할 연관 산업군을 함께 발전시켜야 한다는 목소리가 높다. 콘텐츠산업에 특화된 금융, 지재권 보호와 최적의 계약 체결을 위한 법률서비스, 해외 진출을 위한 매니지먼트 및 마케팅 등 전문 서비스영역이 걸음마 단계에 머무르다 보니 업체들이 정부 지원에만 의존하는 기형적인 구조에 놓여있기 때문이다.

전문가들은 특정 프로젝트 지원에 맞춰져 있던 문화ㆍ콘텐츠 정책의 초점을 전반적인 시스템을 육성하는 방향으로 전환해야 한다고 조언한다. 창작자들이 최고의 작품을 만들면 자금조달, 콘텐츠 유통, 해외진출, 마케팅 등을 믿고 맡길 수 있는 민간 연관 산업이 발달해야 한다는 지적이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >