|

|

일본경제를 부활시킬 '묘약'으로 일본 국내는 물론 해외에서도 각광을 받아온 '아베노믹스'에 역풍이 불기 시작했다. 공격적인 돈 풀기 정책으로 일본경제의 발목을 잡아온 엔고를 해소하는 데는 일단 성공했지만 달러당 100엔에 육박한 엔저현상이 기대만큼의 기업경쟁력 회복과 경제회생 효과를 낼 수 있을지에 대한 의문이 제기되기 시작했다. 아베 총리가 양적완화에 이어 재정지출 확대와 개혁을 통한 성장전략을 성공시킬 수 있을지에 대한 우려의 목소리도 높아지고 있다.

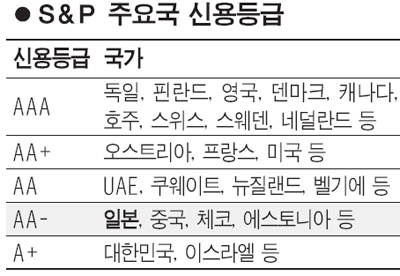

스탠더드앤드푸어스(S&P)는 22일(현지시간) 일본에 대한 국가신용등급 강등 경고로 아베노믹스에 찬물을 끼얹었다. S&P의 경고는 엔저로 기업들의 실적호전이 예상되고 도쿄증시의 닛케이지수가 4년여 만에 최고 수준에 머무는 등 일본경제가 마침내 디플레이션의 터널에서 벗어날 것이라는 기대감이 높아지고 있지만 한편에서는 '아베노믹스 리스크'에 대한 우려도 고개를 드는 현실을 반영하고 있다.

이날 S&P는 아베 정권이 아베노믹스를 구성하는 ▦양적완화 ▦재정지출 ▦성장전략 등 '세 가지 화살'을 모두 성공적으로 쏘아 올릴 수 있을지 여부를 잠재 리스크로 지목했다. 아베노믹스에 대한 일본 정부의 요란한 선전과 시장의 열띤 호응에도 S&P가 지적하듯이 현재까지 아베 정권에서 전면 가동된 정책은 가장 손쉽게 할 수 있는 '돈 풀기'뿐이다. 최근 역대 최대인 92조6,115억엔 규모의 2013회계연도 예산안이 중의원을 통과하면서 공공사업을 중심으로 한 재정지출 확대가 사실상 확정됐지만 참의원 통과까지는 시간이 걸릴 것으로 전망된다.

특히 아베 정권 초기부터 아베노믹스의 최대 관건으로 지목돼온 '마지막 화살', 장기적 성장전략의 성패 여부는 여전히 불투명하다. 이날 파이낸셜타임스(FT)는 엔화가치가 달러당 100엔에 육박하면서 일본의 수출경쟁력을 약화시켰던 엔고는 어느 정도 해소됐지만 엔고는 일본 기업들의 발목을 잡아온 '6중고' 가운데 하나일 뿐이라고 지적했다. 높은 세금과 뒤처진 자유무역, 경직된 고용시장, 환경규제, 에너지 비용 등 기업들을 짓누르는 나머지 문제들은 아직 해결되지 않고 있다. 이들 모두 마지막 화살을 성공적으로 쏴야 해결될 문제들이다.

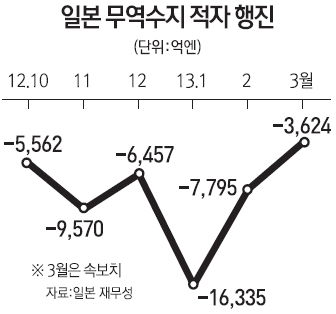

일본경제 회생을 위한 선순환의 첫 고리가 될 것으로 기대했던 엔저효과도 낙관할 수만은 없는 상황이다. 지난 2011년 대지진 이후 에너지 수입이 급증하면서 무역적자 구조가 고착된 일본경제에서 엔화약세는 수출증대 못지 않게 수입증대와 에너지 비용 증대라는 부담요인이 되기 때문이다.

FT는 씨티그룹의 무라시마 기이치 이코노미스트를 인용해 통상 달러 대비 엔화가치가 10% 하락하면 다음해 경제성장률을 0.3%포인트 끌어올리는 효과가 있지만 대지진 이후로는 경제여건이 달라졌다고 지적했다. 이미 가정의 전기요금이 11%나 오른 상황에서 엔저 여파로 에너지 비용이 추가 상승할 경우 가계소비에 적잖은 악영향을 미칠 수 있다는 것이다.

엔저로 숨통이 트인 기업들이 국내 투자와 고용을 늘리고 소득이 늘어난 개인이 소비를 증대시키면서 경제가 되살아날 것이라는 기대감도 희석되기 시작했다. 지난해 일본의 해외직접투자 순유출은 1,220억달러 규모로 최고치를 기록한 2008년 수준에 근접한 상태다. 엔저에 힘입어 일부 기업들이 생산기지를 국내로 되돌리는 사례가 눈에 띄기는 하지만 대다수 기업들은 여전히 앞으로도 해외사업을 확대하겠다는 입장을 나타냈다.

기업들의 실적개선이 실제 고용확대와 임금상승으로 이어지기까지는 적잖은 시간이 소요될 수밖에 없다. 노무라증권의 기노시타 도모 수석 이코노미스트는 최근 "올해와 내년까지는 대부분의 기업들이 임금을 올리지 않을 것"이라며 "지속적인 실적개선으로 기업들이 임금인상에 나서는 것은 2015년에나 가능할 것"이라고 지적했다. 물가만 오르고 가계 형편은 나아지지 않는 고통이 수년간 지속될 수도 있다는 얘기다. 자칫 아베노믹스가 실물경제 회생을 동반하지 않는 인플레이션만을 낳을 리스크를 안고 있는 셈이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >