대양을 항해하던 한 여객선이 풍랑을 만나 침몰 위기를 맞았다. 승객들은 너나 없이 구명조끼를 입고 바다로 뛰어내렸다. 승객 중의 한 명인 부자도 배를 탈출했다. 그러나 그는 다시는 떠오르지 않았다. 구명조끼 대신에 금이 가득 든 꾸러미를 몸에 감았던 탓이다. 존 러스킨(John Ruskin)은 이 대목에서 질문을 던진다. ‘목 숨까지 잃었다면 금의 소유주는 누구인가. 부자가 금을 소유했을까, 아니면 금이 부자를 소유했을까.’

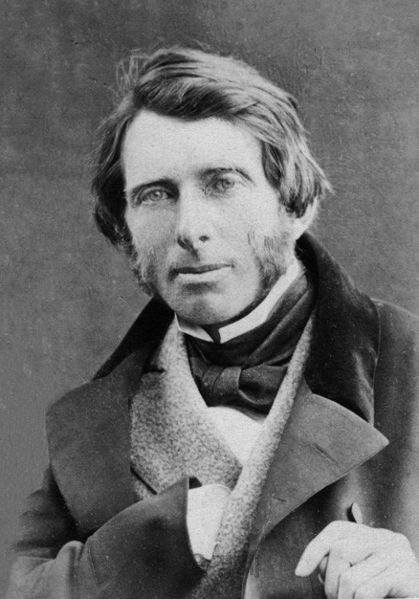

물질에 대한 인간의 탐욕을 간단명료하게 표현한 러스킨은 당대 최고의 문필가이자 비평가. 1819년 태어나 1900년 사망한 그는 81년 인생의 전반부를 화가와 작가, 건축·회화 비평가로 이름을 날렸다. 후반부는 인도주의적 경제학을 주창하는 데 힘썼다. 애덤 스미스를 비롯해 데이비드 리카도, 토머스 맬서스, 존 스튜어트 밀을 거쳐온 전통경제학을 그는 ‘속물의 경제학’으로 여겼다. 새롭게 고개를 드는 사회주의 경제학에도 ‘죽음과 파괴의 경제학’이라며 날 선 비판을 쏟아냈다.

경제학의 이론에서 우파와 좌파가 다 틀렸다고 생각했다면 대안으로 무엇을 내놓았을까. 러스킨 명저 ‘나중에 온 이 사람에게도(Unto This Last·잡지 연재는 1860년, 책자 출간은 1862년)’에서 경제는 ‘이기심이나 욕심으로 발전하는 게 아니라 ‘애정’으로 발전한다고 주장했다. 맬서스에 대해서도 직격탄을 날렸다.

“인간의 사상 가운데 인구 문제에 관한 경제학자들의 견해만큼 우울한 것은 없다. 노동자의 처지를 개선하기 위해 임금을 올리자고 제안하면 경제학자들은 하나같이 이렇게 대답한다. ‘그건 안 될 일이다. 만약 노동자의 임금을 올린다면 그들은 자식을 줄줄이 낳아서 또 다시 원래의 비참한 상태로 돌아가거나, 아니면 임금을 술값으로 탕진해 버릴 것’이라고. 물론 그럴 것이다. 하지만 누가 그렇게 만들었는가?”

성서를 낱낱이 인용했기에 ‘성서 경제학’ 연구의 기본자료로 손꼽히는 이 책의 제목이 나온 곳은 마태복음 20장. 포도 과수원 주인이 새벽에 인력시장에서 뽑아온 일꾼과 오후 늦게 선택돼 단 한 시간을 일한 일꾼을 가리지 않고 똑같은 품삯 1데나리온을 줬다는 성서의 비유를 따온 이 책은 노동의 평등성을 강조해 전통 경제학자들에게 맹공격을 받았다. 기고문을 연재했던 출판사마저 출간을 거부할 만큼 영국 주류사회는 러스킨을 요주의 위험인물로 찍었다. 러스킨이 예로 들은 포도과수원에서 1시간만 일하고도 하루 품삯을 받은 일꾼은 요즘 기준으로는 ‘경제적 약자’로 볼 수 있다.

당시에도 지금도 러스킨은 경제학의 이단자 정도로 여겨지나 시간이 흐를수록 주목받고 있다. 가장 성공한 국가, 대영제국의 전성기에 드리워진 불평등과 도시 빈민 문제, 환경 오염을 직시하며 전통 경제학에서 벗어나자는 논리를 펼쳤다. 러스킨은 ‘우리가 배운 경제학대로 세상이 굴러간다면 국가적 파멸의 길이 있을 따름’이라며 목소리를 높였다. 영국 주류사회는 러스킨에게 불필요한 사회적 갈등을 야기한다는 비난을 퍼부었다. 살해 위협까지 받았다.

원용찬 전북대 교수(경제학)는 저서 ‘빵을 위한 경제학’에서 러스킨의 경제는 생명을 중시하는 경제라고 강조한다. 가령 빵이 우리 눈 앞에 있다. 빵은 일차적으로 맛과 영양을 제공하는 재화다. 조금씩 배가 부르면 빵의 맛이 처음 먹었을 때만 못하다. ‘한계효용 체감의 법칙’으로 빵을 설명하지만 여기까지가 기존 주류 경제학의 한계다. 러스킨은 빵을 다르게 봤다. 식구들이나 친구들끼리 둘러앉아 식사 할 때 빵은 대화를 연결해주는 수단이 된다. 빵에는 맛과 영양이라는 유용성과 동시에 커뮤니케이션 기능이라는 고유 가치(intrinsic value)가 내재되어 있다는 것이다.

러스킨은 진정한 부의 원천이 바로 재화에 내재한 고유가치에 있다고 봤다. 상품의 가치는 얼마만큼의 금액으로 교환되는가보다 ‘인간의 생활과 생명’에 얼마나 기여하느냐에 달려 있다는 시각이다.러스킨의 독특한 분석은 토지도 마찬가지다. 토지는 기후에 따라 식량 등을 생산하는 동시에 풍경과 사색의 대상이 되어 인간의 지력(知力)을 키워주는 고유가치를 갖고 있다는 것. 중요한 대목은 고유가치를 찾아내고 활용하려면 개개인과 사회 전체의 훈련이 필요하다는 점이다. 인식의 획기적 전환이 필요하다는 얘기다.

러스킨은 1900년 1월20일 사망했으나 그의 생각은 결코 죽지 않았다. 돈 잘 버는 변호사였던 청년 간디는 남아프리카에서 기차 여행 중 러스킨의 책 ‘마지막 온 이 사람에게도’를 읽고 세상을 살아가는 지침으로 받아들였다. 러시아의 대문호 레프 톨스토이도 러스킨이 설파한 자연주의 사상의 영향을 받았다. 러스킨이 강조한 ‘생명 없이는 부도 없다(There is no wealth but life)’는 명제는 환경 보전과 지속 가능 성장이 시대의 화두로 떠오른 오늘날 더욱 주목받고 있다. *

러스킨의 ‘나중에 온 이 사람에게도’는 적은 분량에도 유럽의 역사와 문학 작품 등을 빼곡하게 담았다. 무엇보다 중요한 논거는 성서. ‘성경으로 본 경제학’으로 불려도 좋을 만큼 후반부에는 성서 귀절이 많다. 성서와 경제학을 연결하려던 러스킨의 궤적을 더듬으며 떨치기 어려운 의문이 하나 있다. 하늘의 경제학은 나중에 온 자마저 차별하지 않는데도 기독교 선교의 세계적 성공 사례라는 이 땅에는 왜 남을 밟고 올라서기 좋아하는 사람들이 이리 많은지 모르겠다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

* 효율보다 애정과 사랑의 경제, 하늘의 경제학을 설파한 러스킨이지만 동시대의 영국인들처럼 제국주의자의 면모 역시 적지 않았다고 전해진다. 에드워드 사이드의 ‘오리엔탈리즘’에 따르면 러스킨은 자유주의 문화의 영웅이면서도 인종 편견과 제국주의 이론을 확신하고 있었다. 민간 광산업자·기업인이면서도 아프리카 남부에서 각종 전쟁을 일으킨 세실 로데스도 러스킨과 관련이 있다. 로데스는 금광을 빼앗으려 보어전쟁에 빌미를 제공하고 사병(私兵)을 동원해 사설 식민지 국가 로데지아를 세워 제국주의의 화신으로 불리는 인물. 로데스는 옥스퍼드 대학에서 러스킨 교수의 강의를 듣고는 영국 우월주의에 빠져 들었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >