자택 한쪽에는 새들을 쫓아내기 위해 허수아비 대신 그린 ‘도깨비’ 그림이 있다. 익살스럽지만 나름대로 무섭다. 장사익 소리꾼은 “정말로 새들이 이 그림을 보고 도망간다니까”라며 너털웃음을 지었다.

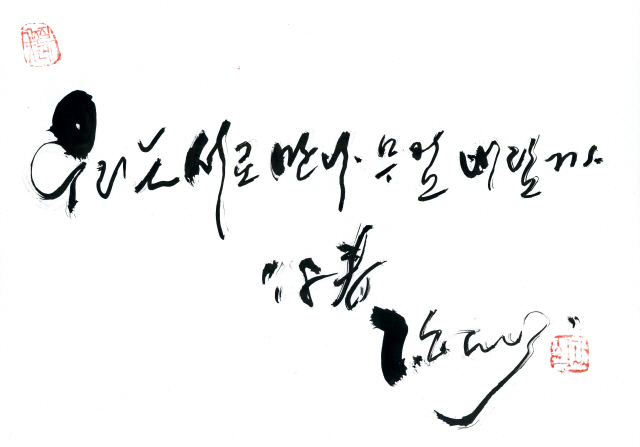

그는 그림뿐 아니라 서예에도 능하다. 흘린 듯 정갈한 한글의 모습이 아름답다. 디자이너 이상봉의 옷에 무늬로도 들어간 그의 글씨는 하얀색 한복과 함께 공연 포스터와 음반 표지를 장식하고 있다. 소리꾼은 서울경제신문 독자들께 전할 한마디가 있다며 종이를 꺼내 ‘우리는 서로 만나 무얼 버릴까’라는 글을 써서 건네줬다. 떨어질 듯 떨어지지 않는 붓과 종이의 만남을 지켜보자니 마치 우리네 인생과도 같다고 느껴졌다.

“사람이 처음 누군가를 만나면 보통 무언가를 얻고 싶어 합니다. 바쁜 사회에서 생산적이지 않은 만남은 필요하지 않다고 생각하는 사람도 많아요. 하지만 이 시는 달랐습니다. 먼저 무엇을 버리고 시작할지 노래하잖아요. 요즈음 사회에 여러 가지 갈등이 많은데 다들 조금씩만 양보하고 포기한다면 생각하지도 못했던 결과를 얻을 수 있지 않을까요.”

이 구절은 시인이기도 한 이현주 목사의 ‘우리는 서로 만나 무얼 버릴까’라는 시의 제목이다. 이 시는 그의 목소리와 어우러져 8집 앨범 ‘꽃인 듯 눈물인 듯’에도 담겼다. 그는 즉석에서 ‘남한강은 남에서 흐르고 북한강은 북에서 흐르다/흐르다가 두물머리 너른 들에서/남한강은 남을 버리고 북한강은 북을 버리고/두물머리 너른 들에서 한강 되어 흐르네’라고 노래했다. 거친 듯 세심한 그의 목소리가 굴곡진 현대사의 상처를 보듬었다.

“시가 곧 노래라고 생각합니다. 시인들을 만나면 ‘선생님이 가수고 저는 그저 거기에 곡조를 붙이고 고저장단·감정을 담아 노래할 뿐입니다’라고 말합니다. 시라는 것 자체가 세상살이를 함축적으로 표현한 것 아닙니까. 노랫말을 짓고 싶지만 배움이 짧아 잘 나오지 않는데 시인들의 시를 보며 영감을 얻습니다.”

그는 최근 문화예술계의 ‘미투운동’에 대해 안타깝다고 전했다. “상대방을 한 번만 더 생각했다면 그런 행동을 하지 않았을 것”이라고 아쉬워했다. 그는 “그래도 그만큼 세상이 밝아졌기 때문에 어두웠던 면들이 드러나는 것일지도 모른다”고 말했다.

“매일 행복한 사람이 없듯 세상 역시 항상 깨끗하지는 않았던 것 같아요. 하지만 긴 시간이 흐르고 돌아보면 보다 더 깨끗해지려는 방향으로 흘러가더라고요. 이번 ‘미투운동 역시 세상을 이루는 주체들이 조금 더 맑고 밝게 살라는 의미라고 생각합니다. 솔직히 지금도 피해를 밝히지 못하는 사람이 더 많을 거예요. 사람도 잘못을 저지르며 어른이 되듯 이번의 상처를 계기로 조금 더 새로운 문화예술이 태어났으면 좋겠습니다.”

/우영탁기자 tak@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com