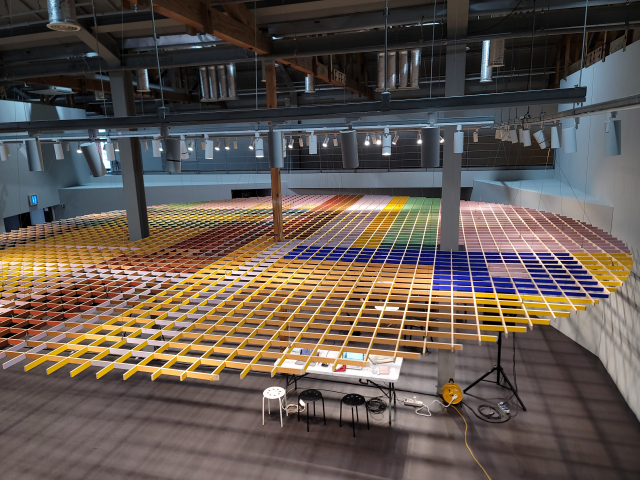

물은 시시각각 모습을 바꾼다. 빠른 물은 요동치는 움직임을 주로 보여주기에 일렁이고 반짝이는 물의 세부 모습은 느린 물일 때, 혹은 멈춰있을 때 비로소 보이기 시작한다. 한 발짝 씩 걸음을 옮길 때마다 생각지 못한 새로운 색이 펼쳐진다. 빨갛고 노랗고 하얗다가 파래진다. 프랑스 파리를 기반으로 활동하는 현대미술가 이슬기의 개인전이 한창인 인천 중구 제물량로의 인천아트플랫폼. 전통 격자 문살로 제작된 지름 11m의 설치작품 ‘느린 물’ 아래에서 마주친 장면이다. 마치 심해에서 올려다 본, 햇빛 쏟아지는 바다의 표면과도 같은, 영화나 애니메이션에서나 볼 법한 광경이다.

“수면 아래에 있는 것 같지 않나요? 물의 힘과 일렁이는 반사 빛이 느껴지나요?”

전시를 위해 방한한 이슬기 작가가 물었다. 그는 이탈리아 로마에 잠시 머무를 때, 고대의 가장 오래된 실내 벽화 중 하나인 ‘빌라 디 리비아(Villa de Livia)’의 프레스코화를 보고 “건물 내부로 끌고 들어온 목가적 야외 풍경”에 영감을 얻었다. 로마인에게 프레스코가 있듯, 작가는 한국인의 조형언어로 전통 문살 제작방식을 떠올렸다. 원래는 지난해 국립현대미술관의 올해의 작가상 전시에서 처음 선보일 계획이었다. 창호지 바른 문살로 스며든 문 밖의 달빛이 실내에 마술적 공간감을 만드는 것을 보여주고자 했으나 코로나19로 인해 해외에서 한국의 문살장인과 제대로 협업하는 것이 불가능했다. ‘올해의 작가상’ 최종 수상자가 됐음에도 대형 문살 제작을 포기했던 게 한(恨)처럼 남았다. 달빛이 만든 방 안 풍경에 이어, 완성작으로 탄생한 ‘느린 물’은 문살로 조성된 햇빛 아래 물 속 공간의 환영같은 경험이다. 문살 장인과 협업해 20㎝ 간격으로 격자를 연결했고, 안쪽 4개 면 중 한 면에만 전통 단청기법으로 색을 입혔다. 이 작가는 “문살이 평등하게 서있는 모습, 문살이 음악이 되는 것을 상상했다”고 말했다.

좋은 작가는 자신만의 언어를 체계적으로 설계한다. 이슬기가 그렇다. 노란색으로 뒤덮인 2층 전시장의 통로에서는 구성진 인천 갯가 노래가 흘러나온다. 해녀 등 바닷가에서 일하던 여성들이 불렀던 ‘나나니 공알 타령’이다. 무형문화재 차영녀의 갯가노래를 전통가곡 전수자이자 이번 전시의 협업자인 박민희 씨가 새로운 곡으로 만들어 불렀다. 공알은 성기를 칭하는 속어이니, 일종의 ‘야한 민요’인 셈이다. 노래에 흥을 더하노라면 노란 벽에 뚫린 주먹 만한 구멍이 보인다. 노래의 리듬과 같은 간격으로 난 구멍을 통해 1층에 설치된 ‘느린 물’을 바라볼 수 있는데, 보이는 대상보다 훔쳐보는 듯한 행위 자체에 초점이 맞춰진다.

이 작업은 야외 설치작품 ‘쿤다리 개구리’ ‘쿤다리 거북이’와 연결된다. ‘쿤다리’는 한국어 ‘굽은 다리’에서 따와 작가가 지은 말이다. 김현진 인천아트플랫폼 예술감독은 “작가는 유럽의 선사시대 유물인 빌렌도르프의 비너스나 중세 교회 장식 등에서 여성성 과장해 표현한 것을 추상적으로 조형화했는데, 색을 연결하는 특유의 감각과 초기작부터 유지해온 유머와 풍자가 탁월하다”면서 “그런 인류학적 연구 속에 토속적 속성까지 가미했다”고 평가했다.고대 유물과 중세 여신상은 여성을 다산의 수단으로 봤고, 생계를 위해 일하던 여성들은 노동의 고단함을 잊고자 ‘야한 노래’들로 위안을 삼았다. 전시는 11월 7일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com