시공능력평가 순위 10위권 내에 있는 한 대형 건설사는 전국 현장에 투입되는 인원의 10%만을 직고용하고 있다. 나머지는 하도급 계약을 통해 하청 업체 등으로부터 공급받는다. 해당 건설사 관계자는 “프로젝트 수주에 따라 매년 소요 인력이 크게 바뀐다”며 “소요 인력을 전부 직접 고용하고 모든 공정을 자체적으로 진행하는 것은 불가능하다”고 말했다.

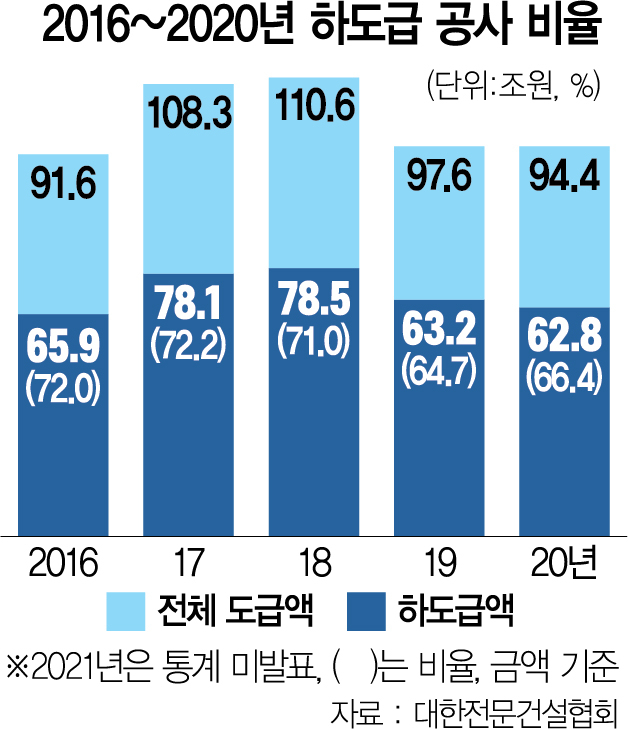

중대재해법이 27일 시행되면서 인력 아웃소싱 비율이 높은 건설 업계의 긴장감이 높아지고 있다. 대한건설정책연구원의 추산에 따르면 지난해 11월 기준 전문 건설공사 전체 수주액 5조 9,790억 원 가운데 65.8%(3조 9,330억 원)는 하도급 공사 수주액이다. 전문 기술을 요하는 작업의 절반 이상이 하도급 업체에서 진행되는 것이다. 이은형 대한건설정책연구원 책임연구원은 “건설업은 사업 수주에 따라 필요 인력이 매년 크게 바뀔 수 있고, 한 건설사가 시공 과정의 모든 공정에 전문성을 갖추는 것은 불가능해 전문 업체와 하도급 계약을 맺고 아웃소싱을 하는 것은 자연스러운 일”이라고 설명했다.

문제는 아웃소싱 인력에 대한 직접적인 관리가 어려운 상황에서 사고가 발생할 경우 원청이 무한책임을 지게 된다는 데 있다. 중대재해법은 도급·용역·위탁 등을 통해 제3자에게 일부 공정을 맡긴 경우에도 사업 주체가 안전보건 의무를 다해야 한다고 규정하고 있다. 이 같은 의무를 다하지 않은 상황에서 사고가 나면 경영자가 징역형을 선고받을 수 있다.

법의 취지는 ‘위험의 외주화’라 불리는, 원청이 하청에 위험한 공정을 맡기고 사고가 났을 때 책임을 면피하는 것을 막자는 것이다. 취지 자체는 좋으나 법의 다른 독소 조항 때문에 결국 문제가 발생할 수 있다고 업계는 우려한다. 김형범 대한주택건설협회 주택정책부장은 “건설사가 모든 현장의 외주 공정을 실시간 관리할 수 없는 상황에서 사고가 생기면 경영자가 징역형을 받을 수 있는 등 무한책임을 지게 되는 구조는 불합리하다”고 지적했다.

현장에서도 이 같은 우려가 쏟아지고 있다. 동부건설의 한 관계자는 “원청이 아무리 안전 관리를 강화한다고 해도 정작 하도급 업체 소속의 관리자나 근로자가 안전 작업을 이행하지 않으면 사고가 날 수 있다”며 “현재 법령상으로는 근원적 사고 예방이 요원하다”고 말했다. 시평 순위 40위권의 A 건설사 관계자는 “건설 현장에는 수많은 형태의 근로자가 존재한다”며 “직접적인 관리·통제가 어려운 인원까지 책임을 져야 해 어려움이 있다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gravity@sedaily.com

gravity@sedaily.com