정부가 ‘역대급’ 세수 결손을 메우기 위해 역대 최대 규모의 기금 자금을 투입한다. 환율 안정에 쓰는 20조 원 규모의 외국환평형기금을 끌어와 세수 펑크를 막겠다는 구상이다. 빚을 내지 않고 세수 부족에 대응하겠다는 재정 당국의 고육지책이지만 불안정한 외환시장에 잘못된 신호를 줄 수 있을 뿐 아니라 불투명한 변칙 재정 운용의 선례를 만드는 게 아니냐는 지적도 나온다.

4일 기획재정부에 따르면 정부는 내년도 예산안과 함께 제출된 기금운용계획안에 외국환평형기금채 20조 원을 조기 상환하는 내용을 담았다. 외평기금의 재원을 공공자금관리기금에 넘기고 이를 정부가 일반회계로 전용하겠다는 계산이다. 외평기금은 급격한 환율 변동에 대응하기 위한 기금이며 공자기금은 ‘간편입출금통장’처럼 전체 기금의 여윳돈을 통합 관리하는 기금이다. 특히 국회 의결이 필요한 예산과 달리 기금은 지출액의 20% 내에서 정부의 뜻대로 편성할 수 있다. 공자기금에서 20조 원을 끌어다 올해 나라 살림에 쓴 뒤 내년에 20조 원을 외평기금에서 빼서 채운다는 의미다.

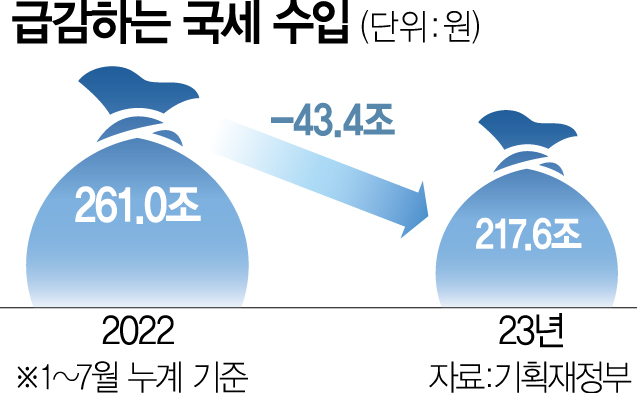

정부가 기금 카드를 꺼내 든 배경에는 세수 부족이 있다. 7월까지 국세수입은 지난해 같은 기간보다 40조 원 넘게 덜 걷혔다. 기업 실적 부진과 부동산 거래 감소로 법인세와 양도소득세 모두 급감했다. 올해 세수 부족분이 60조 원에 달할 것이라는 전망도 나온다. 정부는 우선 편성한 예산을 쓰지 않는 ‘불용’으로 버티고 있지만 세수 부족을 막기에는 역부족이다. 결국 눈을 돌린 곳이 공자기금과 외평기금이다.

전문가들의 평가는 엇갈린다. 빚을 내지 않고 세수 부족을 메우는 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관의 ‘신의 한 수’라는 평가와 함께 장부 내 ‘돌려막기’에 불과하다는 지적이 공존한다. 특히 외환시장의 불확실성이 여전한 상황에서 ‘외환 방파제’ 역할을 하는 외평기금에 손대는 것은 위험할 수 있다는 우려가 나온다.

‘국채 발행’ 정공법 대신 ‘기금 전용’ 변칙 운용 선보이는 이유는

정부가 세수 펑크를 막기 위해 ‘국채 발행’이라는 정공법 대신 ‘기금 전용’이라는 변칙적인 재정 운용 카드를 꺼내든 배경에는 여소야대의 국회 상황이 자리하고 있다. 국채 발행을 위해서는 국회 의결이 필요하지만 35조 원의 추가경정예산(추경) 편성을 요구하는 거대 야당인 더불어민주당의 협조를 기대하기 쉽지 않은 상황이다. 게다가 여당 내에서도 내년 총선을 앞두고 재정 지출 확대를 촉구하는 목소리가 흘러나오고 있다. 자칫 마냥 손 놓고 있다가는 재정 적자가 눈덩이처럼 불어날 수도 있는 만큼 정부 입장에서는 국회의 눈치를 보지 않고 꺼내 쓸 수 있는 외국환평형기금이 ‘히든카드’가 된 셈이다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 3일 한 방송 인터뷰를 통해 “설사 선거에 지더라도 책임 있는 재정 운용을 해야 한다”고 강조한 것도 같은 맥락이다.

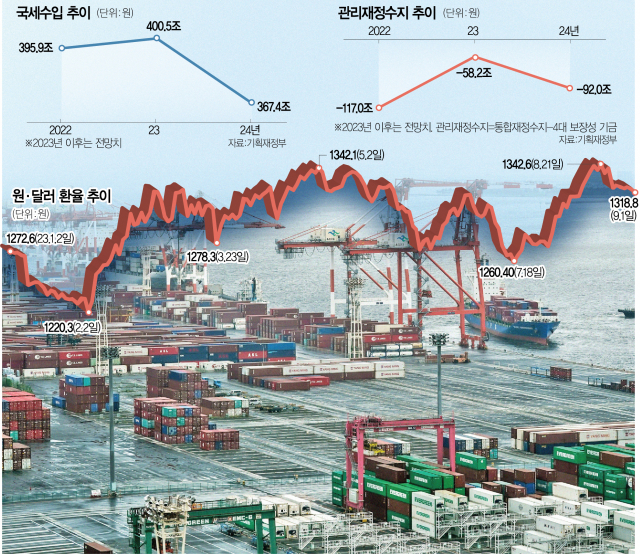

기재부는 이르면 이번 주 재추계한 올해 세수 예측치를 발표할 예정인데 7월까지 세수 결손액만 40조 원을 넘는다. 올 1~7월 국세수입은 217조 6000억 원으로 지난해 같은 기간(261조 원)보다 43조 4000억 원이나 줄었다. 당장 8월부터 지난해와 같은 규모로 세금이 걷힌다고 해도 세입 예산 400조 5000억 원 대비 48조 원이 부족하다. 게다가 8월 법인세 중간예납액도 기업 실적 악화로 지난해보다 크게 줄어들 것으로 관측된다. 이에 올해 60조 원의 세수 펑크가 발생할 것이라는 예측마저 나온다.

세수 펑크가 60조 원이면 중앙정부는 지방에 교부하는 금액 40%를 제외한 36조 원가량을 추가로 조달해야 한다. 쓰기로 한 예산을 안 쓰는 ‘불용(不用)’이 있지만 많아봐야 10조~20조 원 규모다. 더욱이 꼭 필요한 의무지출이 적지 않은 데다 총선을 앞두고 마구잡이로 허리띠를 졸라매기도 벅찬 상황이다. 지난해 쓰고 남은 세계잉여금이 있지만 이조차 최대 6조 원 수준이다. 결국 최소 10조 원 이상의 자금이 비는 셈이다.

정부가 공공자금관리기금(공자기금)으로 눈을 돌린 이유다. 올해 공자기금 정부 내부 지출 153조 4000억 원의 최대 20%인 약 30조 원까지는 국회 의결 없이 행정부 재량으로 일반회계에 투입할 수 있다. 앞서 정부는 2023∼2027년 국가재정운용계획에서 각 기금·회계별 재정 상황을 점검해 다른 회계·기금에 대한 자금 전출 및 공자기금 예탁을 적극 활성화하겠다고 밝혔다.

하지만 여전히 1300원을 넘어선 원·달러 환율이 언제 다시 요동칠지 모르는 상황에서 ‘외환 방파제’ 역할을 하는 외평기금을 꺼내 쓰는 것이 과연 적절한지에 대한 의문을 제기하는 목소리도 나온다. 미국의 추가 긴축 가능성과 중국발 부동산 위기 등 대외 변수 탓에 1200원대로 내려갔던 원·달러 환율은 한 달 만에 다시 1340원까지 치솟은 상황이다. 지난해부터 고공 행진한 원·달러 환율을 안정시키기 위해 외환당국은 달러를 팔고 원화를 사들여왔고 이로 인해 외평기금에 원화가 이례적으로 대거 쌓였다. 정부는 2021~2022년 달러 매도로 외평기금이 상당한 수익을 냈던 점도 고려했다. 김우철 서울시립대 교수는 “그동안 원화 강세의 배경에는 중국의 환율 방어 정책 영향도 있다”면서 “자칫 외평기금을 꺼내 쓰는 것이 외환시장에 노이즈를 줄 수 있다”고 우려했다.

목적이 따로 정해져 있는 기금을 정부의 쌈짓돈처럼 쓴다는 비판의 목소리도 크다. 전례가 없던 대규모 기금 활용에 좋지 않은 선례를 남길 수 있다는 지적이다. 일각에서는 장부상 건전성을 위한 ‘분식회계’와 무엇이 다르냐는 비판까지 나온다. 외평기금과 공자기금을 활용한 재정 운용이 장부상에는 총수입의 증가로 잡히지만 실제로는 돌려막기와 다를 바 없다는 것이다. 홍우형 동국대 교수는 “기금은 기금마다 목적이 있다”며 “세수 펑크가 나면 국채를 발행하거나 양적완화로 방어하는 게 정석”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com