이재명 새 정부가 자본시장 활성화에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 국내 기업들 사이에서도 자본 효율성 강화 흐름이 본격화하고 있습니다. 이에 따라 코스피·코스닥 상장 기업들의 자본금이 10년 만에 줄어든 것으로 나타났습니다. 한국거래소가 내년부터 상장 퇴출 요건을 대폭 강화하는 가운데, 기업들도 주주 환원 강화를 위해 자사주 소각에 적극 나서고 있는 모습입니다. 오늘 선데이 머니카페에서는 금융 당국이 지난해부터 추진해온 기업가치 제고계획(밸류업) 프로그램의 효과와 새 정부가 추진하는 상법 개정이 어떤 영향이 있을지 짚어보겠습니다.

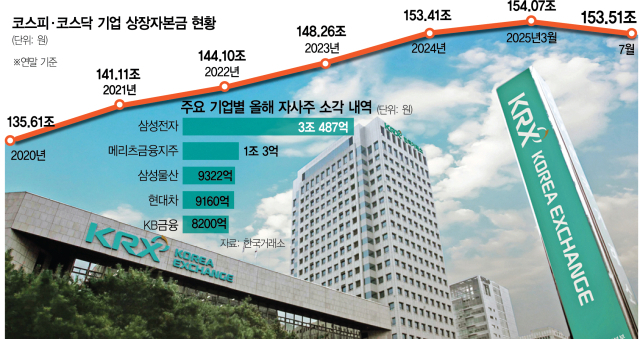

13일 한국거래소에 따르면, 코스피·코스닥 상장기업들의 자본금(월말 기준)은 올해 3월 154조681억 원에서 4월 153조 6997억 원, 5월 153조 3480억 원으로 두 달 연속 감소했습니다. 지난달 들어서는 소폭 반등했지만 지난해 12월까지 이어지던 증가세는 최근 들어 뚜렷하게 둔화되는 모습입니다. 상장 자본금이 두 달 연속 줄어든 것은 2015년 8~9월(7월 115조 4359억 원→8월 115조 3210억 원→9월 114조 370억 원) 이후 9년 7개월 만이죠. 그간 자본금은 매년 3조 원, 많게는 5조 원 씩 꾸준히 늘어왔던 만큼 이번 흐름은 이례적입니다.

2015년 당시에는 대외 위기로 인한 시장 충격과 유동성 경색의 영향이 컸습니다. 중국 위안화 절하 사태와 메르스 확산, 8월 24일 ‘블랙먼데이’ 여파로 공모 시장이 얼어붙었고 STX엔진·STX중공업 등 STX 그룹 계열사의 대규모 감자가 자본금 감소에 영향을 줬습니다.

이번 자본금 감소는 정책적인 변화에서 비롯된 흐름이라는 평가가 나옵니다. 금융 당국이 지난해부터 추진해온 밸류업 프로그램이 실효성을 내고 있는 가운데, 이재명 정부의 상법 개정과 지배 구조 개선 정책도 더해지고 있습니다. 상장 자본금 감소가 일시적인 현상이 아닌, 구조적 변화로 이어질 것이라는 전망이 나오는 이유입니다.

상장 자본금이 줄었다는 것은 자본 효율성이 높아졌다는 것을 의미하죠. 대표적인 자본 효율성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 순이익을 자본 총계로 나눈 값입니다. 자본금이 줄면 동일한 이익을 올릴 때 ROE는 높아지기 때문에, 기업이 무분별한 증자 없이 자본을 효율적으로 운용하고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 일본이 10여년 전에, 밸류업 프로그램을 추진할 당시 ROE를 주요 평가 지표로 제시한 것도 “기업들이 곳간처럼 쌓아둔 현금을 연구개발(R&D)같은 생산 투자나, 배당·소각 등 주주환원으로 전환해 시장 내 자금 순환을 활성화하자”는 취지에서 였습니다.

상장 자본금은 자사주 소각, 감자, 신규 상장 감소, 상장 폐지 등을 통해 줄어듭니다. 이 중 자사주 소각은 주식 수를 줄이는 가장 대표적인 방법입니다. 실제 삼성전자(005930)는 올해 총 5조 8606억 원 규모의 자사주 소각 계획을 발표했습니다. 메리츠금융지주(138040)(1조3억 원), 삼성물산(028260)(9322억 원), 현대차(005380)(9160억 원), KB금융(105560)(8200억 원) 등도 잇따라 소각 계획을 내놨습니다. 최근 금양(001570), 이수페타시스(007660) 등의 유상증자에 금융감독원이 제동을 건 것도 자본 효율성 개선 흐름과 맞닿아 있습니다. 신규 상장도 예년에 비해 크게 줄었습니다. 거래소는 내년부터 상장 폐지 요건에 시가총액 기준을 보다 강화할 예정입니다.

이재명 정부가 추진 중인 상법 개정, 배당 활성화, 지배 구조 개선 등 정책이 성공적으로 안착한다면 기업들의 자본 효율성 개선 흐름이 더욱 속도가 붙을 거라는 전망도 나옵니다. 금융투자업계 관계자는 “자본금이 줄면 단기적으로는 시장 내 주식 공급이 감소해 수급 부담이 완화되고, 장기적으로는 ROE와 주당순이익(EPS)가 높아지면서 기업 가치가 개선되는 효과가 있다”면서 “IPO 시장이 일시적으로 위축될 수는 있지만, 장기적으로는 질적 성장 중심의 공모 시장으로 재편될 것”이라고 전했습니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kaaangs10@sedaily.com

kaaangs10@sedaily.com