10여 년 전부터 맞벌이가 빠르게 증가해온 인도에서 직장 여성들의 가장 큰 걱정 중 하나는 집에 남겨둔 음식이다. 냉장고가 있지만 툭하면 정전으로 꺼져 퇴근 전 아이들이 집에 돌아와 상한 음식을 먹을까 노심초사해야 했다. 인도의 커리어우먼 수천만 명의 근심을 해결해준 것은 정전에도 10시간은 냉동 기능이 유지되는 삼성전자(005930)의 디지털 인버터 냉장고였다. 앞서 인도의 전통 빵인 ‘난’을 굽는 LG전자(066570)의 전자레인지가 출시돼 맞벌이 가정들의 집안일 부담을 덜어준 것처럼 일상의 혁신을 이끌며 삼성·LG는 ‘국민 가전’으로 인도에 뿌리를 내렸다.

인도 사람보다 인도를 더 잘 알고, 시장 수요를 먼저 파악해 신제품을 만드는 현지화 전략은 머리가 아닌 발에서 나왔다. K가전이 인도에 첫발을 내디딘 지 올해로 30년, 세계에서 가장 개척이 어렵다는 척박한 영업 환경을 극복하며 한 땀 한 땀 들인 정성은 신시장을 넘어 미래 성장 동력으로 자리매김하며 ‘갠지스의 기적’을 불렀다.

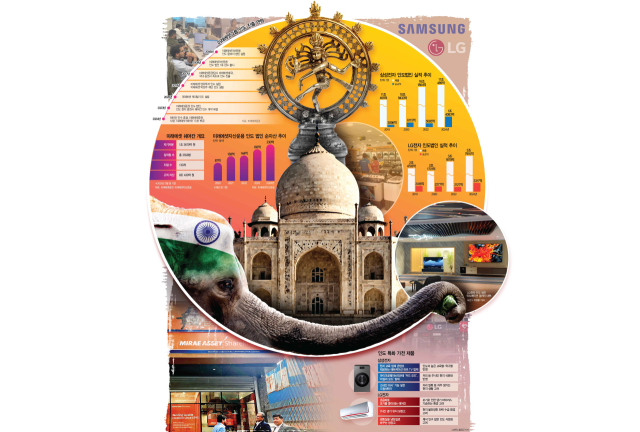

실제 한국은 인도 시장 진출 30년 만에 현지 가전 업계의 리더로 우뚝 섰다. LG전자는 세탁기와 에어컨에서 1위를 달리고 있다. 삼성전자는 2023년 스마트폰 1위에 올랐다. 지난해 중국 업체의 저가 물량 공세에 밀려 3위로 주춤했지만 판매량은 여전히 탄탄하다. 삼성전자 인도법인의 지난해 매출은 17조 489억 원, 순이익은 1조 4083억 원에 달했다. LG전자는 매출 3조 7910억 원, 순이익 3317억 원을 기록했다. 인도 시장이 양 사 가전 부문의 효자인 셈이다.

삼성과 LG는 1995년과 1997년 각각 인도에 깃발을 꽂았다. 낯선 문화부터 이질적인 사업 환경, 생활 수준까지 주재원들에게는 어느 것 하나 만만한 게 없었다.

첫 난관은 판매망 구축. 인도는 큰 시장이지만 동서와 남북의 길이가 각 3000㎞에 이르는 대국이어서 전국에 흩어진 고객들에게 제품을 알리는 일조차 쉽지 않았다. LG전자 인도법인은 현지 유통 업체의 마음을 얻으려 ‘공동 비즈니스 계획(JBP)’ 전략을 펼쳤다. 유통사의 비전과 계획에 발맞춰 마케팅 전략을 세워준 것인데 신뢰 구축에 밑바탕이 됐다. LG전자 관계자는 “인도인의 문화와 생활 트렌드에 걸맞게 52주 마케팅 캘린더를 짜줬다” 며 “LG가 단기 이익을 노리고 온 것이 아니라는 인식과 함께 사업의 동반자로 인정하는 계기가 됐다”고 설명했다.

매출이 발생하자 삼성과 LG는 좀 더 인도 시장에 스며드는 숙성 작업에 나섰다. 현지 소비자 맞춤형 제품 개발인데 대표적으로 삼성의 투인원 컨버터블 냉장고가 꼽힌다. 채식주의가 발달한 인도인의 식생활에 맞춰 2도어 냉장고의 냉동실을 냉장실로 사용할 수 있게 해 인기를 모았다. 올해 출시한 신제품에는 영어를 포함해 인도 현지어 9종을 적용했다. 에어컨과 실링 팬을 함께 쓰는 맞춤 냉방 기능도 인도에 먼저 내놓았다.

LG는 모기로 인한 뎅기 바이러스가 인도에서 기승을 부리는 점을 고려해 초음파로 모기를 쫓아내는 에어컨을 선보였다. 정전이 잦은 인도 가정집 사정을 고려해 전력이 끊겨도 냉장 7시간, 냉동 10시간을 버티는 냉장고도 내놓았다. 인공지능(AI) 모터 기술을 이용해 세탁물 종류와 무게를 감지해 인도 여성들이 일상복으로 입는 ‘사리’의 옷감을 관리해주는 세탁기도 폭발적인 호응을 얻었다.

인도 진출 30년을 맞은 삼성·LG는 새로운 전략을 고심하고 있다. 인도 가전 시장의 성장세가 둔화하고 글로벌 시장의 최대 경쟁자가 된 중국 기업의 추격은 인도에서도 끈질기기 때문이다. 삼성전자 인도법인 관계자는 “2015년 인도에서 처음 근무한 뒤 복귀했다 올해 다시 인도로 왔는데 시장 지형이 변했다”면서 “당시 5대 스마트폰 업체가 삼성과 인도 기업들이었는데 지금은 인도 업체 대신 중국 기업들이 꿰차고 있다”고 전했다.

차별화의 열쇠는 고급화와 기업간거래(B2B)다. 삼성은 인도 내 갤럭시폰의 높은 인기를 앞세워 가전과 스마트폰 간 연결성을 강조하는 마케팅을 확대하고 있다. 스마트폰과 가전 모두에서 최고의 제품 라인업을 갖춘 삼성만의 장점을 극대화하려는 포석이다.

LG전자는 인도 내 ‘베스트샵’ 확장에 속도를 올리고 있다. 종합 가전 소매점에서는 LG의 프리미엄 제품에 대한 진열 공간을 확보하거나 차별화된 고객 경험을 제시하는 데 한계가 있어서다. B2B 사업 규모도 늘릴 방침이다.

이달 찾은 인도 사우스이스트델리의 LG전자 브랜드숍도 국내에서 1980년대 초반 팔리던 제품에서 최신 일체형 세탁건조기까지, 흡사 가전 박물관을 보는 듯 천차만별의 다양한 가격대와 기능을 가진 제품이 진열돼 있다. LG전자 인도법인 관계자는 “인도의 경제성장률을 감안하면 향후 인도 가구의 소득 수준도 덩달아 높아질 것”이라며 “저가형과 고급형 시장을 모두 놓칠 수 없다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hjin@sedaily.com

hjin@sedaily.com