|

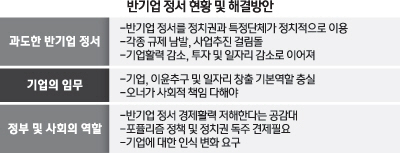

반기업 정서의 바탕에는 사회공동체로서의 역할을 잊은 기업의 태도가 깔려 있다. 정부의 배려와 국민의 사랑 속에서 성장한 대기업이 기업가 정신은 제쳐두고 이익만을 추구하는 집단으로 변질되면서 국민들은 분노하는 것이다.

현대자동차·삼성·LG 등 국내 주요 대기업은 광복 이후 70년 동안 정부의 지원과 국민들의 사랑 속에 성장해왔다. 지난 1953년 한국전쟁이 끝난 후 정부는 미국의 원조물자를 바탕으로 원면·원당·소맥 등 '3백 산업' 기업을 육성했다. 삼성그룹의 제일제당·제일모직의 시작도 이때였다. 군수물자 조달과 전후복구 사업에 참여한 현대그룹과 한진그룹이 자본을 축적하고 성장할 수 있었던 것도 같은 맥락이다. 기업은 정부 보증으로 차관을 들여와 공장을 지을 수 있었다. 1965년 일본과의 국교정상화, 베트남 전쟁 특수, 수입 허가, 외화 배정, 은행 대출 등에서 혜택을 받으며 기업들은 앞으로 달려나갈 수 있었다.

1973년 박정희 대통령의 철강·비철금속·조선·전자·화학·특수강 등 6대 중화학공업 육성정책은 대기업으로 발돋움할 수 있도록 해줬다. 그동안 정부의 지원 덕분에 자본을 축적할 수 있던 기업들이 가장 큰 수혜를 봤다.

최근 형제간의 경영권 다툼으로 논란이 된 롯데그룹 역시 정부의 혜택을 입은 대표적인 기업이다. 정부는 1966년 외자도입특례법을 제정해 외자 기업에 소득세·법인세·취득세·재산세를 최초 5년간 면제해주는 등 파격적인 특혜를 제공했다. 당시의 혜택 덕에 일본 기업으로 분류된 롯데는 국내 시장에 안정적으로 사업을 시작할 수 있었다. 서울 소공동에 있는 현재의 롯데호텔과 롯데백화점 본점을 롯데가 매입할 수 있도록 혜택을 준 것도 정부였다.

'잘 살아 보자'는 일념하에 열악한 노동환경을 이겨내며 구로공단 등 주요 수출기지에서 첨병 역할을 했던 국민들의 희생도 바탕이 됐다. 1970~1980년대 국산품 애용운동이 기업을 일으켜 세우는 데 한몫한 것도 빼놓을 수 없다.

하지만 어느 순간부터 대기업은 사회공동체의 구성원이 아니라 정부와 국민 위에 군림하는 '갑'으로 행동하기 시작했고 이는 곧 반기업 정서로 이어지고 있다. '땅콩 회항'으로 문제가 된 대한항공의 사례가 대표적이다.

국민들은 잘하는 기업에 박수를 치고 응원한다. 이부진 신라호텔 사장의 '내 탓, 네 덕' 경영철학에 열광하는 것도 이런 이유다. 지난달 9일 서울 시내면세점 신규 사업자 선정을 위한 프레젠테이션(PT) 때 대기업 7개사 오너 중 유일하게 현장을 찾아 직원들에게 "너무 걱정마세요. 잘되면 다 여러분 덕이고 떨어지면 제 탓이니까요"라고 말해 화제가 됐다.

대기업 스스로 특권층이 아니라 사회공동체의 하나로 고객과 국민의 눈에서 생각하고 행동해야 할 필요가 있다는 지적이 나온다. 재계의 한 관계자는 "고도 압축성장이라는 배경 속에서 각종 혜택을 받은 한국 기업들이 과거에는 기업가 정신을 통해 사회공동체로서의 한 축을 담당했지만 최근에는 그런 모습이 많이 퇴색되고 있다"며 "고객과 국민의 심정을 헤아리고 그에 걸맞은 수준 높은 행동방식을 가지는 것이 필요하다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >