|

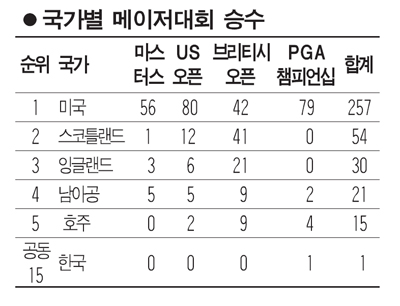

인구 약 4,500만명에 골프장 수는 400여개, 7명의 선수가 도합 21승의 메이저 골프대회 우승컵을 수확한 나라는 어디일까. 정답은 남아프리카공화국이다. 샬 슈워츨(27)이 지난 11일(한국시간) 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 토너먼트에서 우승하면서 보비 로크(4승), 게리 플레이어(9승), 어니 엘스(3승), 레티프 구센(2승), 트레버 이멜만, 루이 우스트히즌(이상 1승)에 이어 남아공 출신 메이저 챔피언 대열에 합류했다. 특히 '살아 있는 전설' 게리 플레이어(76)가 1961년 비 미국인으로는 처음으로 그린재킷을 차지한 지 올해로 꼭 50주년이기도 한 남아공은 축제 분위기에 휩싸였다. 남아공 골프의 '힘의 원천'은 뭘까. 무엇보다 뿌리깊은 전통을 꼽을 수 있다. 1987년 타계한 보비 로크는 처음 해외로 눈길을 돌려 1949년, 1950년, 1952년, 1957년 등 브리티시오픈에서만 4승을 거뒀다. "드라이버는 쇼, 퍼트는 돈"이라는 유명한 골프격언을 만든 주인공이자 본인 스스로 퍼팅의 명수였다. 1950~1960년대를 풍미하며 메이저 통산 9승을 올린 게리 플레이어는 지금도 '불가능은 없다'는 사실을 보여주는 산 증인으로 남아공 골프의 정신적 지주 역할을 하고 있다. 어니 엘스(42)의 등장은 현대 남아공 골프 발전의 기폭제가 됐다. 엘스는 일찍이 멘토 개념을 골프에서 실천했다. 1994년과 1997년 US오픈에서 우승하며 당시 '황제' 잭 니클로스(미국)의 계보를 이을 '황태자' 소리를 들었던 그는 2002년 브리티시오픈도 제패했다. 성적보다 더욱 빛을 발한 것이 그의 멘토 역할이었다. 10여년 전 어니엘스 재단을 설립, 재능은 있으나 환경이 어려운 유망주를 발굴해 지원을 아끼지 않고 있다. 슈워츨과 지난해 브리티시오픈에서 우승한 우스트히즌(29)도 그를 멘토로 삼는 '엘스 키즈' 세대다. 엘스는 훈련은 물론 소속 선수들의 이동 및 대회 출전 경비를 후원하는 등 남아공 젊은 피들에게 영감을 불어넣어주는 '대부'로 불린다. 슈워츨은 우승 소감에서 엘스에 대한 고마움을 표했다. 17세 때 재단에 들어간 우스트히즌도 "농부의 아들인 나는 재단 없이는 골프를 할 수 없었을 것"이라며 "지난해 브리티시오픈에서 엘스는 컷오프됐으면서도 내가 우승한 점을 더 자랑스러워했다"고 말했다. 세계 6대 프로골프투어 가운데 하나인 선샤인투어는 세계 무대를 향한 배양지다. 지리적으로 떨어져 있는 만큼 선수들은 세계랭킹이 어느 정도 올라갈 때까지 자국 투어를 지키며 샷을 갈고 닦는다. 정상급 선수들은 골프 열기를 위해 남아공오픈 등 자국 주요 대회에 부지런히 모습을 드러낸다. 2부 투어는 엘스재단의 후원을 받아 엘스의 애칭을 타이틀로 한 '빅이지 투어'로 펼쳐진다. 여기에다 네덜란드ㆍ영국 등 유럽 국가에 점령 당했던 역사로 인해 골프가 일찍 전해졌고 4계절 골프가 가능한 지중해성 기후 등의 골프 여건도 좋다. 또 골프가 생활체육으로 자리 잡은 사회적 인프라도 든든한 기반이 되고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >