[선택2007 '필요조건과 충분조건'] ⑦균형발전과 수도권 규제

日 수도권 외면한 지방개발 "실패작"

도쿄=이상훈 기자 shlee@sed.co.kr

도쿄 미나토구의 롯폰기힐스와 미드타운. 지난 2003년과 올 3월 개장한 두 빌딩은 똑같이 54층의 위용을 뽐내고 있다. 그렇다고 삭막한 마천루만을 연상한다면 오산이다. 점심식사를 마친 직장인들은 삼삼오오 인근 다이묘야시키 유적 등 녹지를 거닐며 담소를 나누고 있었다.

그런가 하면 두 건물 입구는 롯폰기힐스와 미드타운 내에 있는 대형 미술관과 쇼핑센터 등을 둘러보려는 시민들로 붐볐다. 외국인들도 자주 눈에 띄었다. 관광객처럼 보이는 사람도 있었지만 샐러리맨도 많았다. 골드만삭스ㆍ리먼브러더스ㆍ야후재팬 등 대표적인 다국적기업들이 입주했기 때문이다.

도쿄의 명물이 된 롯폰기힐스와 미드타운은 수도권 집중개발의 대표적인 모델로 꼽힌다. 일본 전체를 이끌어가는 견인차나 다름없는 도쿄가 발전하지 않으면 지방경제도 어려워진다는 판단에 따라 정책의 무게추가 국토균형개발에서 수도권 개발로 옮겨진 것이다.

◇수도권 외면한 지방발전은 실패작=일본 정부는 1996년 이전까지 수도권 억제에 주력했다. 1956년에 만든 수도권정비법, 1958년의 수도권기본계획, 1959년의 수도권 기존 시가지 공업제한 등에 관한 법률 등은 도쿄 등 수도권 중심지를 공업제한 구역으로 묶는 것이 핵심이었다.

하지만 이런 시도는 성과를 내지 못했다. 기업들은 지방으로 가는 대신 해외행을 택했다. 시장 경쟁력이 있는 곳을 의도적으로 묶어놓은 데 따른 부작용으로 일자리는 줄어들고 수도권ㆍ지방 가릴 것 없이 경기침체가 엄습했다.

일본 정부는 수도권 규제로 소기의 성과를 내지 못하자 1980년대 ‘수도이전’을 통한 국토개발책을 카드로 빼 들었다. 그러나 이 역시 중앙에 대한 지방의 의존성을 키우고 국가부채 증가 등으로 귀결되면서 중앙 주도의 인위적인 균형발전계획으로는 국가 균형발전을 이루기 어렵다는 결론에 이르게 된다. 오카타 주니치로 도쿄대 도시공학부 교수는 “인프라가 부족한 지방에 배려 차원의 분권정책을 시행해본들 효과를 보기 어렵다”며 “일본 정부로서는 좁은 땅을 효율적으로 활용하려면 집적도를 높이는 쪽으로 가야 한다는 교훈을 얻은 셈”이라고 지적했다.

◇수도권 집중화 전략으로 경제 회생=일본 정부는 1980년대 중반부터 수도권에 대한 인위적 규제정책의 한계를 깨닫기 시작했다. 그래서 1996년부터 수도권 억제가 아니라 ‘태평양 도시 벨트’로 연계한다는 구상하에 수도권을 국가 핵심지역으로 육성하는 쪽으로 정책방향을 틀었다. 수도권 집중화 전략은 작게는 도쿄, 크게는 도쿄에서 오사카를 잇는 지역을 집중 개발하는 것.

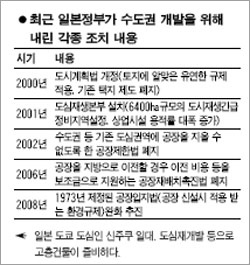

2001년 들어선 고이즈미 준이치로 정권은 이런 구상을 구체화했다. 일단 지역의 경우 자치단체 광역화로 가야 경쟁력을 높일 수 있다는 판단에 따라 47개에 이르는 광역자치단체를 9∼12개의 도(道)와 주(州)로 개편하기로 하고 3,323개에 달했던 시ㆍ정ㆍ촌을 1,803개로 통폐합했다. 또 대(大)도쿄 정책을 현실화하기 위해 도시권을 꽁꽁 묶어왔던 각종 규제를 풀어버렸다.

수도권 일대 공장 설립을 사실상 봉쇄해온 공장제한법과 공장재배치 촉진법 등을 폐지한 것을 비롯해 도시계획법을 정비, 건축물의 용도와 형태에 따라 용적률과 건폐율 등의 한도를 달리할 수 있게 해 도심개발을 제도적으로 뒷받침했다.

이런 정책은 일자리 창출로 이어졌다. 일례로 도쿄ㆍ나고야ㆍ오사카 등 대표적 도심권역의 지난해 구직자 대비 구인자 비율은 2.0%를 웃도는 수준까지 올랐다. 1990년대 중반 이 비율이 0.6%정도였음을 감안하면 최근 10년간 도심 지역 일자리가 꾸준히 늘어났다는 점을 알 수 있다.

흔히 수도권 집적화로 악화될 것이라고 생각한 환경과 교통 문제도 우려할 정도는 아니라는 설명이다. 고령화가 급격히 진행되고 있음을 감안하면 인구과밀은 큰 문제가 되지 않고 교통 문제도 지하철망 등 인프라 구축으로 충분히 극복할 수 있다는 것이다.

환경 문제도 수도권 집적화보다 도심 교외나 지방 난개발로 더욱 악화되기 쉽다는 점을 간과해서는 안 된다는 현지 관계자의 지적을 귀담아들을 필요가 있다.

오카타 도쿄大 도시공학부 교수 "서울부터 세계적 수준 인프라 갖춰야"

오카타 주니치로 도쿄대학 도시공학부 교수는 "수도권 개발을 지방과의 형평성 차원으로 봐서는 안 된다"며 "한 도시가 국가 경쟁력을 확보하려면 인프라가 갖춰져야 하는데 서울의 경우 교통망 등 인프라가 세계적 수준에 미치지 못한다. 그런 만큼 서울의 인프라를 정비하고 집중하는 방향으로 가야지 분권정책으로는 힘들다"고 지적했다.

다음은 일문일답.

-지난 2001년 일본 정부는 국토균형발전정책을 공식 포기했다. 결정적 계기가 있었나.

▦2001년 이전부터 수도를 도치기현ㆍ기후현 등으로 옮겨야 한다는 얘기가 많았다. 하지만 부동산 자산 버블 붕괴로 경기가 나빠지면서 그런 논란이 쏙 들어갔다. 자산 거품이 빠지면서 굳이 인프라가 부실한 지방으로 갈 필요가 있느냐는 의견이 대세를 이뤘다. 당시에는 은행들이 기업들이 소유한 토지 등을 담보로 돈을 많이 빌려줬다. 때문에 부동산 버블 붕괴는 은행에는 재앙과 같았다. 그래서 정부는 도심권 개발을 통해 부동산 가치를 끌어올려 금융권의 연쇄적인 부실을 막아야 했다.

-수도권 규제를 통한 지방의 균형성장을 꾀하는 전략에 대한 견해는.

▦지방에 공업단지를 만들려고 해서는 안 된다. 이제는 산업구조 자체가 3차 산업이나 소프트 산업으로 재편되고 있다. 달리 말하면 인구나 교통 등 인프라가 더 중요하다는 의미다. 그런 만큼 지방도 일정 규모 이상의 인프라를 겸비한 곳을 중심으로 광역화해야 한다. 지방은 대도시와 다른 투자가 요구된다. 문화나 라이프스타일을 감안해 다른 형태의 투자를 강구하는 정부의 노력이 필요하다.

-수도권 발전을 통해 지방 경제를 살릴 묘안은 있나.

▦지방 정부에 자율권을 강화하는 방향으로 가야 하는데 문제는 지방 정부의 재정이 따라주지 못하고 있다는 점이다. 그래서 일각에서는 수도권 기업에서 거둬들인 법인세를 지방으로 보내자는 취지의 법안이 검토되고 있는 실정이다.

-도쿄가 팽창하면서 인구ㆍ교통 등의 문제가 악화되지는 않나.

▦아니다. 인구의 경우 오는 2015년부터 감소가 예상되고 교통망도 줄어든 인구에 맞춰 어떻게 유지 보수해야 하느냐가 골칫거리다. 인구 집적화가 문제가 될 것이라는 생각은 고령화 추세에 비춰볼 때 근시안적인 시각이다.

입력시간 : 2007/12/04 16:44

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >