|

한국이 지난 6월 신기후협약인 '포스트2020'을 대비해 내놓은 온실가스 감축 목표가 주요국 가운데 가장 높은 것으로 나타났다. 과도한 감축목표가 산업계에 부담되는 것은 물론 목표를 달성하지 못하면 국제적인 신뢰를 잃을 수 있다는 지적도 나온다.

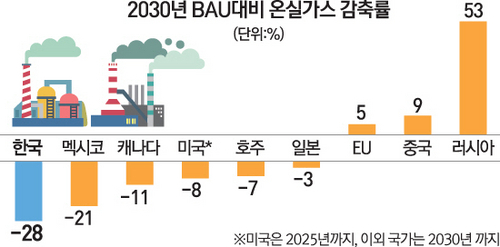

16일 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)는 감축 방식이 다른 주요국들의 온실가스 감축 목표를 동일한 기준을 두고 분석한 결과 한국의 감축 목표가 28%로 가장 높다고 분석했다. BNBF가 비교한 결과 한국의 오는 2030년 배출전망치(BAU) 대비 감축 목표는 멕시코(21%)보다 높았고 캐나다(11%)의 2배, 미국(8%)의 3배, 일본(3%)의 9배에 이르는 수준이다. 중국(9%)과 러시아(53%)는 감축은커녕 더 늘어나는 목표를 제시했다.

이에 따라 6월 정부가 온실가스를 2030년 BAU(8억5,060만톤 CO2-e) 대비 37% 감축하는 안을 유엔 기후변화협약에 제출한 것이 과도했다는 목소리가 설득력을 얻고 있다. 당시 확정안은 정부가 기존에 제시했던 4개 안(14.7~31.3%)보다 강력한 수치다. 감축 목표 가운데 11.3%는 해외에서 배출권을 사들여 충당한다는 계획을 밝혀 무리한 목표라는 비판이 나오기도 했다. 당시 정부는 버락 오바마 미국 대통령이 '야심 찬 계획'을 달성해달라는 요구에 다소 높은 목표를 잡은 것으로 알려졌다.

우리 정부가 제시한 과감한 목표는 결국 산업계와 정부 부담으로 이어질 수 있다는 지적이다. 정부는 당시 목표량의 11.3%를 외부에서 사와야 하고 나머지 25.7%의 온실가스를 줄이기 위해 원전 확대가 필요하다는 의견을 명확히 했다. 하지만 최근 노후원전인 고리 1호기가 폐쇄된데다 신규 원전 부지인 삼척과 영덕 등도 건설을 반대하고 있어 확대가 어려운 상황이다. 신재생에너지 기술이 빠르게 발전하고 있지만 10~20년 안에 전통 에너지원을 대체하기는 어렵다는 것이 중론이다.

학계 관계자는 "전체 배출량의 35%를 차지하는 발전 부문 온실가스 배출을 줄이려면 원전을 늘리지 않고서는 현실적 대안이 없다"며 "철강과 유화 등 온실가스 다(多)배출 업종도 혁신기술이 나오지 않으면 5% 이상 배출량을 줄이기 힘들 것"이라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >