|

|

2012년의 경제성장률은 2.3%. 잠재성장률(3.5% 안팎)을 훨씬 밑돌면서 '쇼크'에 빠졌다. 경기부양을 위해 정부가 193조원의 지출을 쏟아부었음에도 2% 중반의 성장률 달성도 실패했다.

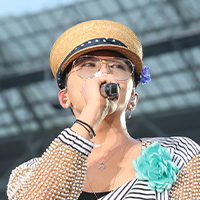

충격을 받은 정부는 2013년에는 정부지출을 200조원 가까이 확대했고 2014년에는 204조원으로 늘렸다. 그렇게 해서 국내총생산(GDP) 성장률의 첫 자를 '3'으로 돌려세웠다. 지난해에는 3.3%까지 GDP를 끌어올리기도 했다. 민간소비나 투자를 통한 성장이 둔화되자 정부의 역할이 커진 것인데 이는 수치로도 나타난다.

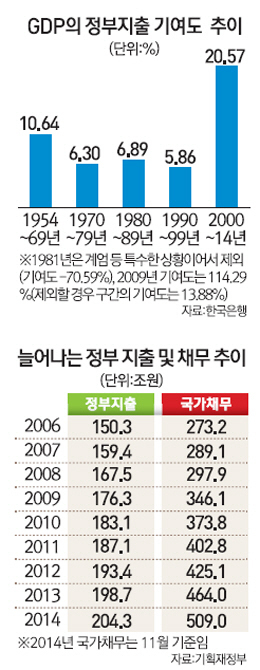

국가주도의 개발시대인 1960년대나 1970년대 정부지출이 GDP에서 차지하는 비중은 10.64%(1954~1969년), 6.30%(1970~1979년)였다. 민간 부문이 약했던 경제였음을 감안할 때 당시의 수치는 현재보다 더 높을 것으로 추정됐다. 하지만 결과는 반대였다. 2000~2014년까지 GDP에서 차지하는 정부지출 비중은 무려 20.57%. 1990년대(5.86%)보다 4배나 높다. 글로벌 금융위기 직후인 2009년의 특수상황(114.29%)을 제외해도 기여도는 13.88%다. 관변내수가 성장을 이끌고 있다는 얘기다.

상황이 이렇다 보니 관변내수의 한계에 대한 우려감도 커지고 있다. 재정지출을 무한대로 늘릴 수 없고 정부부채의 압박이 커지고 있기 때문이다. 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관도 최근 기자와 만나 "일본이 부채 비율이 250%에 달해도 안 넘어지는 이유는 국민이 대부분의 국채를 가지고 있기 때문"이라며 "우리가 그만큼 부채 비율이 높아지면 누가 우리에게 돈을 꿔주겠는가"라고 '나라 곳간지기'로서의 위기의식을 털어놨다. 국가 부채가 감당할 수 없이 늘어나면 20년을 잃어버린 일본보다 훨씬 심각한 상황에 부닥칠 수 있다는 게 그의 진단이다.

◇갈수록 커지는 GDP 재정 비중…효과는 '미미'=최 경제부총리의 이 같은 걱정이 기우인 것만은 아니다. 공공 부문 전체의 부채는 2011년 이후 매해 70조원가량씩 증가하고 있다. 세수펑크도 내리 3년째. 전체 GDP의 20%에 달하는 정부재정의 경기부양 효과도 미미해졌다. 경기부양을 통해 궁극적으로 세수를 확보하는 재정정책이 '밑 빠진 독에 물 붓기' 식 악순환 구조에 처해 있는 것이다.

우리 정부는 2008년 금융위기 이후 경기부양을 위해 꾸준히 정부지출을 늘려오고 있다. 하지만 저성장의 늪을 좀처럼 헤어나오지 못하기 있는 게 사실. 2000년대 중반 20%를 밑돌았던 GDP 대비 정부지출 비율은 지난해 기준 22.8%까지 올라서 있다. 2006년 150조원가량이었던 규모도 204조원까지 늘어있다. 2008년 금융위기 이후 3%대의 성장이 정부의 재정 탓에 가능했다는 분석이 나오는 것도 이 때문이다.

재정투입의 효과가 갈수록 약해지고 있다. 세계은행은 최근 '2014년 세계 경제전망' 보고서를 통해 "개도국의 경우 재정 여력이 떨어지면서 재정승수가 금융위기 이전의 3분의1까지 떨어졌다"고 진단한 바 있다. 재정승수는 재정투입의 효과를 나타내는 지표를 말한다.

◇급증하는 나랏빚…경기 살릴 돈도 고갈되고 있어=중앙정부 채무는 지난해 11월 기준 509조원 수준까지 늘었다. 경제협력개발기구(OECD)의 다른 나라에 비해 상대적으로 비중이 큰 공기업을 합하면 부채규모는 더욱 커진다. 중앙 및 지방정부의 회계기금상 빚인 국가채무(D1)에 비영리 공공기관을 더한 일반정부 부채(D2), 비금융 공기업의 빚까지 더한 공공부문 부채(D3)는 2013년 898조7,000억원이었다. GDP 대비 비중이 62.9%나 된다. 2011년(753조3,000억원) 처음 집계하기 시작한 후 매년 70조원 량씩 증가한 공공부문 부채는 올해 1,000조원을 돌파할 것으로 예상된다.

잠재적 부채까지 더하면 상황은 더 심각하다. 미래 국가가 지불해야 할 공무원·군인연금 충당부채도 2013년 기준 596조원이나 된다. 경기부양 차원에서 공공이 민간 부문의 채무를 보증한 규모도 146조2,000억원(2013년 기준)이다.

고꾸라지는 경기 탓에 정부는 재정지출을 늘리지만 투자와 소비는 살지 않고 나랏빚만 쌓이고 있다. 실제로 2012년 이후 만성화된 세수결손이 이를 뒷받침한다. 2012년 2조8,000억원에 불과했던 세수결손 규모는 2013년 8조5,000억원, 지난해 11조1,000억원까지 늘어난 상황이다. 막대한 재정을 쏟아부었지만 내수가 살아나지 않으면서 되레 거둬들이는 세금이 줄어들고 있는 악순환이 반복되고 있는 형국이다. 박기백 서울시립대 세무학과 교수는 "현 상태에서 재정정책은 대증요법에 그칠 수밖에 없는데다 오히려 재정 악화로 여력이 사라지면 경기가 더 나빠지는 악순환에 빠질 수 있다"며 "내수를 살리기 위한 구조개혁이 필요한 이유가 바로 여기에 있다"고 말했다. /특별취재팀

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >