1421년 6월 19일 피렌체 의회가 독점 권리가 명시된 특허장을 발급했다, 인류 역사상 최초로 문서화한 특허장을 받은 인물은 브루넬레스키(Filippo Brunelleschi). 이탈리아 르네상스의 선구자로 꼽히는 천재 건축가였다. 피렌체가 브루넬레스키에게 내준 특허의 특징은 독점권, 특허 보호기간 3년 동안 아이디어만 갖다 써도 처벌한다고 밝혔다. 브루넬레스키의 특허는 대표작인 산타마리아 델 피오레 대성당의 돔형 지붕을 건축하는 과정에서 발생했다. 설계부터 시공까지 브루넬레스키의 천재성이 담긴 돔형 지붕은 역경을 극복한 사례로도 손꼽힌다.

건축 당시 피렌체에는 목재가 귀했다. 피렌체는 성당의 돔을 건축할 때 목재 사용을 최소화하라는 공모전을 열었다. 선정 작품은 고 브루넬레스키의 설계안. 브루넬레스키는 돔의 지붕을 두 겹으로 만들고 그 속을 비우는 새로운 디자인을 내놨다. 목재를 비롯한 건축 재료의 사용을 줄이기 위해서다, 문제는 각종 건축 재료 운송이 쉽지 않았다는 점. 브루넬레스키가 아무리 경량화했다지만 지름 43m, 높이 160m 짜리 돔을 지을 재료들은 운송하기에는 덩치가 너무 컸다, 목재는 물론 거대한 대리석을 운반할 수단이 마땅치 않았다.

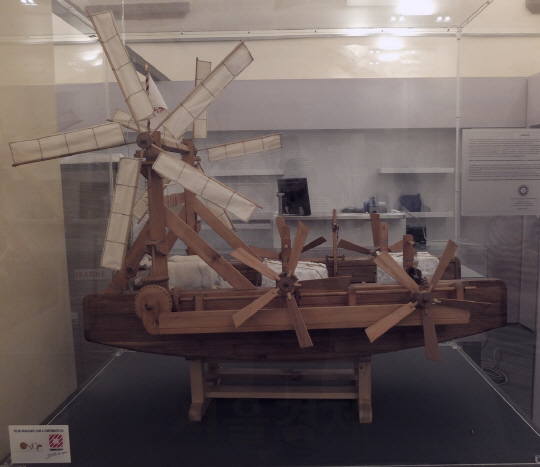

운송의 해법 역시 브루넬레스키가 찾았다. 날개 5개가 달린 크고 작은 풍차 6개로 움직이는 배를 설계한 것. 브루넬레스키는 이 배에 ’바다의 괴물’이라는 뜻을 가진 ‘바달론(Badalon)’이라는 이름을 붙였다. 거대하고 정교한 기계 장치로 구성된 풍력 선박 바달론은 성공했을까. 기대와 달리 실패하고 말았다. 공사에 본격 투입되기도 전에 가라앉았다. 바달론은 실패했어도 제도는 남았다. 같은 이탈리아 도시국가인 베네치아는 1474년 특허법률을 만들었다. 비잔티움 제국에서 탈출한 학자와 기술자들이 보유한 첨단 기술을 빼내기 위해 보호와 10년간 독점권 부여라는 당근을 제시한 것이다.

이탈리아에서 시작된 근대 특허제도는 네덜란드와 영국으로 퍼졌다. 특히 영국은 왕의 전유물로 여겨지던 각종 면허와 칙허를 특허로 돌리는 특허법을 1623년 제정, 유럽 각국의 기술자들을 끌어들였다. 서구 최초로 성문화한 영국의 특허법은 유럽의 기술 후진국이었던 영국의 처지를 바꿔놓았다. 기술력과 독점을 인정받으려 각국의 기술인력이 모여든 영국에서는 발명과 혁신이 잇따르고 종국에는 산업혁명으로 이어졌다. 경제사가 윌리엄 번스타인은 역저 ‘부의 탄생’에서 유럽의 강자 프랑스와 스페인이 근대화에 뒤처진 이유를 특허권 제도의 상대적 낙후성에서 찾는다.

신생국가 미국이 빠르게 성장할 수 있었던 비결도 특허로 상징되는 기술 개발 장려 덕분이다. 독립 직후인 1790년 연방 특허법을 제정, 적극적으로 발명 진작에 나섰다. 조지 워싱턴 대통령은 연방 특허 1호 발급에 직접 서명하면서 국무장관과 법무장관, 당시 수도였던 필라델피아 시장의 서명까지 덧붙였다. 관심이 그만큼 컸다. 미국이 선보인 특허제도의 특징은 저비용 고효율. 절차가 간단하고 비용도 쌌다. 특허등록비는 단 3달러였다, 같은 시기 영국에서는 회사원의 연봉에 해당하는 100파운드가 들었다.

나날이 커가는 미국 경제의 숨은 힘이 효율적인 특허제도에 있다는 사실을 간파한 영국은 1852년 특허시스템을 뜯어고치고 추격에 나섰지만 미국의 우위를 되돌리지는 못했다. 미국이 라이트형제와 에디슨 등 발명가들을 배출하고 세계 경제의 주도권을 차지하게 된 것도 건국 초기부터 시행된 원스톱 행정서비스가 특허전쟁의 승리를 이끈 덕분이다. 뒤늦게 산업혁명과 근대국가 건설에 나선 독일은 특허제도뿐 아니라 기존 기술을 간단하게 개량하는 경우도 권리를 부여하는 실용신안 제도로 기술 격차를 좁혔다.

피렌체의 최초 특허 발급으로부터 꼭 549년이 지난 1970년 6월 29일. 미국과 독일 등 18개 선진공업국들은 특허협력조약(PCT·Patent Cooperation Treaty)을 맺었다. 핵심은 선점권 인정. 세계지적재산권기구(WIPO)에 특허를 출원하면 원칙적으로 30개월간 선점권을 보장해 각국을 돌며 특허 서류를 제출해야 하는 번거로움이 사라졌다. 현재 가입 국가는 152개국. 기본적으로 1,330스위스프랑(약 156만 원)인 출연료를 내면 141개 회원국에 특허를 출원한 효과가 발생한다.

국제 특허 전쟁은 오늘날 더욱 치열하게 전개되고 있다. 미국을 비롯한 기술 선진국들은 특허 등 지적 재산권을 무기 삼아 개발도상국의 기술 개발을 억누르고 있다. 우리나라는 관련 인력 확충과 심사 적체 문제 해결에 적극 노력한 결과 지난 2007년부터 국제 특허 출원 건수 세계 4위를 지켜오고 있으나 내용은 부실하다, 지식 재산권 무역수지 적자가 해마다 20~40억 달러에 이른다. ‘세계 4위의 특허 대국’이라는 자화자찬 이면의 초라한 성적표가 우리의 기술 수준을 말해준다.

특허와 가술에 대한 우리 경제의 미래는 지금보다 나쁠지도 모른다. 굳이 해외 기술에 의존하지 않아도 되는 품목에서 수입품의 점유율은 높아만 간다. 젊은 계층 사이에서 심지어 군대에서조차 외국산 담배의 판매 비중이 압도적이다. 편의점 맥주 진열대는 수입맥주 판이다. 젊은이들만 탓할 것도 못 된다. 중장년들이 스스럼없이 수입차를 구매하는 풍토 속에서 우리의 발명과 특허가 얼마나 성장 잠재력을 이끌어낼 수 있을지 의문이다. 1974년도 노벨경제학상 수상자인 스웨덴의 군나르 뮈르달은 중남미 쇠퇴의 원인을 ‘공통의 이익을 위해 단결, 조직하기보다 개인주의화하고 외국산 제품을 경계하지 않는 경향’에서 찾았다. ‘구멍 난 바가지’를 막지 않는 한 겉만 화려한 특허강국이라는 오명도 씻기 어려워 보인다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >