신(新)남방 국가들이 스타트업의 메카로 떠오르고 있다. 젊은 인구와 활력 넘치는 경제는 외국인들을 불러들인다. 인도네시아·베트남·태국 등 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)에서 탄생한 유니콘(기업가치 10억달러 이상의 비상장 스타트업)이 8개에 달한다.

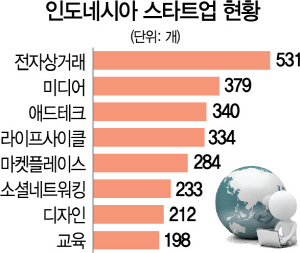

지난달 27일 인도네시아 자카르타 꾸닝안에서 만난 정대중 오잉 최고경영자(CEO). 다음(현 카카오)에서 검색, 지도 서비스 팀장 등을 담당했다. 정 대표는 인도네시아 창업이라는 쉽지 않은 길을 선택했다. 정 CEO는 “모바일 멤버십 서비스로 30만명가량의 이용자를 확보했다”고 말했다. 인도네시아에는 고젝(승차공유)·토코피디아(전자상거래)·트래블로카(여행사)·부깔라팍(온라인쇼핑몰) 등의 유니콘이 동남아를 넘어 글로벌 시장을 겨냥하고 있다. 자카르트에 공유오피스를 처음 오픈한 코코워크의 최재유 대표는 인도네시아에서 한국 대기업들이 공유경제와 스타트업 등 새로운 시장모델을 만들 수 있다고 지적했다. 꾸닝안 거리 곳곳에는 스타트업을 준비하는 공유오피스와 액셀러레이터들이 포진하고 있다. 한편에는 외국인의 창업을 지원하는 정부기구인 넥스트아이콘(NEXTICORN)의 사무실이 보인다. 1,800만명의 회원을 보유한 알로닥터의 CEO도 프랑스 국적의 나타나엘 파이브스다. 알로닥터는 지난 2014년 창업한 후 3년 뒤 소프트뱅크로부터 900만달러의 투자를 유치하는 데 성공했다.

인도네시아가 스타트업의 열기에 휩싸인 것은 인구(2억7,000만명), 29세의 평균연령, 연평균 5%의 성장률이 맞물린데다 계층이동을 바라는 젊은이들의 욕망이 분출하고 있기 때문이다. 여기에 자국산업의 보호에 민감했던 정부가 스타트업에 대해서는 외부진입을 적극적으로 유도했고 규제를 과감하게 풀었다.

베트남의 스타트업은 돌아온 연어들이 성공신화를 만들고 있다. 하노이에서 여행 및 숙박 예약 플랫폼 업체를 운영 중인 판 리 브이레저 대표도 독일 유학생 출신이다. 베트남 스타트업의 목표는 베트남에 머물지 않는다. 인도차이나반도 주변국으로 진출해 비즈니스를 확장하고 있다. 브이레저도 조만간 캄보디아·미얀마 등으로 진출해 사업을 확장할 계획이다. 판 리 대표는 “이미 경제 시스템이 확고하게 구축된 독일에서는 특별히 할 수 있는 게 없었다”며 “베트남에서 사업할 수 있는 기회가 많기 때문에 귀국을 선택했다”고 말했다. 베트남 통계청에 따르면 지난해 신규로 등록된 기업 수는 13만1,275개로 2년 전에 비해 20% 가까이 늘었다. 한편 서울경제신문은 오는 5월14일 서울 비스타워커힐서울에서 베트남, 인도네시아 투자청장 등과 기업인들이 참석하는 ‘신남방포럼’을 개최한다./하노이·자카르타·양곤=특별취재팀 staytomorrow@sedaily.com

[신남방에서 찾는 제조업의 미래] 국내 대기업 ‘아세안 스타트업’에 돈 풀고 공유경제 판 키워

<1> 해외진출 전략, 동남아로 중심축 이동

아세안 작년 GDP 2조7,658억弗

2030년 중산층 인구 5억명 전망

“매년 5~6% 성장…시장진출 필수”

삼성·현대차·롯데 영토확장 가속

“한류열풍으로 ‘親韓 감정’있지만

결국 품질·가격으로 승부 봐야”

한국 제조업의 위기는 어디에서 출발했을까. 지난 2018년 블룸버그 기준 혁신국가 1위, 국내총생산(GDP) 대비 연구개발(R&D) 비중 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최고, 1인당 특허 1위 등 표면적인 지표만 보면 우리 산업은 잘 나가야 한다. 하지만 조선업 붕괴에 이은 자동차산업과 기계산업의 위기까지 국내 제조업 기반은 빠르게 무너지고 있다. 원인은 명확하다. 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 미국과 중국 등 세계 무역 중심국가들의 성장이 정체됐기 때문이다. 그렇게 외쳤던 새로운 시장이 당장 필요하게 됐다.

‘동남아로의 중심축 이동(Pivot to EastAsia).’

국내 제조업의 해외진출 전략이 동남아로 이동하고 있다. 미중 무역전쟁에 따른 주요 시장 위축이라는 변수 외에 성장률 2%의 늪에 빠진 한국 경제에 새로운 돌파구로 동남아를 선택했다. 동남아의 핵심 경제권역인 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)의 지난해 GDP는 2조7,658억달러로 미국·중국·일본·독일에 이어 4위다. 인구 규모만 봐도 6억4,000만명으로 중국·인도에 이어 3위다. 특히 30세 이하의 인구가 절반 이상이며 중산층 인구는 2010년 1억7,000만명에서 오는 2030년 5억명으로 세 배가량 증가할 것으로 예상되는 등 향후 성장잠재력도 풍부하다. 아세안의 지난해 총 외국인직접투자(FDI) 규모는 137억달러로 전년 대비 12% 올라 전 세계 평균 FDI 상승률(6%)의 두 배가량일 정도로 투자도 잇따르고 있다. 재계의 한 관계자는 “정부의 신남방정책이 아니더라도 평균 5~6%에 이르는 성장률과 낮은 평균연령 때문에 국내 업체들의 동남아 진출은 필수”라며 “공적개발원조(ODA)액의 68%가량을 아시아 지역에 쏟아붓는 일본에 비해 아직 영향력이 약하지만 삼성전자·롯데·현대자동차 등의 현지화 전략에 한류 열풍이 더해져 현지에서 확실히 자리 잡은 모습”이라고 밝혔다.

정부의 신남방 전략에 앞서 진출한 삼성전자는 이미 인도네시아·베트남 등 아세안 주요 국가에서 주력 제품들의 시장 점유율을 높이고 있다. 지난달 26일 인도네시아 자카르타의 관문인 ‘수카르노하타 국제공항’에 도착해 처음 본 광고판은 삼성전자의 스마트폰 ‘갤럭시 S10’ 출시에 대한 것이었다. 현지에서 만난 스타트업 창업자들조차도 ‘갤럭시 S10’의 인도네시아 출시를 기다렸다. 삼성전자는 매출액 기준으로 인도네시아 현지 스마트폰 시장의 49.9%를 차지하고 있다.

아세안 제조업의 메카로 불리는 베트남. 2017년 닌빈시에 현지 업체 탄콩과 합작으로 공장을 세운 현대차는 베트남 제조업의 새로운 가능성을 보여줬다. 현대차 닌빈 공장은 빡빡하게 자리 잡은 생산 설비들이 쉴 새 없이 움직이고 있으며 예상을 뛰어넘는 시장 성장세로 공급량을 맞추기가 벅찰 정도다. 장현구 현대탄콩 법인장은 “지난해 베트남에서 재고를 포함해 5만6,000대를 판매했는데 이는 생산량(5만2,000대)을 웃도는 규모”라며 “지난해까지만 하더라도 10시간씩 2교대로 공장을 돌리고 한 달에 두 번씩 일요 특근을 했는데도 생산량이 수요를 못 따라가고 있어 올해부터는 8시간씩 3교대 체제로 전환했다”고 밝혔다. 현대차는 내년 하반기에 연 5만대 생산 규모의 2공장을 추가로 건설할 예정이며 2공장 완공시 새로운 차종도 2~3개 추가할 방침이다. 현대차는 또 인도네시아에 현지 공장을 설립해 일본이 장악하고 있는 아세안 시장에서 입지를 넓혀갈 계획이다.

포스코 또한 인도네시아와 미얀마 등지에서 품질 경쟁력을 바탕으로 중국 업체의 저가 공세를 뿌리치고 있다. 강동오 미얀마포스코 법인장은 “현재 미얀마 1인당 철 소비량이 48㎏으로 한국(1,300㎏)보다 크게 낮지만 그만큼 성장 가능성이 높다”며 “현지에서도 철강제품 품질과 관련해서는 포스코를 첫손에 꼽고 있으며 현지 네트워크도 비교적 잘 구축돼 있어 점유율 확대를 자신한다”고 밝혔다.

국내 대기업들이 아세안을 주목하는 또 다른 이유는 글로벌 어느 곳보다 빠른 스타트업의 성장과 공유경제의 정착이다. 아세안에는 동남아 승차공유 시장 장악에 이어 온라인·오프라인연계서비스(O2O)의 핵심 플랫폼으로 성장한 ‘그랩’을 비롯해 인도네시아의 아마존으로 불리는 ‘토코피디아’, 동남아의 우버라고도 불리는 ‘고젝’ 등 관련 유니콘만 8개 이상이다. SK나 롯데·현대차그룹은 물론 카카오벤처스나 본엔젤스 등의 국내 벤처캐피털이 아세안 현지 스타트업에 대한 투자를 늘리는 이유다. 온라인 중고차 사업을 하고 있는 애론 탄 캐로 대표는 “인도네시아 등은 ‘10년 전 중국’을 보는 것 같다는 말이 나올 정도로 성장 잠재력이 풍부하기 때문에 엄청난 자금이 몰리고 있다”고 말했다.

다만 이 같은 아세안에 대한 ‘장밋빛 전망’에 대해 보다 냉정한 시각을 주문하는 목소리도 크다. 아세안 국가별로 종교와 정치체제가 각각 다르고 사업 환경도 국내와 많이 다르기 때문이다. 아세안 현지 KOTRA 관계자는 “아세안 국가 대부분은 인프라가 잘 갖춰져 있지 않은데다 태국은 높은 인건비, 인도네시아는 종교적 특성 때문에 회사를 운영하기 쉽지 않다”며 “한류 열풍 등으로 아세안 지역에서 ‘친한 감정’이 있기는 하지만 결국 제품 품질과 가격으로 승부를 해야 하는 곳이 아세안”이라고 밝혔다. /자카르타·하노이·양곤·호찌민=특별취재팀 chopin@sedaily.com

*특별취재팀=이상훈 차장, 양철민기자, 고병기기자, 박한신기자, 박효정기자

*위 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 서울경제신문·VN Express(베트남)의 공동 취재를 통해 작성된 기사입니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >