오늘은 ‘퍼플(Purple)’이라는 색깔 이야기로 시작해보겠습니다.

예로부터 빨강과 파랑은 음과 양, 물과 불이라는 식으로 극과 극을 표현하는 색으로 사용됐습니다. 서양에서는 푸른색을 하늘, 즉 신으로 여기고 반대로 붉은 색은 피가 흐르는 인간을 나타낸다고 보기도 했죠. 이런 빨강의 힘과 파랑색의 우아함이 만나 만들어지는 색상이 바로 보라(Purple)입니다. 때문에 보라는 신과 인간의 만남을 의미해 그 자체로 고귀함을 뜻했죠. 귀족, 왕족, 교황, 추기경 등 권위와 권력을 가진 고귀한 자들의 색으로도 널리 알려져 왔습니다.

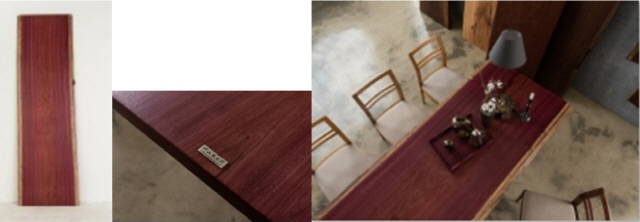

이 같은 퍼플 컬러를 가슴에 품은 나무가 있으니 바로 ‘퍼플하트(학명: Peltogyne purpurea)’입니다. 한자권인 우리나라에서는 ‘자심목’이라 부르기도 하죠.

주로 중앙아메리카와 남미에서 자라며 원산지는 브라질입니다. 자줏빛을 뜻하는 단어인 ‘아마란스(Amaranth)’라고도 불리는데 역시 컬러에서 비롯한 이름으로 보입니다.

나무는 곰팡이와 흰개미를 비롯한 곤충들의 공격으로부터 굉장히 강합니다. 또 무겁고 단단해 변형이 적은 장점도 있죠. 다만 단단한 만큼 건조와 다듬질이 어려워 가구로 제작하기 여간 어렵지 않습니다. 처음 잘라내면 회색과 자줏빛을 띈 갈색이 주로 보이지만 노출 시간이 길어질 수록 보라색이 깊어집니다. 오랫동안 자외선에 노출될 경우 보랏빛을 띄는 암갈색이 된다고 하네요.

나무의 결은 컬이나 웨이브가 있을 수도 있지만 대부분은 시원한 직선으로 뻗는 경우가 많습니다. 특유의 고급스러운 색감 덕분에 감각 있는 소비자들에게 많이 선택됩니다. 다른 나무와 대체하기 힘든 색의 특징이 마니아 층에게 인기를 끄는 듯 합니다.

■부빙가(Bubinga)

다음으로 소개해드릴 나무는 바로 부빙가입니다.

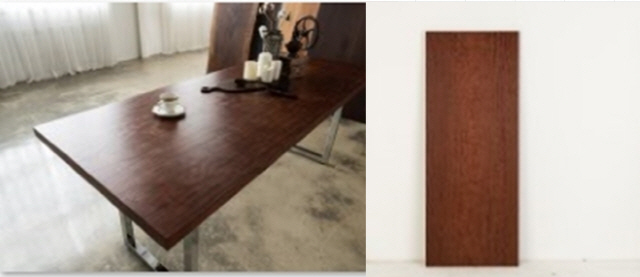

아프리카 고급 목재의 대표 수종 중 하나로 꼽히며 가봉, 카메룬 등 적도 부근에서 주로 생산됩니다. 가봉산을 주로 고급으로 취급합니다.

나무가 자라는 곳은 주로 아프리카 지역이지만 프랑스 사람들이 특히 사랑하는 나무로 손꼽힙니다. 때문에 부빙가의 등급을 매길 때는 프랑스에서 정한 등급 분류를 따르기도 합니다. 특히 프랑스어로 ‘펌리(Pommele)’라고 부르는 ‘양떼구름무늬’의 결이 있다면 아주 고급스러운 대접을 받죠.

국내에서는 L그룹에서 많이 사용하는 나무로 유명합니다. 그룹 계열사 호텔과 백화점의 계단 손잡이나 인테리어 등을 보면 양떼구름무늬가 곳곳에서 보이죠. 혹시 다니시다 문득 눈에 띄시면 애정어린 손길로 한 번 만져보시길 권합니다.

부빙가는 개체 수가 급격히 줄어들고 있고 국제간 거래금지 품종이 되어 앞으로 점점 더 구하기 어렵고 귀해질 고급 수종입니다. 굉장히 무거운 나무로 수축은 중간 정도 되지만 건조 후에는 안정된 상태를 유지한다고 합니다. 압축력도 강하고 탄성도 있습니다. 결정적으로 횡인장강도가 가장 센 나무 중 하나라 거의 쪼개지지가 않습니다. 내구성도 좋고 벌레도 거의 생기지않아 라이브 엣지 우드 슬랩 제품으로 안성맞춤입니다.

마지막으로 앞서 첫 번째 글에서 소개 드렸던 나무 경매행사가 올해 두 번째로 오는 6월 1일 열립니다.

횟수를 거듭할수록 참여자가 많아져서 이미 국내에서 가장 큰 목재경매행사가 됐다고 자부하는 자리입니다. 업계는 물론 국제적으로도 큰 관심을 받고 있죠. 행사에서는 일반 목재를 판매하는 나무 경매는 물론 도마 제작, 우드 버닝 등의 목재 문화를 체험하는 시간도 준비돼 있습니다. 또 고급·희귀 수종을 만날 수 있는 VIP 대상의 경매 행사, 우드아카데미를 졸업한 학생들의 모임인 ‘목우회’에서 제작한 소품 전시회 등 다채로운 즐길 거리가 마련돼 있습니다.

행사는 경기도 안성시 일죽면 방초리 971-4에서 오전 10시 30분부터 오후까지 이어집니다. 녹음이 짙어지는 계절, 나무의 축제와 함께 하시면 어떨지 권해 봅니다.

■최정석은

나무를 사랑하는 20년 경력의 가구장이다. 온라인 인테리어 유통기업인 ‘스튜디오삼익’의 대표이사이자 나무 애호가들 사이 명성 높은 ‘죽산목공소’와 ‘우드아카데미’의 마케터, 강사로도 활약하고 있다. 우드아카데미는 필자가 함께 배우고 강의하는 목재 수업의 이름이자 목재해부학 박사님이신 정연집 선생님을 중심으로 여러 강사진과 회원들이 배움을 나누는 터이다. 필자는 자신이 배운 지식들을 다시 나눈다는 마음을 담아 칼럼 제목을 ‘우드아카데미’로 지었다고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com