세계적으로 불어닥친 전력난으로 알루미늄 가격이 13년 만에 최고치로 치솟고 있다. 알루미늄은 생산원가에서 전기가 절반 가까이를 차지한다. 특히 알루미늄은 맥주 캔부터 스마트폰·전기자동차에 이르기까지 쓰임새가 광범위해 가뜩이나 심각한 인플레이션 리스크를 더 키울 수 있다는 우려가 나온다.

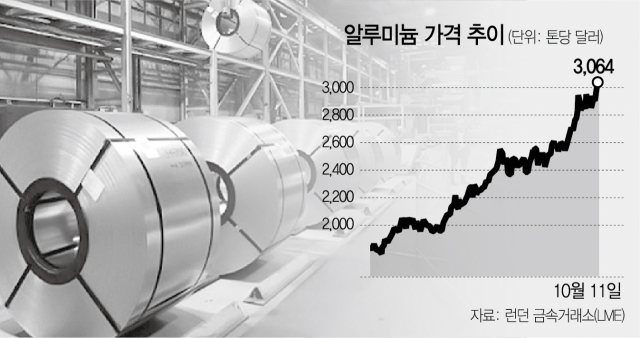

11일(현지 시간) 영국 금속거래소(LME)에서 알루미늄은 전 거래일 대비 3.3% 오른 톤당 3,064달러에 거래를 마쳤다. 이는 금융위기 때인 지난 2008년 7월 이후 최고치다.

중국의 석탄 부족, 유럽 가스 대란이 초래한 전력난이 알루미늄 가격 폭등의 원인으로 분석됐다. 알루미늄은 생산 원가의 40%를 전기가 차지할 정도로 전력 소모가 커 ‘고체 전기’로도 불리는 비철금속이다. 전력난에 따라 전기료가 오르면 알루미늄 생산은 차질을 빚을 수밖에 없다. 블룸버그통신은 이날 “글로벌 에너지 위기가 전력 집약적인 알루미늄 공급을 압박하고 있다”고 분석했다.

실제로 생산 중단 사례도 발생하고 있다. 네덜란드의 유일한 1차 알루미늄 생산 업체인 알델은 원가 상승으로 일부 공장의 경우 내년 초까지 생산 중단이 불가피하다고 최근 현지 매체에 밝혔다. 이에 따라 알델이 올해 세계 최대 규모의 배터리 금속 생산 업체인 스위스 글렌코어에 공급하기로 한 18만 톤 규모의 계약도 취소될 위기에 처했다.

알루미늄은 이미 전부터 탈(脫)탄소 흐름에 따라 공급 압박을 받아왔다. 알루미늄 최대 생산국인 중국은 탄소 감축을 목적으로 2017년부터 매년 알루미늄 등 금속 제련 규모를 4,500만 톤씩 감축해왔다. 대신 생산을 줄인 만큼 외국에서 알루미늄을 수입해 사용한다. 영국 무역 회사 콩코드리소스의 마크 한센 대표는 “현재 중국의 알루미늄 공장 상당수가 생산을 멈춘 상태”라고 전했다.

문제는 알루미늄 수요가 앞으로 커진다는 점이다. 알루미늄은 포장 용기, 캔 등 생활용품부터 스마트폰 등 정보기술(IT) 기기에 이르기까지 사실상 쓰이지 않는 데가 없다. 각국 경제가 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 영향에서 점차 벗어나 재개 속도를 높이게 되면 앞으로 수요가 계속 커질 가능성이 높다. 투자은행인 골드만삭스는 중국 감산과 수요·공급 간 ‘미스 매치’의 영향으로 알루미늄 가격이 단기간에 급등할 수 있다고 지적하기도 했다. 자칫 알루미늄 공급난이 심해지면 각종 소비재 등 완제품 제조에 차질을 빚을 가능성도 배제하기 어렵다.

특히 알루미늄은 전기차와 태양광 패널의 주 소재이기도 하다. 각국이 화석연료에서 재생에너지로 에너지 전환 속도를 높이면서 수요와 가격이 오르는 ‘그린플레이션(그린+인플레이션)’의 주요 대상이 될 수 있다는 의미다. 실제로 이날 LME에서 구리(1.94%)와 아연(2.51%) 등 친환경 경제 전환에 필수인 금속 가격도 알루미늄과 같이 올랐다. 에너지 전환이 이런 금속들뿐 아니라 다른 광물까지 ‘폭식’하며 인플레이션을 자극하고 있기도 하다.

대표적인 것이 반도체와 태양광 패널에 필수인 폴리실리콘으로 폴리실리콘 가격은 최근 30달러 중반대까지 올라 지난해 6월 대비 400%가량 급등했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com