중국이 미국과의 무역협상을 통해 지난달 부과했던 상호 관세를 유예하는 것에 맞춰 일부 기업에 ‘이중 용도 품목’을 이유로 수출을 금지하기로 했던 조치도 연기하기로 한 것으로 확인됐다. 다만 당시 함께 조치했던 희토류 수출 통제는 당국 허가를 받도록 유지하고, 앞서 2월과 3월 미국이 ‘펜타닐’을 구실로 관세를 부과할 때 내놨던 희토류 수출 제한도 이어가는 만큼 희토류를 무기로 한 중국의 대(對) 미국 압박은 이어질 것으로 보인다.

15일 중국 관영통신 신화사에 따르면 중국 상무부는 전날 홈페이지에 미·중 고위급 경제무역 회담의 합의를 이행하기 위해 미국 기업들을 ‘신뢰할 수 없는 기업’과 ‘이중 용도 품목 수출 금지 기업’ 등 목록에 올렸던 보복 조처를 유예하기로 했다고 밝혔다.

중국은 미국의 상호관세 부과에 대응해 지난달 4일과 9일 자국 규정에 따라 17개 기업이 포함된 ‘신뢰할 수 없는 기업’ 목록을 발표했다. 이 목록에 오르면 중국 관련 무역 활동을 할 수 없고, 중국 내 신규 투자도 금지된다. 상무부에 따르면 이들 기업에 대한 보복 조치는 양국이 115%포인트의 관세를 90일간 중단하기로 한 것에 맞춰 유예됐다.

미국 기업 28개에 내렸던 이중 용도(민간용·군사용으로 모두 쓸 수 있는 물자) 품목의 수출 금지도 미뤄졌다. 이날 상무부는 “지난달 4일과 9일 미국 기업 28곳에 내린 이중 용도 품목의 수출 통제 조처를 이날부터 90일간 중단한다”한다고 했다. 상무부는 지난달 4일 공고 21호, 9일 공고 22호를 통해 각각 16개, 12개 미국 기업에 대한 이중 용도 품목의 수출 통제 방침을 공개했다.

중국은 90일간의 유예 의사를 밝혔지만 해당 기업들에 대해 “수출 신청은 심사를 거쳐 규정에 맞는 경우 허가할 것”이라며 단서를 달았다.

다만 상무부는 희토류 수출 통제 부분의 유예 여부에 대해 구체적으로 언급하지 않았다. 앞서 상무부는 공고 21호를 발표하며 사마륨, 가돌리늄 등 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제를 시행한다고 발표했다. 이는 ‘수출 금지’에 비해 수위가 한 단계 낮은 ‘수출 허가’를 명시한 조치지만 사실상 희토류 반출을 제한하겠다는 의미나 다름 없다.

중국 상무부는 이날 희토류 등을 포함한 ‘전략 광물 수출 전 과정 통제 강화’ 방침도 내놔 희토류 제한 카드로 미국을 압박하겠다는 의사를 숨기지 않았다. 상무부 대변인은 “전략 광물의 수출 통제는 국가 안보와 이익에 직결되는 사안”이라며 “전략 광물의 불법 유출 방지를 위해서는 각 단계에 대한 통제가 필요하다”고 밝혔다. 전략 광물에 대한 상시 관리 시스템도 강화하겠다고 밝혔다.

아울러 중국은 2월 금지했던 희토류 수출 통제도 이어가겠다는 방침을 재확인 했다. 린젠 중국 외교부 대변인은 14일 정례 브리핑에서 미국이 합성 마약인 펜타닐 문제를 구실로 남겨둔 관세에 대한 중국의 보복 조치는 유지된다고 강조했다. 그는 “미국은 펜타닐을 구실로 중국에 대해 부당하게 두 차례의 관세를 부과했고 중국은 즉시 관세와 비관세 조치를 포함한 반격 조치를 취해 자신의 정당한 권익을 확고히 수호했다”며 “이러한 반격 조치는 여전히 유효하다”고 강조했다.

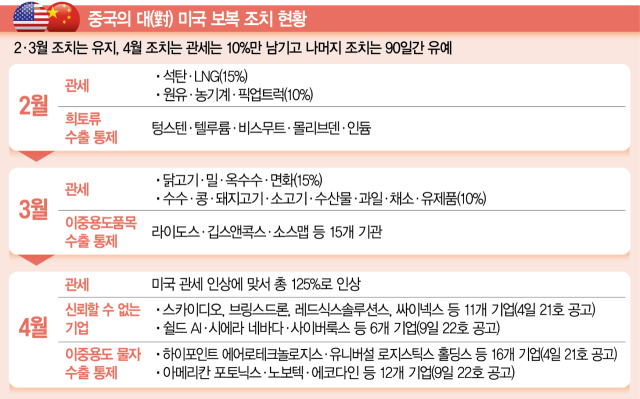

미·중 양국은 지난 12일 발표한 공동성명을 통해 관세를 각각 115%포인트 인하하기로 합의했으나 미국은 펜타닐 문제에 대해 중국이 협조하지 않고 있다는 이유로 지난 2∼3월 각각 10%씩 두 차례 부과한 관세는 그대로 남겨뒀다. 중국은 2월 미국의 10% 관세 부과에 대응해 미국산 석탄과 액화천연가스(LNG)에 15%, 원유·농기계·픽업트럭·고배기량 자동차에 10%의 추가 관세를 부과하고 텅스텐·텔루륨 등 5가지 핵심 광물에 대한 수출 통제에 나섰다. 이어 3월에 미국이 다시 10%의 관세를 추가하자 중국은 미국산 농·수·축산품에 10∼15%의 관세를 부과하고 방산 분야 등 일부 미국 기업들에 대한 수출 통제도 실시했다.

다른 조치들에 비해 희토류 등 핵심 광물에 대한 수출 통제로 인해 미국이 받는 압박이 크다는 지적이 나온다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 존 하위카위 스톰크로캐피털 대표와의 인터뷰를 통해 "미·중 협상이 (희토류 공급에) 장기적 안정을 가져올지와 관계없이, 언젠가는 중국으로부터 희토류 공급이 불가능해질 수 있다는 인식이 확산하고 있다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bright@sedaily.com

bright@sedaily.com