정부가 6·3 대통령 선거일에 미국 알래스카에서 열리는 ‘에너지콘퍼런스’에 참석한다. 행사 일정이 선거와 겹치지만 미국과의 에너지 협력이 한미 관세 협상에서 주요 의제 중 하나인데다 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 투자에 대한 미국 측의 관심이 커 고심끝에 참석키로 했다. 다만 민간 기업들은 여전히 투자에 난색을 보이고 있어 미국과 합의점을 찾기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.

28일 정부 및 업계 관계자에 따르면 산업통상자원부와 한국가스공사 관계자들은 다음 달 3~5일(현지 시간) 미국 알래스카 앵커리지에서 열리는 에너지콘퍼런스에 참석한다. 새 정부 출범 시기와 겹쳐 대외 행보를 하기 민감한 시점이지만 미국 측의 압박에 초청을 무작정 거절하기도 어렵다고 판단한 것이다. 정부는 콘퍼런스 참석을 전제로 대표단 수석을 실장급으로 할지 국장급으로 할지 최종 고심 중인 것으로 알려졌다.

알래스카주가 주최하는 이번 행사는 태양력·풍력·원자력 등 다양한 에너지원을 안건으로 다루고 있지만 사실상 알래스카 LNG 프로젝트를 띄우기 위해 기획됐다는 평가가 지배적이다. 행사에는 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 더그 버검 내무부 장관, 리 젤딘 미국 환경보호청장 등 미국의 자원 개발 계획 및 인허가를 관장하는 주요 고위급 관료들이 모두 참석할 예정이다. 라이트 장관은 콘퍼런스에서 “미국의 에너지 주도권을 회복하는 데 알래스카의 에너지 잠재력이 중요한 역할을 할 것”이라고 강조할 예정이다.

미국은 이미 압박 수위를 높이고 있다. 알래스카주는 일찌감치 LNG 프로젝트 투자 후보군으로 올린 한국·일본·대만 관계자를 모두 행사 초청 대상에 올렸다. 도널드 트럼프 대통령도 올 3월 상하원 의회 합동 연설에서 “일본·한국, 그리고 다른 나라들이 우리의 사업 파트너가 되기를 원하고 있다”며 노골적으로 투자를 요구했다.

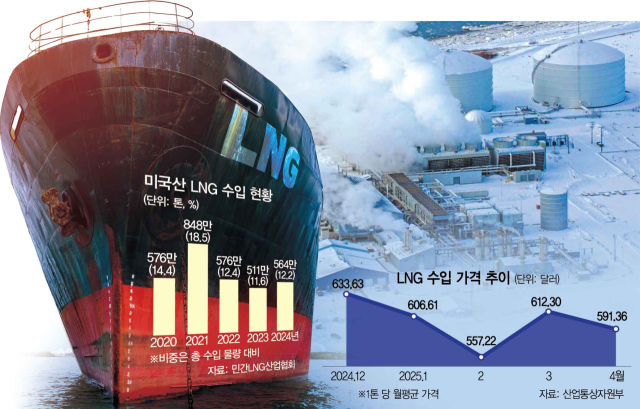

일각에서는 자원 공급망 다변화 관점에서 알래스카 LNG 프로젝트 투자를 고려할 필요가 있다고 주장한다. 알래스카 LNG 프로젝트는 주를 종으로 가로지르는 약 1300㎞ 길이의 파이프라인을 건설해 북극권에서 채굴한 가스를 부동항인 앵커리지 인근으로 옮겨 수출하는 사업이다. 앵커리지에서 한국까지는 수송 기간이 7~9일에 불과한 데다 파나마운하·믈라카해협처럼 운송로가 막힐 염려가 없다는 것이 장점이다. 미국이 관세 협상에서 무역 적자 해소를 중요하게 다루고 있는데 미국산 LNG 수입을 확대하면 효과적으로 적자 폭을 줄일 수도 있다.

문제는 거주 인구가 거의 없는 북극권에 채굴 설비와 파이프라인을 건설하는 공사 난도가 상당하다는 점이다. 알래스카 측은 투자 비용을 440억 달러(약 60조 5000억 원)로 추정하고 있지만 민간 업체들은 최근 건설비 상승세와 공사 기간 연장 가능성을 고려하면 사업비가 100조 원 이상으로 증가할 가능성이 있다고 본다. 이에 알래스카 LNG 프로젝트는 십수 년 전 처음 제안됐음에도 아직 투자처를 찾지 못한 상황이다.

이에 민간 기업들은 미국 측의 잇따른 러브콜에도 여전히 주저하고 있다. 업계 관계자는 “막대한 자본을 투자해야 하는 기업 입장에서 섣불리 결정하기 쉽지 않다”며 “자칫 프로젝트가 장기화될 경우 회사 재무 상황 전체를 악화시키는 요인이 될 수도 있다”고 설명했다. 한국과 함께 투자 대상으로 꼽힌 일본과 대만 기업들도 같은 이유로 프로젝트 참여 여부를 두고 난색을 보인 것으로 알려졌다.

정부 역시 알래스카 LNG 프로젝트 개입 범위를 두고 고민을 이어가고 있다. 한 정부 관계자는 “알래스카산 LNG를 구매하는 것 자체는 공급망 다변화에 유리하지만 투자는 또 다른 이야기”라며 “전체적인 관세 협상과 연계해 판단해야 할 사안”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com