阿·중남미·印 등 '기회의 땅'으로… 무역영토 더 넓힌다<br>美 등 선진국 경제 침체 불구 수출비중 50%넘어 편중 여전<br>'무역 2조달러' 도약 위해선 맞춤형 제품·현지화 전략으로<br>신흥시장 지속적 개척 나서야

지난 2009년 6월23일 현대자동차 울산공장 선적부두. 현대차의 수출용 아반떼 한 대가 이집트행 컨테이너선에 몸을 싣자 감격의 박수 소리가 터져나왔다. 현대차가 과거 '포니'로 아프리카 땅을 밟은 지 33년 만에 수출 누계 100만대를 넘어서는 순간이었다.

그로부터 약 2년반이 지난 지금 현대차는 '검은 진주'로 불리는 아프리카대륙에서 세계 1위 자동차 브랜드를 넘보고 있다. 아프리카에서 가장 수요가 많은 이집트ㆍ남아공 등 주요 5개국에서 1~8월 9만5,151대(점유율 12.9%)를 팔아 9만4,159대(〃 12.8%)의 도요타를 앞질렀다. 조만간 아프리카가 '세계 1위 자동차 브랜드'라는 현대차의 오랜 꿈을 실현시켜줄 최초의 대륙이 될 것으로 전망된다.

아프리카 성공 신화는 비단 현대차에만 국한된 얘기가 아니다. 현재 IT산업의 핫이슈인 스마트폰 시장을 선도하고 있는 삼성전자는 아프리카에서 가장 눈부신 성장을 기록하고 있다. 삼성은 올해 아프리카 스마트폰 시장에서 전년 동기 대비 무려 966%의 신장률을 달성하고 있다. 지난해 73.6%의 점유율로 압도적인 1위를 차지했던 노키아가 올 3ㆍ4분기 28.6%로 추락한 반면 같은 기간 삼성은 2.1%에서 21.8%로 점유율이 10배 넘게 늘어나며 노키아를 무섭게 추격하고 있다.

지속적인 투자와 철저한 현지화 전략을 통해 브라질의 국민 브랜드로 자리매김한 LG전자 역시 신흥시장 개척의 대표적 성공 사례다. 1995년 브라질 시장에 처음 도전장을 내민 LG전자는 불과 16년 만에 현지 가전시장의 톱 브랜드로 우뚝 섰다. 브라질의 무한한 성장성에 과감히 베팅한 결과다.

브라질이 1999년 외환위기와 2002년 환율파동을 잇따라 겪게 되자 일본의 소니 등 해외 기업들은 서둘러 현지시장에서 철수했다. 하지만 LG는 정반대로 2001년부터 9년간 브라질의 명문 축구클럽 '상파울루FC'의 공식 스폰서로 나서는 등 공격적인 현지화 마케팅을 전개했다. 그 결과 LG는 지난해 LCD TV 1위(점유율 26.8%)와 PDP TV 1위(60.6%)는 물론 모니터와 홈시어터 분야에서도 1위를 독차지했다. 브라질 소비자들의 마음을 사로잡은 것이다.

글로벌 경기침체 우려에도 불구하고 우리나라가 올해 무역 1조달러를 달성할 수 있었던 데는 신흥시장의 역할을 컸다. 일등공신이라 해도 과언이 아니다. 경기불황으로 북미와 유럽 등 선진국 시장이 얼어붙었지만 한국 기업들은 떠오르는 신흥시장 개척을 통해 위기를 정면으로 돌파해낸 것이다. 과거 아프리카뿐 아니라 중남미ㆍ인도 등 이른바 '기회의 땅'으로 불리는 신흥시장 개척을 위해 오랫동안 씨를 뿌려오지 않았다면 이 같은 결실은 힘들었을 게 뻔하다.

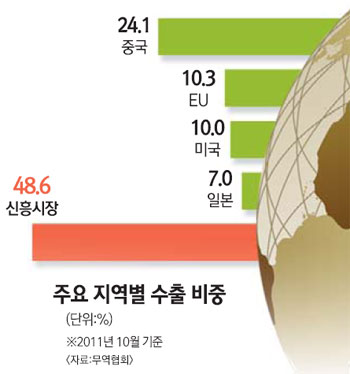

전문가들은 우리나라가 무역 1조달러를 넘어 2조달러로 또 한번 도약하기 위해서는 기업들이 더욱 왕성하게 신흥시장의 한국 영토를 넓혀야 한다고 힘줘 말하고 있다. 삼성ㆍ현대차ㆍLG 등 일부 글로벌 대기업뿐만 아니라 다른 대기업과 중소기업들이 신흥시장을 새로운 성장엔진으로 만들어야 한다는 지적이다. 이은미 무역협회 수석연구원은 "우리나라는 여전히 전체 수출 가운데 미국과 중국ㆍ유럽 등 주요국에 대한 비중이 50%가 넘는 편중된 구조"라며 "이러한 환경 속에서 올해 무역 1조달러 시대를 넘어 1인당 국내총생산(GDP) 4만달러에 도달하기 위해서는 무엇보다 지속적인 신흥시장 개척이 필수 과제"라고 말했다.

실제로 2000년대 들어 신흥시장의 성장세는 이미 선진국 시장을 압도하고 있다. 글로벌 경제위기가 불어 닥친 2009년 선진국 경제가 3.2% 감소한 반면 신흥국은 2.4% 증가했다. 세계경제 성장의 원천이 신흥국으로 옮겨가고 있는 것이다.

이에 맞춰 글로벌 기업들은 신흥국에서의 사업비중을 크게 높이고 있다. 도요타는 2002~2009년 일본ㆍ북미ㆍ유럽 이외 지역의 매출 증가율이 연평균 21.7%를 기록, 전체 증가율 4.9%를 크게 상회했다. 같은 기간 GE 역시 미국ㆍ유럽 이외 지역의 매출 증가율이 12.3%로 전체 증가율(4.9%)를 압도했다.

이장균 현대경제연구원 수석연구원은 "선진국 시장이 장기침체에 빠질 것으로 우려되는 반면 신흥국 시장은 지속적인 경제성장을 위한 매력적인 대안이 될 수 있다"며 "다만 신흥국에 맞춰 개발된 제품과 현지화 전략을 통해 새로운 성장동력을 창출하는 기회로 활용해야 한다"고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >