|

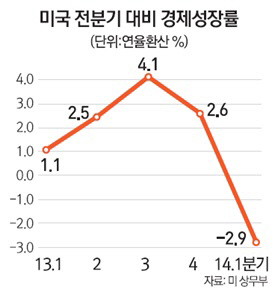

미국의 올해 1·4분기 경제성장률이 예상치를 크게 밑돌며 글로벌 금융위기가 덮친 지난 2009년 1·4분기 이후 최저치로 떨어졌다. 그러나 시장은 지난 겨울 혹한에 따른 일시적 충격이라고 보면서 2·4분기에는 견조한 회복세로 돌아설 것으로 전망했다.

미 상무부는 25일(현지시간) 연율환산 기준 1·4분기(1~3월) 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 2.9% 하락했다고 확정 발표했다. 지난달 발표했던 수정치(-1.0%)보다 무려 1.9%포인트나 더 떨어진 수치로 전문가들이 예상했던 -1.8~-1.7%에도 크게 못 미친다. 상무부에 따르면 GDP 확정치와 수정치 간의 격차가 이처럼 크게 벌어진 것은 확정치 집계를 시작한 1976년 이후 처음이다. 미국은 분기별 GDP를 예상치·수정치·확정치로 구분해 세 번 발표한다.

우선 지난 분기 경제성장률을 갉아먹은 가장 큰 요인은 수십년 만에 미국을 덮친 혹한이다. 로이터통신은 전문가들의 분석을 인용해 날씨로 인한 성장률 감소분이 1.5%포인트라고 설명했다. 여기에 정부 예상보다 헬스케어 지출액이 낮게 나왔고 이에 따라 개인소비 증가가 크게 둔화된 것이 수정치를 턱없이 밑돈 요인이라는 게 외신들의 분석이다. 미 GDP의 3분의2를 차지하는 소비지출 규모는 전분기 대비 1.0% 늘어나는 데 그쳤다. 역시 상무부가 지난달 공개한 수정치(3.1%)를 현저히 하회한다. 이 밖에 당초 6.0% 감소한 것으로 잠정 집계됐던 수출이 8.9% 감소로 낙폭이 커진 점도 성장률 하락 배경으로 지목됐다.

그럼에도 전문가들은 최근 소비 및 고용지표들이 호조를 보인 점을 고려하면 2·4분기에는 분위기가 반전될 수 있다고 전망했다. 러셀 프라이스 아메리프라이스파이낸셜 선임 분석가는 "지난 분기 성장률 지표가 미 경제의 진짜 체력을 반영한다고 생각하지 않는다"고 말했다. 그는 "고용이 활기를 띠면서 임금상승 조짐을 보이고 있고 이는 전반적인 소비증가로 이어질 것"이라고 진단했다. 전문가들은 미국 경제가 2·4분기에 최대 3.6% 성장할 수 있다고 내다봤다.

실제로 이달 초 발표된 5월 실업률은 6.3%로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치(6.5%)보다 낮은 상태를 이어갔다. 특히 주택거래 활성화로 건설경기가 살아나며 고용시장에도 훈풍이 계속 불 것이라는 기대가 많다. 앞서 상무부가 발표한 5월 신규주택 판매건수는 전월비 18.6% 늘었다. 이는 2008년 4월 이후 6년 만의 최대치다. 5월 소비자물가지수(CPI)도 전년동기 대비 2.1% 증가해 일부에서는 인플레이션 논란마저 일고 있다.

다만 이 같은 경기지표 호조에도 1·4분기 깜짝 마이너스 성장의 충격이 이어질 경우 2·4분기 성장에 악재가 될 수 있다는 우려도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 올 들어 기업재고 등의 지표가 기대에 못 미친 점을 감안하면 상반기 경제성장률이 2009년 상반기 이후 지속된 평균 2%에 미치지 못할 수 있다고 내다봤다. 지난해 하반기에 경제성장을 견인했던 기업재고의 경우 지난 분기에는 GDP에 1.7%포인트나 마이너스가 됐고 수출도 성장률을 1.53%포인트 깎아 먹었다. 지난달 내구재 주문도 방위산업 부문의 자본재 주문이 31.4% 급감한 여파로 전월비 1% 줄었다.

전문가들은 향후 미국 경제전망을 확인할 지표로 26일 발표될 5월 개인소비지출(PCE) 증감률을 주시하고 있다. 블룸버그에 따르면 연준의 물가지표로 활용되는 근원 PCE는 전년비 1.6% 상승한 것으로 예상된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >