NH투자증권(005940)이 발행어음 판매를 시작한 가운데 한국투자증권과 미래에셋대우(006800)가 ‘3% 역마진’ 상품으로 공격적인 마케팅에 돌입했다. 한투증권이 발행어음 1호 증권사답게 3% 수익률의 특판 발행어음을 내놓은 데 맞서 발행어음 업무를 시작하지 못한 미래에셋대우는 종합자산관리계좌(CMA)를 3%대에 내놓았다. 제재가 풀린 발행어음 업무를 인가받는 KB증권 역시 단기금융 업무 인가 작업에 착수하겠다는 방침을 밝히며 시장 선점 싸움이 치열해질 것으로 전망된다.

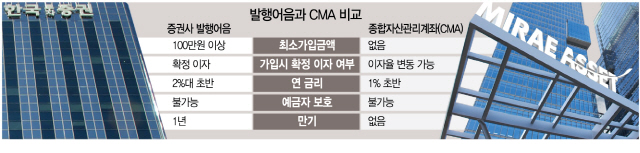

3일 NH투자증권은 일정 기간 약정형 상품인 ‘NH QV 발행어음’을 2일부터 판매했다. 1년 만기 상품인 ‘NH QV 발행어음’의 수익률은 2.3%, ‘NH QV 적립형 발행어음’은 2.5%다. 가장 먼저 발행어음 판매를 시작한 한투증권은 최근 금리 3%대의 특판 발행어음을 출시했다. 일반 1년물 발행어음의 연간 금리가 2.3%임을 고려하면 매우 높은 수준이다. 한투증권은 자체적인 기준으로 평가해 기여도가 높은 고객들에 한해 가입을 권유하고 있다.

미래에셋대우는 최근 네이버와 손잡고 기존보다 금리를 3배 높여 3%의 CMA 상품을 출시했다. 그전까지 미래에셋대우의 CMA 상품 금리는 1.1%지만 이 상품은 하루를 맡겨도 3%의 이자를 챙길 수 있다. 상품이 출시되자마자 고객들의 문의가 쏟아지며 화제가 됐다. 이 상품은 1인당 300만원 한도로 6개월까지 적용되며 6개월 이후에는 다시 1.1%로 떨어진다. 3%대 금리를 적용하는 CMA 특판상품은 과거 삼성증권 등 일부 증권사에서 내놓은 적이 있지만 주로 3개월 안팎으로 짧은 기간만 적용해서 6개월은 이례적이라는 평가가 나왔다.

금융투자업계에서는 두 증권사가 역마진을 감수하고라도 상품을 출시한 점을 주목한다. 금융당국은 초대형 투자은행(IB)에 힘을 실어주겠다며 발행어음 사업을 추진했지만 정작 인가를 받은 곳은 한투와 NH에 불과하다. 주도권을 쥔 증권사들은 자체신용으로 발행한 발행어음으로 자금을 모아 기업금융·부동산 투자 등에 활용하며 조달과 운용에 대해 시너지 효과를 낼 수 있다. 한투증권은 발행어음 업무를 시작한 지 6개월이 지나지 않아 판매규모가 2조5,000억원을 훌쩍 넘기며 시장을 독주하고 있다. 그러나 NH투자증권이 증권업계에서 최고 수준의 신용등급을 갖췄다는 점을 내세워 발행어음 업무를 시작했고 업계 최초로 금리 2.5%인 1년 적립형 상품까지 내놓자 이를 의식한 한투증권이 역마진 발행어음을 내놓았다는 설명이다. 특히 NH투자증권의 1년물 수익률은 한투와 같은 수준이지만 6개월에서 1년물까지는 0.2%포인트~0.3%포인트 정도 더 높다.

미래에셋대우 역시 상황은 비슷하다. 금융투자업계에서는 증권사가 판매하는 CMA 상품은 최대 1.5~1.8% 이상 금리를 제공하면 그만큼 역마진이 난다고 분석한다. 선착순 15만명에게 제공하기 때문에 미래에셋대우 입장에서는 최대 4,500억원의 자금에 대해 1.5% 이상 비싼 이자를 치르는 셈이다. 이 상품은 네이버 가입자만 비대면계좌를 개설해 가입할 수 있지만 가입 과정에 필요한 시스템은 미래에셋대우가 제공한다. 네이버 입장에서는 비용을 들이지 않고 고객을 확보할 수 있다.

업계 관계자는 “미래에셋대우의 입장에서는 한투증권의 고객 풀이 위협적이라 발행어음을 견제하기 위해 역마진 CMA를 내놓았을 것”이라며 “소소한 금리 혜택에도 만족감을 느끼는 고액자산가들의 입맛을 사로잡겠다는 계획”이라고 말했다.

일각에서는 미래에셋대우의 CMA가 발행어음에 비해서도 운용의 폭이 좁아 역마진 가능성이 더욱 높다는 의견을 내놓고 있다. 발행어음은 모험자본 투자를 위해 도입했기 때문에 기업금융과 관련해 다양한 투자가 허용돼 있지만 CMA는 RP 등 수익률이 낮고 안정적인 투자로 제한된다. 발행어음 시장에서 금리 2% 중후반대를 제시하며 고객 모시기에 나서면서 출혈을 감수하고 맞대응하는 셈이다. 이에 대해 미래에셋대우 관계자는 “네이버페이에서 개설한 cma는 쇼핑 및 우대금리 혜택까지 드리기 위한 고객서비스 차원에서 진행된 것”이라고 말했다.

한투증권 관계자 역시 “올해 들어 처음 특판 발행어음을 출시하게 됐다”며 “NH투자증권이나 후발주자들을 염두에 둔 것이 아니라 수익 기여가 목적”이라고 설명했다.

/박시진·임세원기자 see1205@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

see1205@sedaily.com

see1205@sedaily.com