직장인 박모(30)씨는 최근 중국 알리익스프레스에서 10만 원 짜리 가죽 가방을 주문했다가 난처한 일을 겪었다. 해당 물품의 국내 통관을 처리하는 관세법인으로부터 ‘귀하가 구매한 물품이 가품 판정을 받아 전량 폐기하겠다’는 메시지를 받은 것이다. 우여곡절 끝에 환불을 받기는 했지만 서류를 제출하고 온라인 상에 정보를 기입하는 등의 절차가 여간 번거로운 일이 아니었다. 박씨는 “짝퉁인지 알고 샀지만 물건 자체를 못 받게 될지는 몰랐다”며 “환불 받기까지 받은 스트레스를 생각하면 화가 난다”고 말했다.

알리·테무 등 중국발 해외 직구 플랫폼을 통해 국내로 유입되는 짝퉁 제품이 증가하면서 이에 비례해 소비자 피해 사례도 늘어나고 있다. 법적 미비와 적용의 한계, 관리 의지를 안 보이는 플랫폼, 대응 인력이 부족한 세관, 짝퉁임을 알고도 거래하는 소비자 등의 요인이 복합적으로 맞물려 짝퉁 범람 악순환의 고리가 끊기지 않고 있다는 지적이다.

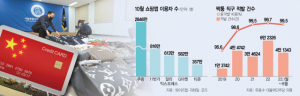

22일 유동수 더불어민주당 의원이 지난달 관세청으로 제출 받은 자료에 따르면 지난해 특송화물 목록통관(직구 물품이 반입되는 방식) 과정에서 지식재산권 침해로 적발된 건수는 6만 2326건으로 2018년 대비 499% 폭증했다. 올해의 경우 8월까지 적발된 건수만 4만 1343건에 달한다. 이 같은 추세라면 올해 적발 건수가 10만 건을 넘어설 수도 있을 것이라는 관측이 나온다. 작년 적발된 짝퉁의 99.7%는 중국발이었다.

이처럼 국내에 중국발 짝퉁이 대량으로 유입되게 된데는 알리와 테무의 약진이 결정적인 영향을 미쳤다. 웹 분석 서비스 업체 와이즈앱·리테일·굿즈에 따르면 지난달 알리의 이용자수 613만 명으로 582만 명인 G마켓을 제치고 2위 올라섰다. 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스 마케팅클라우드에 의하면 전월 대비 쇼핑 앱 월간 사용자 수(MAU) 증가 1위는 57만 3900명이 늘어난 테무였다.

알리·테무를 통해 다량의 짝퉁이 국내로 들어오고 있지만 문제는 완전히 차단할 수 있는 실효성을 갖춘 수단이 없다는 것이다. 국회는 현재 오픈마켓 사업자 등으로 하여금 인력과 기술을 갖추고 짝퉁 여부를 확인하도록 하고 거래 취소 등의 필요한 의무 조치를 취하지 않은 오픈마켓 사업자에게 1000만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용의 상표법, 전자상거래법 개정안 입법을 추진 중이다. 아직 본격적인 논의는 이뤄지지 않고 있지만 설령 ‘짝퉁 차단법’이 만들어진다 하더라도 해외 사업자의 경우 법을 적용하기 힘들다는 게 중론이다.

업계에서는 알리의 관리 강화 의지에 대해서도 의문을 제기한다. 알리는 9월 짝퉁에 대해 무관용 원칙을 적용해 짝퉁 셀러의 업로드를 차단하고 계정을 폐쇄하겠다고 공언했다. 하지만 두 달이 지난 현재까지도 홈페이지에는 여전히 주요 인기 브랜드 짝퉁이 버젓이 거래되고 있는 실정이다.

짝퉁인 것을 알면서 구매하는 소비자가 있다는 점도 짝퉁 범람의 주요 요인이다. 이커머스 업계의 한 관계자는 “10~20% 정도의 가격 차이는 유통 과정에서 빠질 수 있는 금액이라 볼 수 있지만 적게는 50%, 많게는 90%까지 싼 것은 짝퉁이라고 보면 된다”며 “해외 직구족 중에 그 걸 모르는 소비자는 사실 없을 것”이라고 지적했다. 중국발 짝퉁의 유입을 막을 수 있는 유일한 방법은 세관의 적발이지만 해외 직구가 폭증하는 상황에서 야간 근무를 늘리고 인력을 일부 증원 한다고 하더라도 전체 짝퉁을 걸러내는 것은 불가능할 것이라고 업계는 입을 모은다.

전문가는 외교적 해법 모색을 제안했다. 이은희 인하대 소비학과 교수는 “중국 쇼핑몰은 신뢰도 제고를 위해 짝퉁을 거르는 시스템을 구축해야 한다”며 “관세청이 플랫폼 사업자에게 협조 공문을 보내는 등의 노력도 필요할 것”이라고 조언했다. 이어 “중국 정부와 국제 공조를 통해 거래 차단 등의 조치를 취하는 방법도 생각해볼 수 있다"고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jhlim@sedaily.com

jhlim@sedaily.com