|

"금융 상층부 5년만에 대규모 변화 오나"

과거 금융산업은 고작해야 비자금 사건이 일어날 때나 정치적으로 연결됐다. 그만큼 금융업에는 순수함이 남아 있었다. 금융이라는 업종이 제조업에 비해 워낙 협소한 탓도 있었지만 규모는 작아도 금융에만 일평생 몸을 바쳐온 사람들이 최고경영자(CEO)로 올라섰던 이유가 컸다. 그런데 현 정부 들어 금융은 극심하게 '정치화'됐다. 대형 금융지주회사의 수장을 비롯해 핵심 CEO 상당수가 대통령과 끈이 닿거나 대통령 주변의 인사들과 연결고리를 통해 자리에 올랐기 때문이다.

정권 마지막 해인 새해, 금융권은 요즘 상층부의 대규모 변화 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 불행한 현실이지만 정치적 색채로 자리에 올라선 만큼 정권과 함께 명운을 같이할 것이라는 뜻이다. 올해 금융권의 가장 큰 화두가 정치권의 외풍에 따른 'CEO 리스크'가 될 것이라는 예상이 나오고 있는 것도 같은 줄기다.

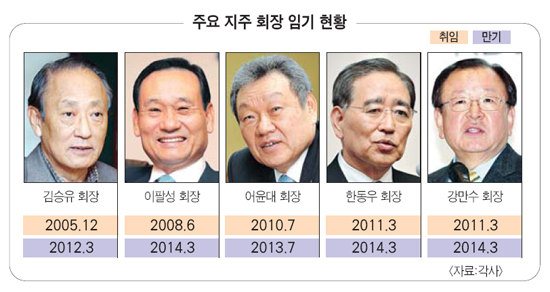

◇금융권 다시 외풍 타나=당장 CEO 리스크가 불거지는 곳은 하나금융이다. 김승유 회장의 임기가 3월로 끝나서다. 외환은행 인수를 눈앞에 두고 있는 시점에서 김 회장의 퇴진은 그룹 전체가 흔들릴 수 있는 중대한 일이다.

이 때문에 금융권에서는 김 회장이 최소 1년 더 연임하지 않겠느냐는 전망이 지배적이다. 문제는 고려대 동문으로 이 대통령의 측근이라는 '낙인'이다. 김 회장은 약 40년간 금융권에 몸을 담아온 인물이지만 정권교체 등이 이뤄지면 직간접적으로 영향을 받지 않겠느냐는 분석이 제기된다.

이명박 정부 출범과 함께 초대 기획재정부 장관을 지낸 강만수 회장이 있는 산은도 관심사다. 강 회장은 대통령실 경제특별보좌관, 국가경쟁력강화위원회 위원장을 지낼 만큼 이 대통령의 최측근 인사다. 지난해 3월에 취임해 오는 2014년에야 임기가 만료되지만 올해 선거 결과에 따라 내년 이후 거취에 영향을 받게 될 가능성이 높다. 국책금융기관의 경우 같은 당에서 집권하더라도 새 정권이 들어서면 보통 재신임을 묻는다.

같은 방식으로 최근 금융권에서는 이팔성 회장과 어윤대 회장에 대해서도 'CEO 리스크'를 언급하는 이들이 늘고 있다. 정당한 공모절차를 거쳐 임명됐지만 야당과 시민단체 등에서 이번 정권의 '낙하산 인사'로 분류, 집중공격하고 있기 때문이다.

일각에서는 황영기 전 KB금융지주 회장 사태를 예로 들며 금융권 실세들이 '출구 전략'을 세워야 하는 것 아니냐는 말까지 나돈다. 황 전 회장은 우리은행장 재직시절 파생상품 투자손실 문제를 이유로 금융감독원의 집중검사 끝에 지난 2009년 결국 옷을 벗었다. 당시 업계에서는 황 회장이 "모피아의 영역(금융위원장)을 넘보려고 했다가 당했다"거나 "금융권 실세들의 암투에 희생됐다"는 말이 파다했다.

대형 금융지주회사의 회장들도 정권이 바뀌면 같은 방식으로 어려움을 겪을 수 있다는 것이다. 국책은행인 기업은행ㆍ수출입은행도 상황은 비슷하다. 금융권의 고위관계자는 "정권 차원에서는 금융권 수장은 주인도 없는데다 영향력도 막강해 보은인사를 할 수 있는 최고의 자리"라며 "스스로 물러나지 않으면 금감원 등을 동원해 억지로 끌어내리려 할 것"이라고 했다.

◇CEO 리스크 최소화해야=전문가들은 금융은 절대로 정치바람을 타면 안 되는 곳이라고 입을 모은다. 실제 강정원 전 국민은행장은 선진연대 등 정치권에 줄을 대 연임을 하려 했지만 인사와 대출청탁으로 조직문화는 무너졌고 2010년에는 883억원(지주기준)의 순이익을 내는 데 그쳤다.

이 때문에 내부 인물 중 차기 CEO를 할 수 있는 인물을 미리미리 키워둬야 한다는 지적이 나온다. 금융 당국이 지난해 12월 금융사 지배구조에 관한 법을 입법예고한 것도 같은 맥락이다. 제2의 신한 사태를 막고 CEO 유고시에도 경영공백이 생기지 않도록 승계과정을 만들게 한 것이다.

금융권 관계자는 "애초부터 정권 측 인사보다는 금융권 관계자들이 CEO를 맡는 관례가 정착돼야 할 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >