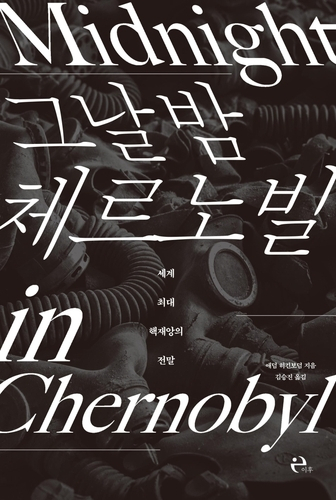

1986년 4월 26일 새벽 1시 25분 경. 짙은 어둠을 뚫고 구소련 키예프 주의 체르노빌 원자력발전소에서 쿵 하는 소리가 두 번 들렸다. 곧이어 원자로 4호기 위로 검은 연기가 피어올랐고 불꽃과 잔해들이 폭포수처럼 쏟아져 나왔다. 150m 길이의 환풍 굴뚝 전체가 아래에서 비추는 희한하고 차가운 빛으로 번쩍였다. 영국의 프리랜서 저널리스트 애덤 히긴보덤이 신간 논픽션 ‘그날 밤 체르노빌’에서 묘사한, 역사상 최악의 원전 참사가 벌어진 순간의 모습이다.

다음 달 26일로 35주기를 맞는 체르노빌 원전 폭발사고는 여전히 현재진행형이다. 발전소의 안전은 지금까지도 확보되지 않았고, 사고로 오염된 주변 지역은 여전히 황폐하다. 방사능에 피폭된 생존자와 지역 주민들의 고통도 여전하다. 사고 자체는 끔찍한 악몽의 상징처럼 남았지만, 그 원인과 해결 과정은 제대로 알려지지 않았다.

이에 저자는 각종 자료를 토대로 정확한 사실관계를 정리해 나간다. 책은 꼼꼼한 취재를 토대로 사고 원인과 결과를 되살려 내며, 구소련 당국의 비밀주의와 정치적 선동이 최악의 재앙에 어떤 영향을 미치고 진실을 가려 왔는지를 파헤친다.

저자는 2006년 체르노빌 사고 20주기 기사를 쓰기 위해 취재를 시작한 이후로 10년 이상 이 주제에 매달렸다. 기밀이 해제된 공산당 정치국 회의록과 사고를 경험한 사람들의 회고록, 과학자들의 조사 보고서와 연구 논문, 일반인들의 사진과 일기 및 편지 등의 방대한 자료를 참조했다. 체르노빌 현지를 직접 방문한 것은 물론 생존자를 비롯해 수많은 사람들을 인터뷰했다. 원전에서 일하는 젊은 소장과 엔지니어들, 사고 후 오염 물질을 없애는 작업과 대규모 주민 이동을 지휘한 당국자들, 평범한 시민들의 목소리가 책에 그대로 담겨 있다.

저자는 사고 당시 원전 관계자들의 책임에 비해 이를 은폐하고자 한 구소련 당국의 행적은 부각되지 않았다고 지적한다. 그는 “사고의 원인이 된 원자로 자체의 설계 결함, 소비에트 원자력 프로그램의 실패, 비밀주의, 과학자들의 오만 등은 오랫동안 제대로 알려지지 않았다”고 주장한다. 책은 구소련 당국이 어떻게 원자로 자체의 결함을 은폐하며 사고를 당시 관계자들의 책임으로 몰아갔는지 보여 준다. 사고 직후 방사능이 확산하고 있다는 사실을 숨기고 사람들을 안심시키기 위해 방사능이 가득한 거리에서 메이데이 퍼레이드를 강행할 것을 주장하기도 한다. 사고 후 지역 주민들의 암 발생률이 높아지자 “실제가 아니라 사람들의 방사능 공포증이 높아졌을 따름”이라고 주장하는 과학자도 있었다고 책은 전한다. 3만2,000원.

/박준호 기자 violator@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >