중국 장쑤성에 위치한 한국 기업 P철강은 지방정부로부터 2주간(16~30일) 전력 공급을 90% 줄인다는 일방적인 통보를 받았다. 평소 대비 10% 수준의 전기로는 아무것도 할 수 없는 P철강은 결국 반강제적인 휴업에 돌입했다. 랴오닝성에 있는 S전기는 지난 27일 전기 사용량 제한 통보를 받은 뒤 마찬가지로 공장 가동을 멈췄다. 이 회사 관계자는 “갑작스레 전기가 끊겨 피해가 이만저만이 아닌데 이 사태가 얼마나 갈지 걱정스럽다”고 하소연했다.

29일 산업계에 따르면 이달 중순 중국의 전력 공급 제한 조치가 본격화한 후 국내 기업들의 피해 사례가 속출하고 있다. 특히 상대적으로 규모가 영세한 국내 중소기업들의 현지 공장은 앞선 사례처럼 훨씬 오랜 기간, 전면 폐쇄하는 경우가 대부분이라 피해 규모가 상당할 것으로 관측된다. 중국 지방정부 입장에서는 지역 경제에 파급효과가 큰 대형 사업장 위주로 관리하다 보니 영세 사업장은 사각지대에 놓인 형국이다. 박종상 칭다오대 국제관계학 객좌교수는 “중소기업은 하루만 공장을 못 돌려도 치명적”이라며 “손해를 최소화할 수 있도록 한국 정부 차원의 관심이 필요하다”고 전했다.

중국에 진출한 대기업들은 당장은 피해 규모가 제한적인 상황이다. 오리온의 경우 선양 공장이 27일부터 나흘간 생산을 멈췄지만 베이징이나 상하이 등지의 공장이 정상 가동하며 협조 체계를 구축해 공급 차질을 최소화할 계획이다. 포스코는 17일부터 장자강시의 스테인리스 공장 일부를 멈췄지만 다음 달부터 정상 가동한다. 포스코의 한 관계자는 “전력 소모가 큰 제강과 열연 라인을 중단했지만 다음 달 재개한다”며 “4·4분기 공장 운영 일정을 다시 정할 예정인데 연간 생산량에 영향을 줄 가능성은 극히 낮다”고 설명했다. 위니아전자도 주력은 멕시코 공장이어서 톈진 공장 조업 제한의 여파가 크지는 않을 것으로 보인다.

현대두산인프라코어 옌타이 공장은 전력 제한 조치가 더 강화될 경우 야간 조업으로 전환하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 그나마 굴삭기 비수기에 속해 감산의 영향은 제한적이라고 회사 측은 전했다. 삼성전기는 지난주 부분 정전을 겪었다. 다만 이 회사는 공장 자체 비상 발전기 용량이 넉넉해 큰 피해를 보지는 않았다.

사태가 장기화할 경우 대기업도 소용돌이에 휘말릴 수밖에 없다. 현지 진출 기업의 한 관계자는 “큰 공장은 중국 정부도 각별히 신경을 쓰기 때문에 당장은 괜찮지만 금세 해결될 이슈가 아니어서 앞날을 장담할 수 없다”고 말했다.

실제 국내 대기업들은 중소기업의 가동 중단 상황을 심각하게 바라보고 있다. 협력사들이 제때 부품을 만들지 못하면 공급망 전반에 정체가 생기고 결국 대형 공장의 생산 스케줄까지 조정이 불가피해서다. 광저우 산업단지에 공장을 둔 LG디스플레이는 지금까지는 문제가 없지만 산단 밖에 자리를 잡은 협력사들의 전력 수급이 불안정한 상태다. 이 회사 관계자는 “관계사들의 생산 현황을 면밀히 모니터링하고 있다”고 설명했다. 현대차같이 수만 개의 부품을 필요로 하는 완성차 회사들도 안심할 수 없다. 자동차 업계의 한 관계자는 “공장에 따라 생산 물량을 조정하는 방식으로 전력난에 대응하고 있다”며 “부품이 없으면 완성차도 못 만들기 때문에 공급사 동향을 실시간으로 파악하고 있다”고 전했다. 난징에 배터리 공장을 둔 LG에너지솔루션도 원자재와 소재를 공급하는 현지 업체와 핫라인을 가동 중이다.

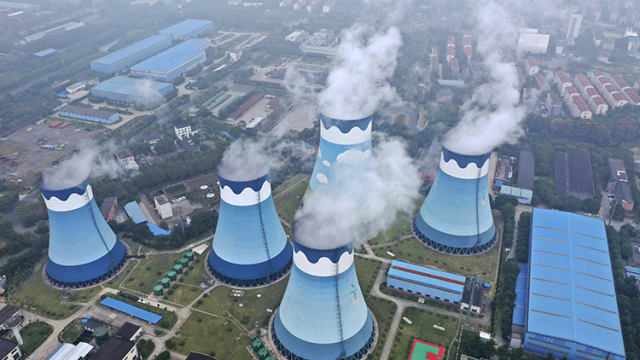

산업계 안팎에서는 이번 전력난이 국내 기업들의 ‘탈(脫)중국’ 현상을 가속화할 수 있다고 보고 있다. 이번 사태가 표면적으로는 발전용 석탄 수급 불안정에서 촉발했지만 중국 정부 차원의 탄소 규제와 맥을 같이하는 만큼 또 하나의 경영 불확실성이 추가된 셈이기 때문이다. 이미 미국 중심의 글로벌 공급망(GVC) 재편으로 기업들이 생산 기지를 중국 외 지역으로 옮기는데 환경 규제가 새로운 리스크 요인으로 떠오르면서 투자 심리를 얼어붙게 할 수 있다는 게 전문가들의 분석이다. 한재진 현대경제연구원 연구위원은 “중국은 최저임금 인상과 노동 규제 강화로 수출 전진기지로서의 매력이 떨어졌다”며 “전력난도 환경 규제와 밀접한 만큼 중국 투자를 꺼리는 요인으로 작용할 수 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com