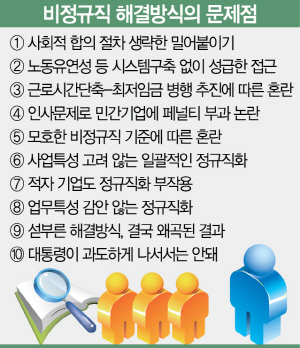

지난 26일 문재인 대통령이 경영자총연합회를 향해 “사회적 양극화를 만든 주요 당사자로서 책임감을 느끼고 진지한 성찰과 반성이 먼저 있어야 한다”고 경고한 뒤 정작 민감한 반응을 보인 곳은 관가(官街)였다고 한다. 발언 수위가 예사롭지 않은데다 보수정부 10년간 손과 발이 됐던 정책부서들 역시 비판에서 자유롭지 못해서다. 정부부처의 한 고위관계자는 “솔직히 섬뜩했다”면서 “(대통령과의 회의에서) 자유롭게 직언을 하라고 했지만 (그게) 쉽겠나. 대통령의 의지에 맞춰 정규직화 작업을 이젠 무조건 밀어붙일 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 아쉽다는 반응도 보였다. 일자리정책의 강한 의지를 드러냈지만 대통령이 가진 ‘위치에너지’를 고려할 때 이에 따른 후폭풍도 클 것이라는 이유에서다. 이해관계가 첨예하고 명(明)과 암(暗)이 뚜렷한 정책일수록 호흡은 길게, 절차는 철저히 밟고 진행해야 하는데 그런 게 생략돼 있다는 것이다.

전직 장관은 “정부가 프라이싱(pricing·가격책정)과 서플라잉(suppling·공급)의 영역에 개입하는 순간 질서가 흐트러진다”면서 “문 대통령이 정규직-비정규직이라는 노동시장의 뜨거운 이슈에 사전 정지작업 없이 너무 쉽게 개입했다”고 지적했다. 정규직과 비정규직이 몰고 온 사회 양극화, 차별, 안정성 등을 고려할 때 비정규직 문제를 해소하는 것은 맞지만 ‘고차함수’인 일자리 문제를 구휼(救恤)의 관점에서만 바라본 것 아니냐고 했다.

일자리는 기업 인사와 맞닿아 있다. 인사정책에 실패하면 기업은 시장에서 도태된다. 한 민간연구소 원장은 “개별회사·사업군별로 임금과 일자리 문제는 천차만별이어서 정부가 몇 개의 정형화된 틀로 접근할 수 없다”며 “모든 사업장과 회사의 비정규직들이 정규직화를 무조건 원할 것으로 보는 것은 잘못된 접근”이라고 지적했다.

정규직화가 4차 산업혁명의 흐름과도 맞지 않을 수 있다. 20세기에는 정규직이 할 수 있는 일이 많았지만 지금은 단순한 일은 기계가 한다. 인공지능(AI)이 노동을 대체하는 경우가 많아질수록 인간 정규직은 줄어들 수밖에 없다. 남성일 서강대 교수는 “4차 산업혁명으로 정규직은 앞으로 더 줄어들 것”이라면서 “비정규직의 정규직화가 급한 게 아니라 어떤 일자리가 줄고 늘어날지를 먼저 검토하는 게 맞다”고 지적했다. 한 전직 차관 역시 “앞으로 정규직 대부분은 로봇이 차지하고 인간은 비정규직화할 것”이라면서 “지금은 비정규직화에 대한 경쟁력 강화 방안을 마련하는 게 더 시급하다”고 말했다.

경총 부회장이 정부의 비정규직화 정책을 비판한 뒤 대통령이 곧바로 대응한 것을 두고 아쉽다는 반응도 있다. 김진표 국정기획자문위원장이 “재계가 압박을 느껴야 한다”고 비판한 수준에서 끝났어도 됐다는 것이다. 한 전직 장관은 “솔직히 체급이 맞지 않았다”면서 “대통령이 과도하게 대응하는 것 자체가 또 다른 후유증을 초래할 수 있고 퇴로 역시 없어진다”고 지적했다. 대통령의 탈권위 등 소통은 바람직하지만 자칫 이미지 정치의 굴레를 쓸 수도 있다고 했다. /fusioncj@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >