삼성그룹은 지난 1938년 설립 이래 79년 만에 ‘총수 부재’라는 미증유의 위기에 직면해 있다. 2월 이재용 삼성전자 부회장이 구속수감 됐으니 10개월 남짓 오너 공백이 이어지고 있다. 2008년 삼성특검으로 기소된 이건희 회장도 물러난 적이 있지만 지금과는 달랐다. 그때만 해도 자발적 퇴진이었고 재판에서도 집행유예 판결을 받아 ‘배후경영’이 가능했다. 총수의 경영활동이 원천적으로 불가능해진 것은 이번이 처음이라는 얘기다.

18일 글로벌전략 협의회에서 터져 나온 삼성전자 반도체 고위 임원들의 우려도 여기에서 기인한다. 라인 증설에 10조원 이상이 드는 반도체 분야에서 적기 투자는 사업의 성패를 가르는 요인이다. 이날 회의에서도 투자를 위한 의사결정이 지연되고 있다는 목소리가 많았다. 메모리 사업의 초호황을 맞아 공격적 투자가 절실한데도 수세적 입장에서 좀체 벗어나지 못하고 있다는 문제의식이 임원들 사이에 강했다는 전언이다.

당장 평택공장의 D램 메모리 추가 투자, 중국 시안의 낸드 플래시 라인 신축 등이 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌다. 빅데이터·인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등의 폭발적 성장으로 수혜가 예상되는 삼성 입장에서는 답답할 수밖에 없는 노릇이다. 재계의 한 고위 관계자는 “대형 장치산업 투자의 경우 규모 등을 고려하면 오너 결단이 필수”라며 “투자 적기를 놓치면 2012년 일본 엘피다 등이 무너진 것처럼 순식간에 나락으로 떨어질 수 있다”고 우려했다.

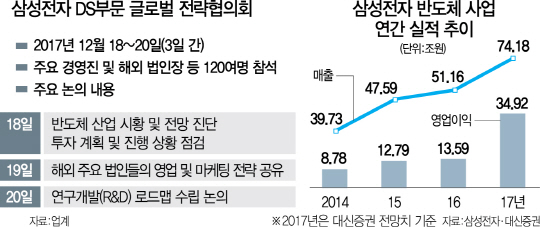

굳이 현재만 놓고 보면 삼성전자는 ‘이보다 더 좋을 수 없을’ 정도로 잘 나가고 있다. 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 삼성전자의 올해 반도체매출은 656억달러로 인텔(610억달러)을 눌렀다. 사업 구조도 반도체·가전·스마트폰 등 삼각편대로 짜여 탄탄하다.

하지만 삼성맨들은 현 성과가 과거 투자의 산물이라고 말한다. 시황이 최악이었던 2012년, 2013년만 해도 삼성의 반도체 영업이익은 각각 4조1,700억원, 6조8,900억원에 불과했다. 연간 실적이지만 올 3·4분기 영업이익(10조원)보다도 적다. 반도체 호황을 내다보고 투자를 단행하기 쉽지 않은 환경이었다는 얘기다. 하지만 삼성은 달랐다. 2012년 13조8,500억원을 투자한 데 이어 2014년에는 무려 14조3,200억원을 쏟아부었다. 당시 주위 만류로 말미암아 투자에 브레이크가 걸렸다면 반도체 왕국은 기대하기 어려웠을 것이라는 분석이 괜히 나오는 게 아니다. 최근에는 중국의 물량 공세로 반도체 초호황이 1~2년 내 조기에 마무리될 수 있다는 관측도 제기되고 있다. 삼성으로서는 머뭇거리기보단 적극 투자해야 하는 때라 이 부회장의 공백이 더 아쉬운 대목이다.

실제 삼성의 실탄은 충분하다. 현금성 자산만 30조7,882억원(9월기준), 단기금융상품 등을 합치면 76조원에 이른다. 내년 삼성전자의 설비 투자가 올해보다 줄어 연간 잉여 현금 흐름이 100조원까지 늘어날 것이란 전망도 있다. 매년 9조6,000억원씩 2020년까지 3년간 배당을 해도 투자 여력은 그 어느 때보다 높다.

이 때문에 전장 사업 강화를 위해 자동차 부품 업체 등에 대한 추가 인수가 필요하다는 전망이 시장에서 나오고 있다. 오정근 건국대 금융IT학과 교수는 “4차 산업혁명의 주도권을 잡으려면 향후 4~5년 내 집중적인 투자가 필요하다는 점에서 최고 의사 결정자의 부재는 뼈아프다”고 말했다. 이승우 유진투자증권 연구원도 “투자 타이밍을 놓치면 시장 매물이 사라질 수 있다”며 “삼성 입장에서는 답답한 부분일 것”이라고 진단했다.

재계 일각에서 이 부회장의 복귀에 대한 탄원 움직임도 나타나고 있다. 삼성의 생산 시설이 밀집된 경기권이 중심이다. 한 중견 업체 사장은 “삼성이 소극적 투자에 나서면서 협력업체도 피해를 보고 있다”며 “지역 일자리에도 부정적 여파가 불가피한 만큼 내년 2월 초 항소심 선고에서 이런 점이 반영됐으면 한다”고 말했다. /이상훈·한재영기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com