#.산업은행과 기업은행이 출자해 설립한 특허관리회사(NPE) 크레용아이피는 지난 2017년 3월부터 자본잠식에 빠졌던 팬택과 국내 IT 기업들의 스마트폰 관련 특허를 사들이기 시작했다. 글로벌 기업들을 상대로 특허 소송을 제기해 수익을 얻겠다는 취지였다. 크레용아이피는 자사가 보유한 팬택의 특허 5건을 포함해 총 6건의 특허를 애플이 침해했다며 같은 해 총 32억원 규모의 손해배상 청구 소송 2건을 서울중앙지법에 냈다. 이에 애플은 애초 크레용아이피 특허 자체가 문제가 있다며 특허심판원에 무효심판을 청구하며 맞불을 놨다. 결론은 애플의 승리였다.애플은 6건 소송 모두 특허심판원과 법원에서 승소했고, 크레용아이피가 문제 삼은 특허는 무효화됐다. 결국 두 국책은행은 소송에서 패하고, 보유하고 있던 특허마저 ‘휴짓조각’이 되면서 막대한 손실만 떠안는 처지에 놓였다.

허술한 심사로 양산된 ‘저질 특허’가 뒤늦게 무효화되는 사례가 줄을 잇고 있다. 최근 5년새 평균 특허율이 50% 가까이 육박할 정도다. 국내 특허출원 규모가 세계 다섯 손가락 안에 들 정도로 성장했으나 여전히 질적인 면에서는 선진국 수준에 미치지 못하고 있는 셈이다. 국내 특허에 대한 공신력마저 나날이 떨어지면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

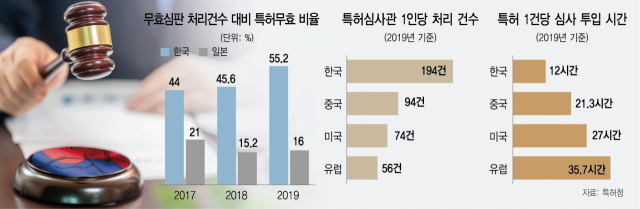

27일 특허청에 따르면 2016년부터 2020년까지 5년 평균 특허무효율은 47.3%로 집계됐다. 특허등록 무효심판에서 2건 중 1건은 무효 판단이 나오는 셈이다. 이는 일본의 2019년 특허무효율(16%)과 비교해 가까이 높다.

문제는 특허무효율이 특허법원과 대법원을 거치면서 더 높아지고 있다는 점이다. 상황이 이렇다 보니 경쟁업체들이 일단 무효심판을 걸고 보는 경우도 심심찮게 나오고 있다. 국가가 공인하는 특허가 손바닥 뒤집듯 결과가 바뀌면서 특허를 등록해 봐야 무의미하다거나 특허권을 침해하더라도 “나중에 무효화시키면 된다”는 식의 ‘특허무용론’이 대두되는 이유다. 특허법 제29조는 특허 요건으로 신규성과 진보성을 두고 있다. 신규성은 기존에 존재하지 않은 새로운 기술을, 진보성은 이전 기술보다 개량·진보된 발명을 뜻한다. 대부분의 특허분쟁에선 진보성이 무효 여부를 결정짓는 쟁점이 된다. 6대 0의 압승을 기록한 애플 사건이 대표적 사례로 6건의 특허 모두 진보성 문제로 무효화됐다.

국내 산업·학계에서는 특허심사관이 1년에 200건 가까이 심사해야 하는 기형적 구조가 특허무효율이 50% 가까이 치솟은 원인이라고 지적한다. 국내 특허심판관이 지난 2019년 한 해 동안 처리하는 건수는 194건에 달했다. 56건에 불과한 유럽보다 4배 가까이 많다. 중국(94건)이나 미국(74건)과 비교해도 2~3배를 웃돈다. 특허심사관 수가 적다보니, 심사에 소요되는 시간도 불과 12시간에 불과하다. 유럽의 경우 1건의 특허를 심사하는 데 투입되는 시간은 35.7시간이다. 미국(27시간)이나 중국(21.3시간)의 절반 수준에도 미치지 못한다. 출원 특허가 신규·진보 요건을 충족하는 지 판단해 특허 등록 여부를 결정하는 특허심사관 수가 턱 없이 부족하다 보니, 짧은 시간 내 결론을 내는 등 부실 심사가 이뤄지고 또 이는 특허무효율이 치솟는 원인으로 작용하고 있다는 것이다.

황동석 특허법률사무소 가능성 대표 변리사는 “심사관 한 명이 담당하고 있는 심사과정과 변리사, 변호사 등 막대한 인력이 투입되는 심판과정은 질적인 차이가 있다”며 “실무자 입장에선 특허무효율이 높아질 수밖에 없는 구조로 보인다”고 설명했다. 특허심사관이 세밀하게 심사할 수록 ‘뒷탈’이 생기는 특허가 등록되는 일이 줄 수 있느나 현실은 그렇지 못하다는 지적이다. ‘특허청 심사가긴이 1개월 증가할 수록 무효심판이 청구될 확률이 7.13%가 줄어든다’는 임홍래 한국조세재정연구원 초빙연구위원의 지난해 발표 논문도 이를 뒷받침한다.

특허 출원에 있어 선행기술 조사가 의무가 아닌 점도 문제로 제기된다. 선행기술 조사는 특허출원을 하려는 기술이 기존보다 진보적인지 등을 판단하는 것이다. 특허출원과 무효화를 가르는 중요 지점이나 의무가 아니고, 추가 비용마저 발생해 기업들이 등한시하고 있다는 전문가들의 분석이다.

특허청 심사관 출신인 오성환 법무법인 바른 변호사는 “특허출원을 할 때엔 발명한 것과 유사한 기술이 있는지, 기존보다 진보했는지를 판단하는 선행기술 조사가 필요하다”며 “그러나 많은 기업이 수수료가 나온다는 이유로 선행조사 없이 가자고 요구한다”고 꼬집었다.

분쟁 때 특허 보유 회사가 증거를 확보해야 하는 등 현 소송 체계가 특허권자에게 불리하다는 것도 문제점으로 꼽힌다. 특허 침해 여부 등 분쟁에서 대기업에게도 증거 수집은 쉽지 않다. 더욱이 중소·벤처기업들의 경우 전문 인력 부재 등 증거 확보 능력이 부족해 피해 입증조차 쉽지 않다. 특허청이 도입을 추진 중인 한국형 증거수집제도 ‘K-디스커버리’ 제도가 중소·벤처기업들 사이에서 큰 호응을 얻고 있는 이유다. 이는 재판에 들어가기 전 특허소송 당사자들이 증거와 정보를 상호 공개해 쟁점을 명확히 하기 위한 제도다. 벤처기업협회가 지난해 141개 회원사를 대상으로 조사한 결과 78%(110개사)가 제도 도입을 찬성하는 것으로 나타났다.

/이진석 기자 ljs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ljs@sedaily.com

ljs@sedaily.com