무엇보다 견디기 힘든 건 그의 눈빛이었다. 그는 늘 나를 세상 쓸모없고 성가신 사람 보듯 바라봤는데 시간이 갈수록 그 눈빛들은 차곡차곡 내 눈 안으로도 들어와서 언젠가부터 나도 나를 그렇게 바라보기 시작했다. 그때 알았다. 그렇게 ‘누군가에게 성가시고 하찮은 존재’로 매일매일 규정되다보면, 어느 순간 ‘누군가에게’라는 글자는 슬며시 사라지고 그저 ‘성가시고 하찮은 존재’로서의 나만 남는다는 것을. 나에게조차 나는 성가시고 하찮았다. 그렇게 하찮을 수가 없었다. (김혼비, ‘다정소감’, 2021년 안온북스 펴냄)

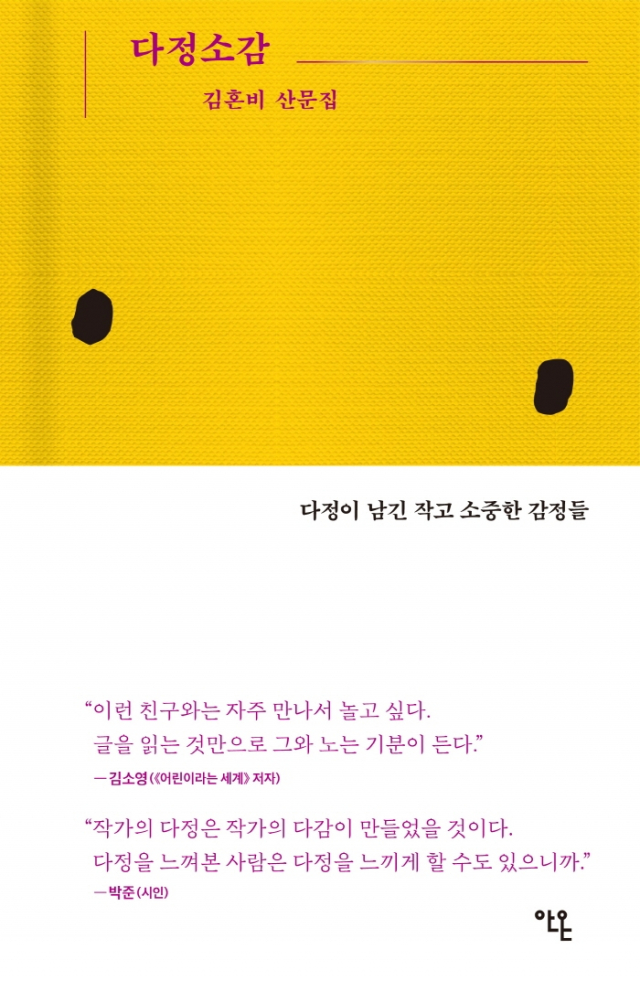

김혼비 작가는 퇴근하는 것이 너무 즐거워서 출근하는 것을 멈출 수가 없다는 별난 직장인이다. 전업작가로 살아도 될 법하지만, 그는 회사에서 축구하듯 대차게 일하고 하루치의 고단함과 뿌듯함을 안고 퇴근하는 일상을 사랑하는 작가다. 그러던 어느 날 그는 엉뚱한 부서로 이동해 새로운 업무에 던져지게 된다. 내 손으로 익숙하게 처리해낼 수 있는 일들은 없어지고 모든 업무가 낯설다. 그러나 새 팀장은 그의 적응기간을 봐주지 않는다. 새 업무를 허겁지겁 좇느라 일상이 마비되고 자존감은 깎여나간다.

살다보면 우리는 종종 어느 곳에서 ‘성가시고 하찮은 존재’가 되어버린다. 운 나쁘게 일회성으로 그런 일을 겪으면 그저 한 번 투덜대고 말 일이지만, 매일 그런 눈빛을 받을 때 그것은 한 인간의 삶 자체를 붕괴시켜버릴 수도 있다. 우리는 쓸모없지 않다. 우리는 하찮지 않다. 이 책의 맨 마지막 에피소드 ‘한 시절을 건너게 해준’에는 그렇게 바닥으로 꺼져버린 그를 일으킨 다정한 사람에 대한 이야기가 나온다. 한 사람의 자존감을 깡그리 짓밟는 위압적인 눈빛이 있는가 하면, 무너진 한 사람을 일으키는 다정한 손짓도 있다. 올해 당신은 누군가에게 다정한 사람이었는가. 이 세계가 성가시고 쓸모없다고 규정한 존재가 되어 절망에 빠진 누군가에게 따스한 온기를 나눠주는 사람이었나./이연실 문학동네 편집팀장

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com