지난달 22일 밤 11시 서울 강남의 신논현역. 지난해 9월 26일부터 서울 강남구 일대에서 운행 중인 자율주행 택시를 이용해보려고 호출에 나섰지만 응답은 없었다. 카카오모빌리티가 운영하는 호출 서비스에는 일반 택시를 부르는 선택지만 노출됐다. 자율주행구역 내 위치해 있는지 수차례 확인하며 반복해 호출 버튼을 눌렀지만 허사였다.

30분 동안 목적지 설정을 바꿔가며 호출을 시도하자 ‘서울 자율차’ 항목이 모범택시 호출 항목 아래에 나타났다. 서둘러 호출을 시도했지만 무의미했다. 화면에는 ‘모든 서울 자율차가 운행 중’이라는 글이 나왔다. 1시간을 더 투자해 호출을 시도했지만 결국 자율주행 택시 잡기에 실패했다.

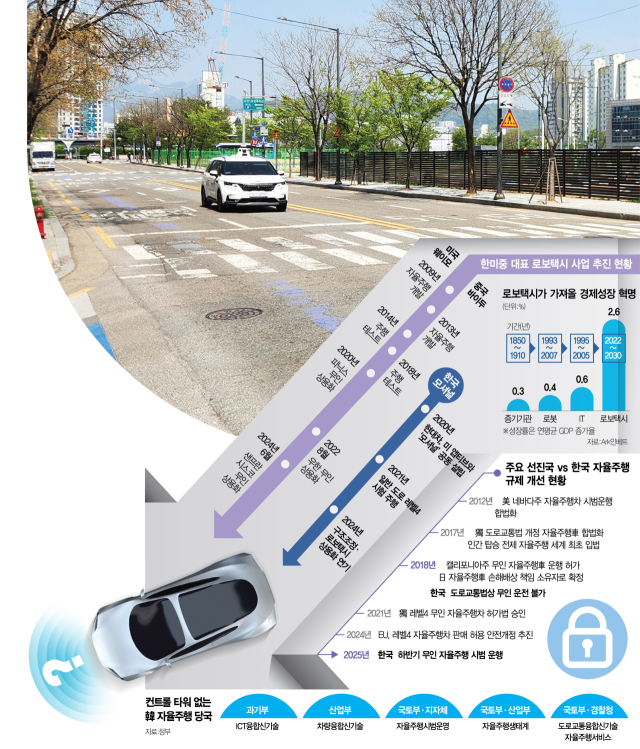

강남에서 운영되는 자율주행차는 밤 11시부터 다음 날 새벽 5시까지 3대에 불과하다. 중국 우한시에는 2000대, 선전시에 1000대의 로보택시가 다니고 미국 샌프란시스코에서도 500대의 웨이모 로보택시가 24시간 운영 중인 것과 대조적이다. 샌프란시스코는 심야 택시 10대 중 1대가 로보택시다. 선전과 우한·샌프란시스코의 시민들은 어렵지 않게 로보택시를 경험할 수 있다.

하지만 서울에서는 한밤중에도 자율주행 택시를 타는 건 말 그대로 ‘하늘의 별 따기’다. 카카오모빌리티 관계자는 “글로벌 업체와의 격차가 지속해서 벌어지는 상황이라 위기의식을 많이 느낀다”면서 “이를 타개하려면 자율주행 상용화를 위한 사회적 수용성을 확보해야 한다”고 강조했다.

한국 모빌리티 혁신의 싹을 잘라버린 ‘타다 금지법(2020년)’은 일례에 불과했다. 정부가 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티 산업 앞에 쌓아놓은 규제 장벽은 미국과 중국에서 운행하는 로보택시가 서울에서는 ‘자율주행 택시’로 불리는 현실만 봐도 알 수 있다. 도로교통법 제43조는 시도 경찰청장으로부터 운전면허를 받은 사람만 운전을 할 수 있게 규정하고 있고 제56조는 ‘자율주행차 운전자의 준수 사항’을 규제하고 있다. 자율주행 자동차법은 자율주행차를 ‘운전자 또는 승객의 조작 없이 스스로 움직이는 차’로 규정하고 있지만 도로교통법상 무인 자율주행은 불법인 것이다.

미국 연방교통부가 2016년 인공지능(AI) 자율주행 컴퓨터를 운전자로 인정하고 2018년 중국은 법제를 정비해 포니AI가 로보택시를 운행하기 시작했다. 2021년에는 독일이 무인 자율주행차 허가법, 일본도 무인 자율주행을 위해 도로교통법을 제정했지만 한국은 아직도 법 규제를 고수하고 있다.

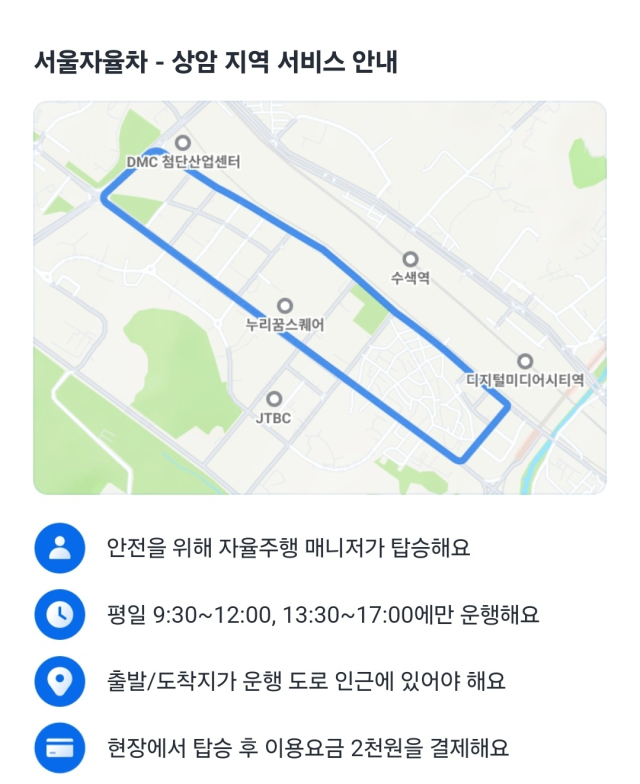

자율주행을 가로막고 있는 있는 법령 때문에 서울 강남에서는 심야에 자율주행 택시가 단 3대뿐인데도 이마저 운전자가 없으면 운행하지 못하는 실정이다. 업계 관계자는 “안전을 위해 자율주행 매니저가 운전석에 탑승하게 돼 있어 (매니저가) 없으면 자율주행차도 멈춘다”고 전했다.

중국이 제조 2025를 발표한 2015년, 대통령 주재 3차 규제개혁장관회의에서 관계부처가 합동으로 ‘자율주행차 상용화 지원 방안’을 내놓고 “2020년 자율주행차를 상용화하겠다”고 한 발표는 허언이 된 지 오래다. 오히려 당시를 기준으로 정부의 자율차 운행 규제가 쏟아져나와 자율주행 스타트업의 의지를 꺾었다고 해도 과언이 아니다.

박근혜 당시 대통령까지 나서서 자율주행 규제 개혁을 설파했던 2015년 대부분 자율주행차들은 레이저 펄스를 쏘고 반사돼 돌아오는 시간을 측정하는 ‘라이다(LiDAR)’가 필수였다. 그런데 정작 도로교통법은 이 라이다를 단 차량은 ‘교통 단속용 장비의 기능을 방해하는 장치’를 탑재한 것으로 간주했다. 규제를 개혁한다더니 라이다를 달고 자율주행을 하면 6개월 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금에 처하는 코미디 같은 일이 벌어졌다. 해당 법은 미국과 중국에서 무인 로보택시가 운행된 2018년에야 ‘교통 단속을 회피할 목적으로’라는 문구가 추가되며 라이다 채택을 합법화했다.

기술 발전을 따라가지 못하는 규제는 이뿐만이 아니다. 자율주행 기술은 데이터 축적과의 싸움이다. 미국과 중국 등 자율주행 선도 국가들이 선제적으로 자율주행을 허가한 배경도 데이터에 있다. 특히 카메라로 인식한 영상 정보의 원본 데이터는 AI 기반 자율주행차의 성능을 끌어올리는 핵심 요소다.

정부는 2021년 “선제적 규제 정비를 하겠다”고 했지만 2024년 1월에야 외부 네트워크가 차단되고 분리된 공간에서만 영상을 처리할 수 있게 규제 샌드박스 제도를 도입했다. 이를 두고 업계에서는 또 다른 규제의 성을 쌓았다는 자조 섞인 목소리마저 나왔다. 업계 관계자는 “현대차(005380) 등에 수백 명의 자율주행 기술 개발자가 있는데 외부망이 차단된 공간에서 함께 작업하는 것이 가능하겠느냐”고 지적했다.

한국의 모빌리티 혁신이 앞서가지 못하는 가장 큰 이유가 산업에 대한 규제 권한을 서로 차지하려는 부처 간 ‘밥그릇 싸움’이라는 시각도 있다. 정부는 2021년 ‘자율주행 기술 개발 혁신 사업’을 추진하며 △차량 융합 신기술(산업통상자원부) △정보통신기술(ICT) 융합 신기술(과학기술정보통신부) △도로 교통 융합 신기술(국토교통부·경찰청) △자율주행 서비스(국토부·경찰청) △자율주행 생태계(국토부·산업부) 분야로 역할을 각 부처가 나눠 맡았고 컨트롤타워는 없는 실정이다.

김영기 한국공학한림원 자율주행위원회 위원장은 “(범정부 차원에서) 운전자가 개입하지 않는 자율주행을 할 수 있게 하는 제도가 최우선으로 도입돼야 한다”면서 “한국은 국가 특성상 정부와 정치권의 결단만 있으면 빠르게 할 수 있고 (아직) 추격의 기회는 남아 있다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com