|

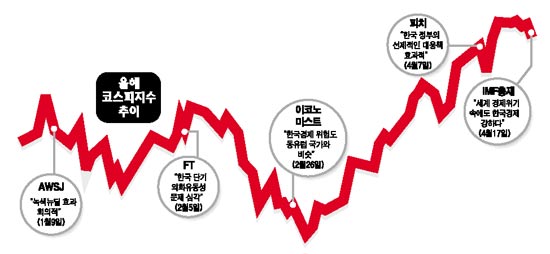

외신과 외국계 투자은행(IB)들이 불과 한두 달 사이에 한국경제 및 한국 금융시장에 대한 전망을 손바닥 뒤집듯 바꿔 빈축을 사고 있다. 이들은 지난 2월까지만 해도 한국경제가 망할 것처럼 호들갑을 떨다 최근에는 “한국경제가 세계경제의 그린슈트(경기회복 징후)가 되고 있다”며 한껏 치켜세우고 있다. 특히 불과 얼마 전까지만 해도 ‘주가 후려치기’에 앞장섰던 외국계 증권사들이 최근에는 “매수하라”고 입장을 바꿔 스스로 신뢰를 깨뜨렸다는 지적을 받고 있다. 17일 금융계에 따르면 최근 외국인 투자가들이 국내증시에서 주식매수세를 확대하자 글로벌 IB들이 잇달아 코스피지수 전망치를 상향 조정하는 동시에 기업 매수추천 보고서를 발표하고 있다. 3월 초만 해도 “코스피지수가 단기간 내 800선 이하로 떨어질 가능성이 있다”며 비관적 전망을 내놓던 모습은 주가반등과 함께 자취를 감췄다. 증권업계뿐만이 아니다. 파이낸셜타임스(FT)와 신용평가사 피치의 말 바꾸기는 ‘스몰 오픈 이코노미(소규모 개방경제)’의 아픔을 더욱 뼈저리게 느끼게 한다. FT는 2월5일 한국의 단기 외화유동성이 심각하다는 보도를 낸 지 두 달도 되지 않은 이달 2일 렉스칼럼을 통해 세계경제의 그린슈트 중 하나로 한국의 2월 광공업생산 감소폭이 줄어든 것을 꼽았다. 피치도 3월12일 “한국의 은행이 올해 말까지 42조원의 손실을 낼 것”이라고 주장했으나 이달 7일 발표한 한국 특별보고서에서는 “은행건전성 제고 등 한국의 선제적인 대응책이 효과적”이라고 평가했다. 부정확하고 때로는 악의적인 성향의 외신과 해외 IB들의 일관되지 못한 시각이 한국경제를 엉뚱한 모습으로 분칠한 셈이다. 금융당국이나 전문가들은 외국계, 특히 영국계 외신들의 부정적 보도에 해묵은 감정과 철저하게 ‘계산된 의도(자본이익 창출)’가 숨어 있다고 의심한다. 한국주식 및 외환시장이 시장규모, 거래 활성화 등에서 투기세력이 ‘치고 빠져나가기 좋은’ 시장으로 여겨지기 때문이다. 하지만 널뛰듯 바뀌는 외신과 외국계 IB의 시각에서 자유롭기 위해서는 외환과 은행 문제가 해결돼야 한다고 지적됐다. 재정부의 한 고위관계자는 “단기외채 1,500억달러, 유동외채 1,580억달러의 수치 자체가 개선되지 않는 점과 은행 예대비율과 주택담보대출 비율 높은 점은 언제든 외신들의 공격을 받을 수 있는 복병”이라며 “경제 펀더멘털 개선이 뒤따라야만 한국 때리기도 그칠 것으로 본다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >